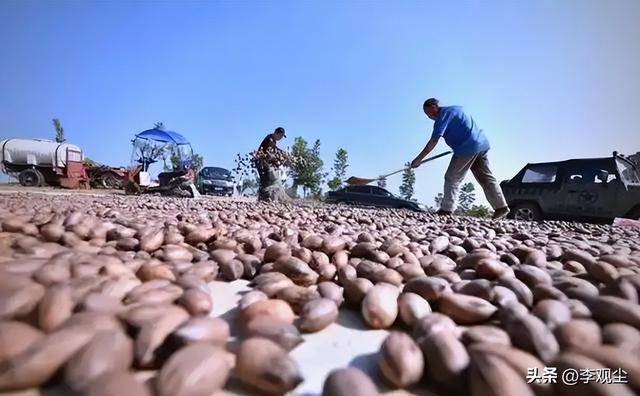

原创 安徽小城撑起20亿大产!用10年种“黄金果”,4000农民增收1.2万

前言

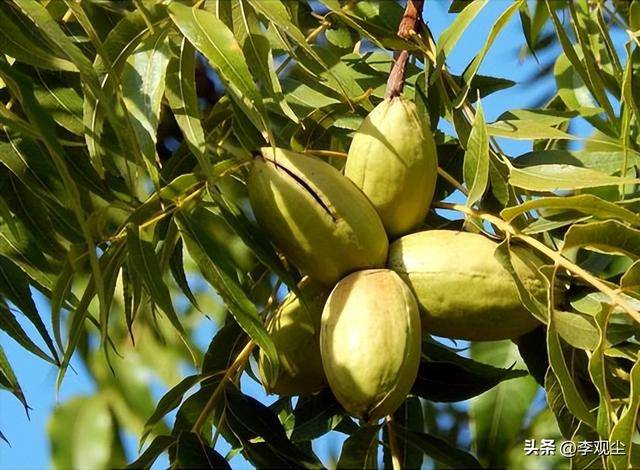

日常中我们抓几颗坚果尝尝鲜,你大概率不会细想:手里这颗裹着奶油香气、壳薄仁厚的碧根果,究竟来自哪里?

事实上你吃到的每4颗国产碧根果里,就有1颗诞生于安徽滁州的全椒县,

这个曾在全国县域经济里“名不见经传”,如今却扛起“中国碧根果之都”大旗的小城。

这颗原产于北美密西西比河流域的“洋坚果”,怎会在皖东土地上扎下根、长成20亿级大产业?

北美坚果遇上皖东沃土

碧根果,学名薄壳山核桃,与核桃、杏仁、腰果并称“世界四大坚果”。

早在上世纪初,它就被引入中国,但很长一段时间里,要么被当作庭院观赏树,要么因找不准“水土”,在不少地方种了不结果、结果没产量,始终没成气候。

全椒能“接住”这颗坚果,靠的不是运气,而是对自然禀赋的精准判断。

打开地图会发现,全椒所处的北纬32°左右,恰好与碧根果北美原产地纬度相近。

这里四季分明,夏季降水充沛,冬季低温足以让果树完全休眠,就连土壤的酸碱度、透气性,都与密西西比河流域的冲积土有着惊人相似。

用当地果农的话说,树栽在自己地里,就跟回了家一样,不用费太大劲就能活。

但“能活”与“能成产业”是两码事,之前有不少县域搞特色农业,要么盲目跟风种热门作物,要么忽略“水土适配”硬上项目,最后往往“年初轰轰烈烈,年底不了了之”。

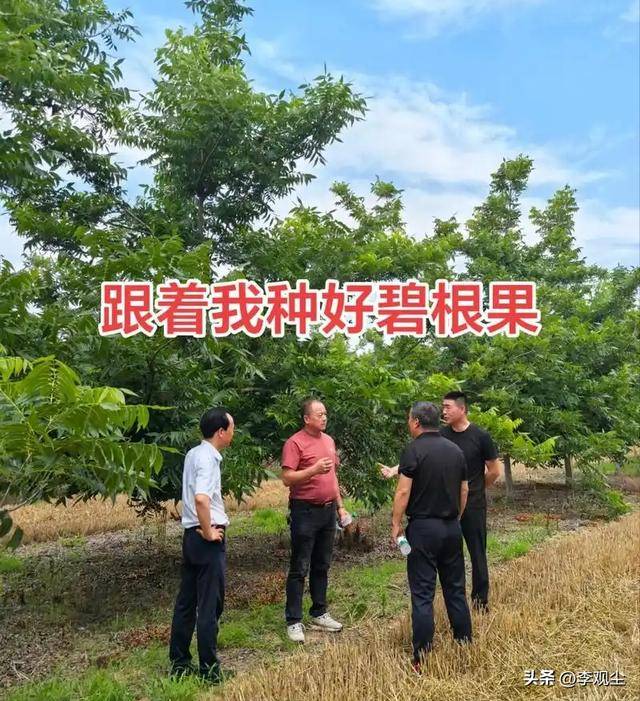

全椒的聪明之处,在于没有一开始就大面积铺开,而是先做了好几年小范围试种:观察果树生长周期,测试不同地块挂果率,甚至对比当地传统作物与碧根果的长期收益。

直到确认“这颗果子能在全椒长好”,才真正迈出产业化第一步。

这种“先摸清自然脾气,再谈发展”的谨慎,恰恰是农业成功的关键,土地从不会欺骗急功近利的人。

验室的“反浮躁”选择

2014年全椒做了个在当时看来“很大胆”的决定:把全县大片低产松林砍掉,换成碧根果树。

消息传出,不少农民犯了嘀咕:松林虽说产值不高,但年年能卖松针、松材,稳赚不赔;碧根果要等4到6年才挂果,盛果期更要等8年以后,“空窗期”谁扛得住?

面对质疑,全椒没有搞“一刀切”,而是用“长期主义”政策托底。

一方面县里流转6.5万亩土地集中种植,避免散户“小打小闹”;另一方面,推出“分六年兑现”的补贴政策。

连片种植100亩以上的农户,每亩能补3000元,且不一次性发放,而是随果树生长周期逐步兑现。

这笔钱既给了农民“短期生活保障”,也变相鼓励大家“长期种下去”。

截至2025年初,全椒仅财政奖补资金就发放1.8亿元,这份“耐得住寂寞”的投入,在当下追求“短平快”的县域经济中,显得格外难得。

但光有耐心不够,碧根果的“娇气”还在后面。

早期种植时,因农户选的种苗良莠不齐,有的树结的果子壳厚仁小,有的甚至不结果,客商来了一看就摇头。

这下全椒人意识到:要做产业,必须先解决“品质”问题。

于是县里咬牙搞起科研,成立薄壳山核桃研究所,建博士后科研工作站,还联合中国林科院亚林所、南京植物研究所等专业机构合作,从品种选育到种植技术,一点点“抠细节”。

比如他们培育的“皖东1号”品种,不仅挂果时间提前1年,果仁饱满度还提高20%。

我常想乡村振兴最难的不是“找项目”,而是“扛压力”。

很多地方产业做不起来,就是受不了“前期投入大、短期没回报”的考验,要么中途换项目,要么敷衍了事。

全椒的可贵之处,在于把“十年树木”的道理刻进发展逻辑。

既敢砍掉短期收益的松林,又肯花钱建短期内见不到效益的实验室,这种“反浮躁”的定力,才是产业扎根的根本。

一颗坚果的“吃干榨尽”

如今走进全椒的碧根果加工厂,会发现这里没有“废料”:果仁一部分做成零食罐里的香酥果,一部分磨成粉加到奶茶、烘焙食品中。

坚硬的果壳被粉碎后,要么当生物质燃料,要么加工成活性炭;就连夹在果仁中间那层薄薄的“分心木”,也被收集起来烘干,成了中药材市场上的“香饽饽”。

用当地企业家的话说,要让这棵树的每一部分,都变成能换钱的“金疙瘩”。

这种“吃干榨尽”的产业链思维,正是全椒碧根果产业能突破20亿产值的关键。

要知道很多县域农业“赚不到大钱”,就是困在“初级加工”里,要么卖鲜果,要么简单剥壳卖果仁,利润大头被下游经销商、加工厂赚走。

全椒却反其道而行:从种植端把控品质,在本地建加工厂延伸产业链,甚至自己做品牌、拓渠道,把“种植—加工—销售—研发”的全链条都攥在手里。

更重要的是,这个产业真正惠及老百姓,目前全椒碧根果产业已带动周边4000多人就业,年人均增收1.2万元。

在全椒的碧根果种植基地,不少以前外出打工的农民回来了,如今他们既能在家门口上班,又能照顾老人孩子,收入还不比在外打工少。

结语

从北美“洋坚果”到皖东“金果子”,全椒用十年时间证明:乡村振兴从不是“找个热门作物种下去”那么简单。

它需要对自然的敬畏、对长期的坚守,更需要把“一颗果子”做成“一条产业链”的智慧。

一颗碧根果中不仅包含酥脆的果仁,还有中国农民“十年磨一剑”的耐心,以及一座小城“一张蓝图绘到底”的决心,这就是乡村振兴最动人的味道。