原创 清朝有没有过空军?中国最早的空军部队何时出现?

大清有没有空军?这个问题看起来有点奇怪,因为我们常把清朝想象成一个完全落后的时代,但事实是:在清末到民国初年之间,中国的确开始尝试建立自己的“空中力量”,过程既短促又充满曲折。

先说背景。晚清时,北洋水师一度被外界誉为“世界第八、亚洲第一”,这是当时清朝为数不多的现代化军力成就之一——很多装备是买来的,但对当时工业化水平低的国家来说,这种“弯道超车”意义不小。既然海军能够快速引进新技术、崛起,那么空中力量有没有可能出现呢?

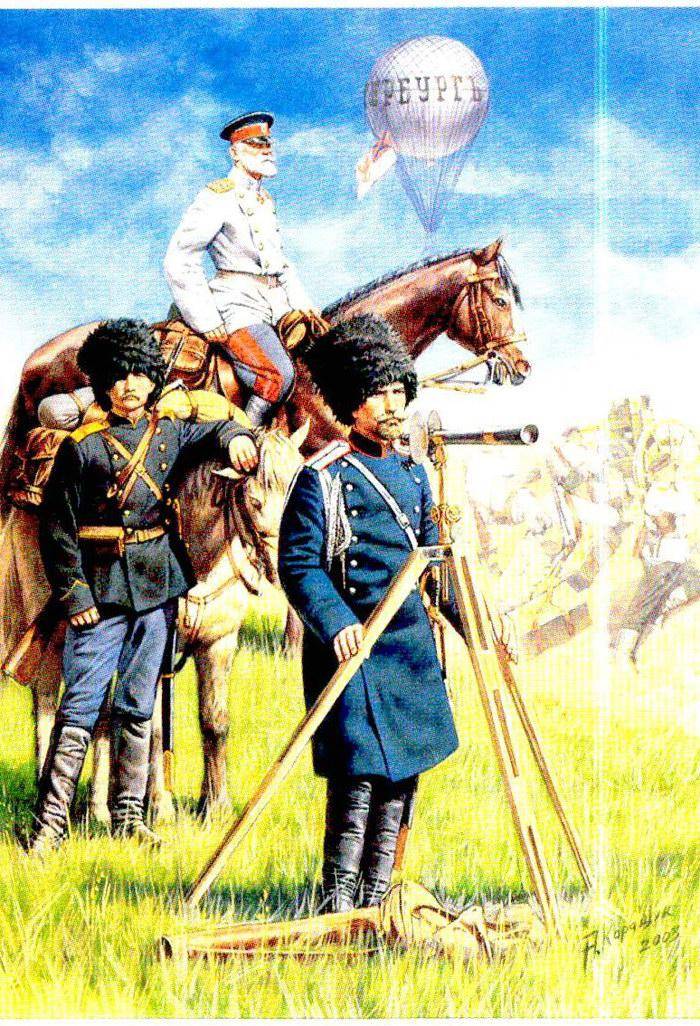

清军最早对飞行器产生兴趣,源自19世纪末与欧洲列强的冲突。1885年清法战争里,清军第一次见到了会飞的东西——法国人在战场上用来侦察的热气球。那一幕对清人的震撼可想而知:天上真的有东西在飘,人们突然意识到“空中”也能成为战场的一部分。

真正推动清廷考虑建立空中部队的,是随后爆发的日俄战争(1904年)。那场战争中,热气球被双方用于侦察与观测,给清朝官员留下了深刻印象。次年,湖广总督张之洞从日本购入了两只气球,送到武昌,这被认为是清朝最早的空中装备。很快,武昌成为国内最早开展热气球训练的地方之一。

经过几年的试验与推广,到了1908年,清军在湖北驻扎的陆军第八镇正式成立了“气球队”,工程营营长王永泉兼任队长。从广义上看,这支队伍可以算作中国最早形式的空军部队——虽然只是热气球而非飞机,但这是向“空中作战”迈出的第一步。此后,直隶的陆军第四镇、江苏的陆军第九镇也相继组建气球队,第八与第九镇还在一次军演中进行了热气球的实战演练。朝廷与军方也开始把气球部队的建设纳入正规规划,制定了训练课程和相关法规。

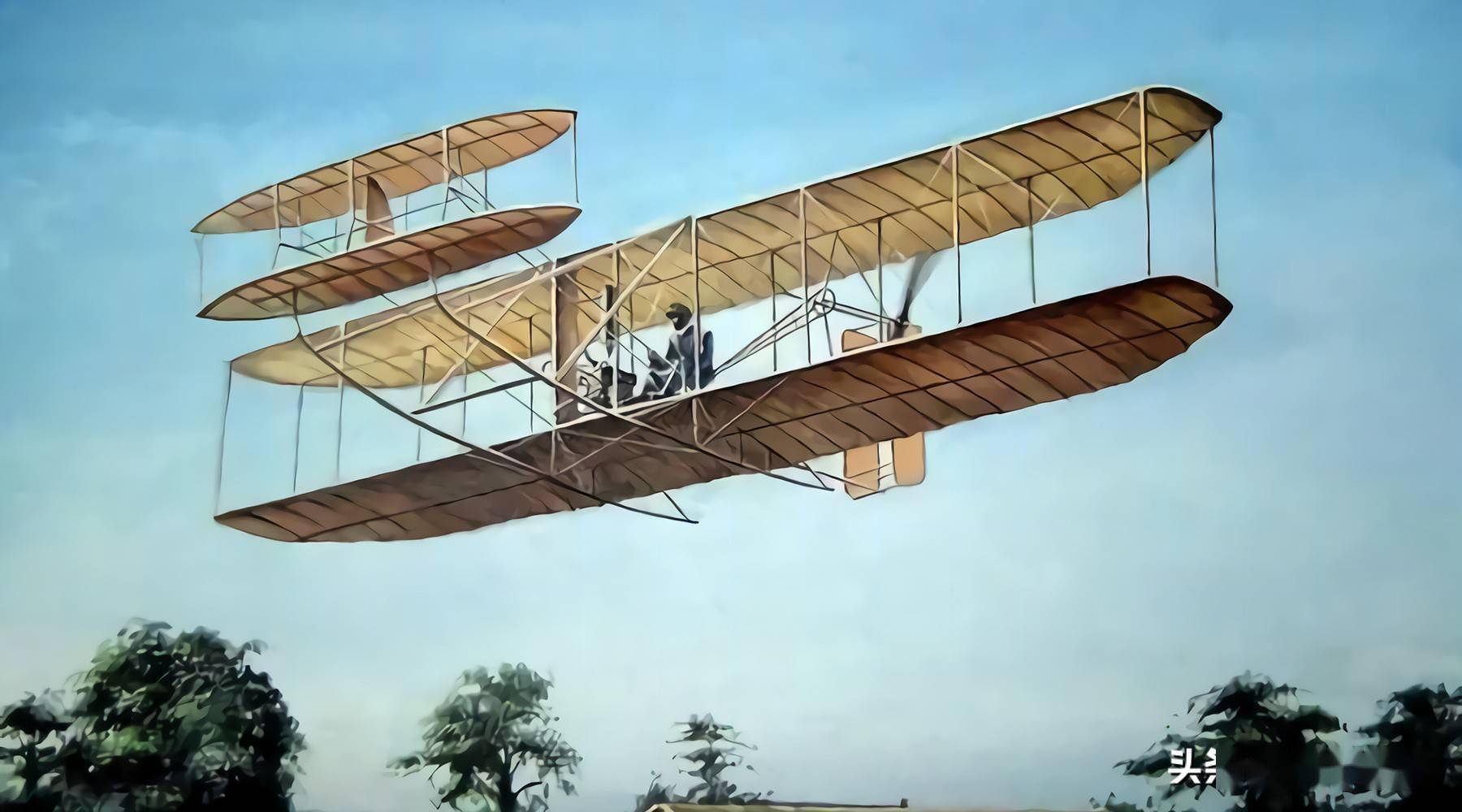

进入1910年,清军在航空装备上又有新动作:驻北京南苑的一支部队购入了第一架“飞机”(文中称为法国桑麻式飞机),这批装备的目的不仅是使用,更有人希望能够仿制生产。与此同时,远在美国的广东籍华侨冯如也在同一时期取得突破:他设计制造的飞机,在美国成功试飞,成为第一位驾驶飞机上天的华人。这些事件显示,中国人的确开始接触并尝试掌握更先进的飞行技术。

但历史节奏来得快又残酷:辛亥革命爆发、清朝覆灭,许多刚起步的航空计划被打断。冯如虽然早有成就,却在1912年遇难,令中国早期民间航空制造的发展遭受重大打击。与此同时,政权更迭使得清末的军事布局无法顺利延续下去。

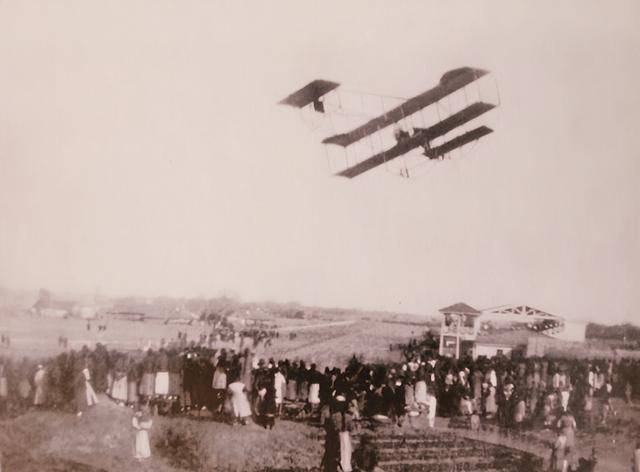

到了民国初年,袁世凯上台,聘请了法国军事顾问白里索。这位顾问主导并推动了民国第一支较为规范的空军建设。1913年,北洋政府在南苑建立了中国第一所航空学校(南苑航校),并配备了从法国购入的双翼教练机,还邀请法国教练与机械师来华授课。北洋时期,航空开始具备一定的训练、组织与作战能力,飞机也逐渐被用于镇压内乱、军阀争斗等行动,尽管实战效果有限。

进入1920年代,各地军阀纷纷组建自己的空中力量。到1922年直奉战争时,双方都已动用飞机作战,真正意义上的空战开始出现。由此可见,中国从清末初见热气球,到民国时出现初具规模的空军力量,这一发展是渐进的、断裂的,也是与国内政治动荡密切相关的。

总结一下:

- 清朝晚期确实有过“空中力量”的雏形,主要以热气球为主,并在武昌等地开展训练;

- 到了1910年前后,中国出现了早期飞机引进与仿制尝试,但因政局动荡,成果难以持续;

- 民国初年在法国顾问与北洋政府推动下,南苑航校等机构建立,中国空军建设才进入较为系统的阶段;

- 真正的空战与多方空军并起,是在1920年代各军阀纷纷装备飞机之后才逐步显现的。

所以,严格说来——大清晚期没有现代意义上的空军,但它确实是中国走向现代空军的开端,热气球、早期飞机引进与民间试飞,都为后来民国及更晚时期的空军发展奠定了最初的基础。下一次,我们可以继续讲讲直奉战争中的空战细节,以及民国各系如何争相扩充自己的空中兵力。