原创 中国为何购买脱靶严重的R27导弹?美空军司令:战略眼光长远

中国空军逆袭之路:从脱靶王R27导弹到世界一流霹雳家族

在军事爱好者圈子里,苏联的R-27空空导弹可谓声名远扬——不过是以脱靶王的尴尬身份。这款导弹在实战中的表现堪称灾难:1998年埃塞俄比亚与厄立特里亚的边境冲突中,双方发射的24枚R-27仅命中1枚,命中率低至4.2%。但令人费解的是,中国却在90年代引进了上千枚这款不靠谱的导弹。这背后,隐藏着中国空军绝地求生的智慧。

一、斯拉夫烧火棍的尴尬往事

R-27本是苏联70年代研发的高端货,设计理念相当超前:4马赫极速、80公里射程,还能兼容雷达/红外双模导引。1983年列装时,西方着实紧张了一阵。但实战却让这款导弹原形毕露——除了非洲战场的惨淡表现,在南联盟和伊拉克战场更是全程打酱油。

问题出在苏联电子工业的软肋:导引头容易过热漂移,半主动制导需要载机持续照射(飞机机动超过2G就会脱锁)。更糟的是,出口版本缺乏原厂维护,在非洲战场上经常出现导弹追着太阳跑、或者一头扎进山沟的荒诞场景。

二、中国为何接盘问题导弹?

1992年,中国接收首批苏-27战机时,配套的R-27试射结果同样惨不忍睹,有效射程从标称的80公里缩水到不足10公里。但空军仍咬牙签下千枚订单,原因很现实:

1. 火力代差危机:当时中国主力还是歼-7/8,台湾地区已列装F-16配AIM-7导弹,美军F-15更随时可能介入。R-27再差,也比歼-8的霹雳-2(射程仅8公里)强出几个量级。

2. 技术跳板价值:导弹的火箭发动机、气动布局等基础设计仍属先进。就像老飞行员说的:有根烧火棍,总比赤手空拳强。

3. 特殊历史窗口:苏联解体后,乌克兰军工企业濒临破产。中国通过乌克兰阿尔乔姆公司,不仅买到升级版R-27,还获得了导引头技术资料——这些在俄罗斯可是绝对的非卖品。

三、化腐朽为神奇的技术逆袭

中国对这批问题导弹的处理堪称教科书级操作:

- 技术消化:在洛阳和沈阳的实验室里,工程师们把导弹大卸八块。红外导引头的微型制冷技术、火箭发动机的燃料配方,都成了后续研发的养分。

- 实战改良:发现脱靶主因是俄制雷达性能差后,中国专门改进了维护规程。升级后的R-27命中率显著提升,在2001年中美撞机事件后的战备值班中发挥了关键作用。

- 自主创新:2005年问世的霹雳-12融合了R-27的气动设计和R-77的主动雷达技术,射程70公里且发射后不管。到歼-20配备的霹雳-15时,中国空空导弹已实现200公里超视距打击能力,反超美国AIM-120系列。

四、藏在千枚导弹背后的战略智慧

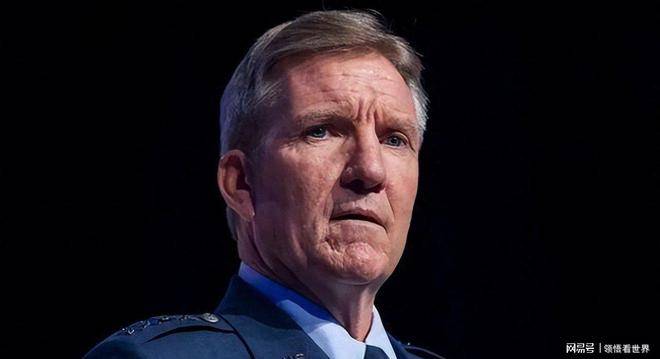

当年千枚R-27的引进费用,按现在标准看堪称天价。但回看这段历史,美军太平洋空军司令赫伯特·卡莱尔的评价很中肯:中国人用买白菜的钱,种出了满汉全席。

这笔交易的精妙之处在于:

- 用现役装备填补战力空白

- 通过逆向工程建立技术储备

- 借助乌克兰渠道突破技术封锁

- 为后续霹雳系列铺平道路

如今,曾被嘲笑的R-27早已退役,但它的基因仍在霹雳-15/17上延续。这段接盘侠逆袭的故事告诉我们:军工发展没有捷径,但只要方向正确,哪怕是从烧火棍起步,也能锻造出制胜长空的重器。