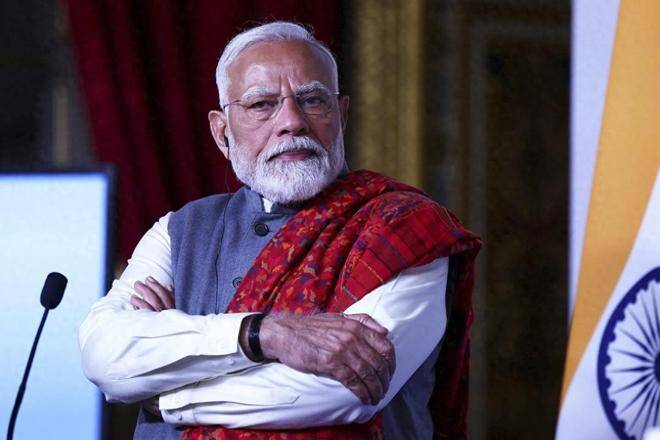

原创 美国强加的50%关税,印度硬扛到底会是什么结果?莫迪想试试

特朗普给印度设定的最后期限终于到来!自8月27日起,印度出口到美国的商品将被征收高达50%的关税。这一结局看似突然,却在许多观察者眼中早已是预料之中的事情。回顾事件的全过程,可以发现美印关系在多个层面早已积累了矛盾,最终爆发也只是时间问题。

美国长期对印度购买俄罗斯石油表达不满,指责其无视西方制裁。但印度方面始终坚持立场,强调自己没有错,并明确表示将继续进口俄油。同时,在美国要求印度开放农产品市场的问题上,莫迪政府寸步不让。这些态度直接导致原计划访印的美国谈判代表取消行程,而随着截止日临近,美国选择动用关税这一最具威慑性的手段也就顺理成章了。

面对美国的威胁,印度并未退缩。8月25日,莫迪在公开讲话中坚定表态:“无论压力多么巨大,我的政府都将增强自身实力予以抵抗。”外长苏杰生更是毫不客气地讽刺美国:“如果你们对购买印度的石油或成品油有意见,那就干脆别买,没人逼你们。”这种言辞展现出印度的强硬姿态,也暗示其不会在根本利益上轻易让步。

印度的反制措施呈现出“软硬兼施”的双重特征。在强硬对抗方面,印度暂停了36亿美元的波音P-8I反潜巡逻机采购计划,并取消了防长的访美行程,直接触及美国军工利益。同时,印度还宣布对美国杏仁、核桃等农产品加征70%的报复性关税,明显意在打击美国农业州的经济命脉。

而在“软性调整”方面,印度则选择通过降低国内商品与服务税(GST)来刺激内需,并积极开拓中东、非洲等新兴市场,努力减少对美国市场的依赖。在外交层面,莫迪还计划出席上合组织峰会,并推动与中国恢复边境贸易、直飞航线以及水资源合作。这些举措不仅为印度增加了新的战略选择,也释放出“去美国化”的信号。

不过,美国关税带来的冲击不可低估。印度HDFC银行首席经济学家古普塔指出,50%关税可能导致2026财年印度GDP增速损失40至60个基点,而花旗银行更悲观,预测经济增长或将减少0.6至0.8个百分点。这说明,美国的政策不仅是政治施压,更将直接影响印度的经济基本盘。

这场关税对抗反映了美印关系的复杂性。美国并非单纯从贸易角度出发,而是借俄油问题将印度塑造成“反面教材”,警告其他国家不要抗拒美国的规则。相比中国,美国认为与印度对抗带来的副作用更小,还能在国内营造“关税战取胜”的政治氛围。

然而,对印度商品征收高额关税并不一定让美国获利。印度出口商难以让美国进口商承担成本,只能被迫寻找其他市场,导致双方事实上的“脱钩”。即使未来双方重启谈判,印度在美市场份额也可能难以完全恢复。

更具讽刺意味的是,莫迪政府多年来努力靠拢美国,却在关键时刻遭遇“重拳”。这凸显了印度过度依赖单一市场的脆弱性。如果其企业能更早布局其他国家,今天也许不会如此被动。毕竟,印度本土消费能力有限,内部市场无法完全消化出口缺口,如何迅速拓展新的外部市场才是眼下当务之急。

展望未来,如果双方达成协议,或许会以减半关税为结果,条件则是印度增加购买美国军火与飞机。但农产品问题上,莫迪不太可能全面让步,只会象征性地开放一部分。而如果特朗普认为将印度当作长期警示工具更有利,可能会继续维持高压政策,让全球看到挑战美国的代价。

这意味着印度可能要面对几年艰难时期,但从长远来看,这也可能迫使印度减少对美依赖,加快与中俄及新兴市场的合作。若能在此过程中真正改善与周边国家的关系,印度或许会发现新的机遇与回报。