日美达成关税协议,全球车企的“关税迁徙”生存指南?

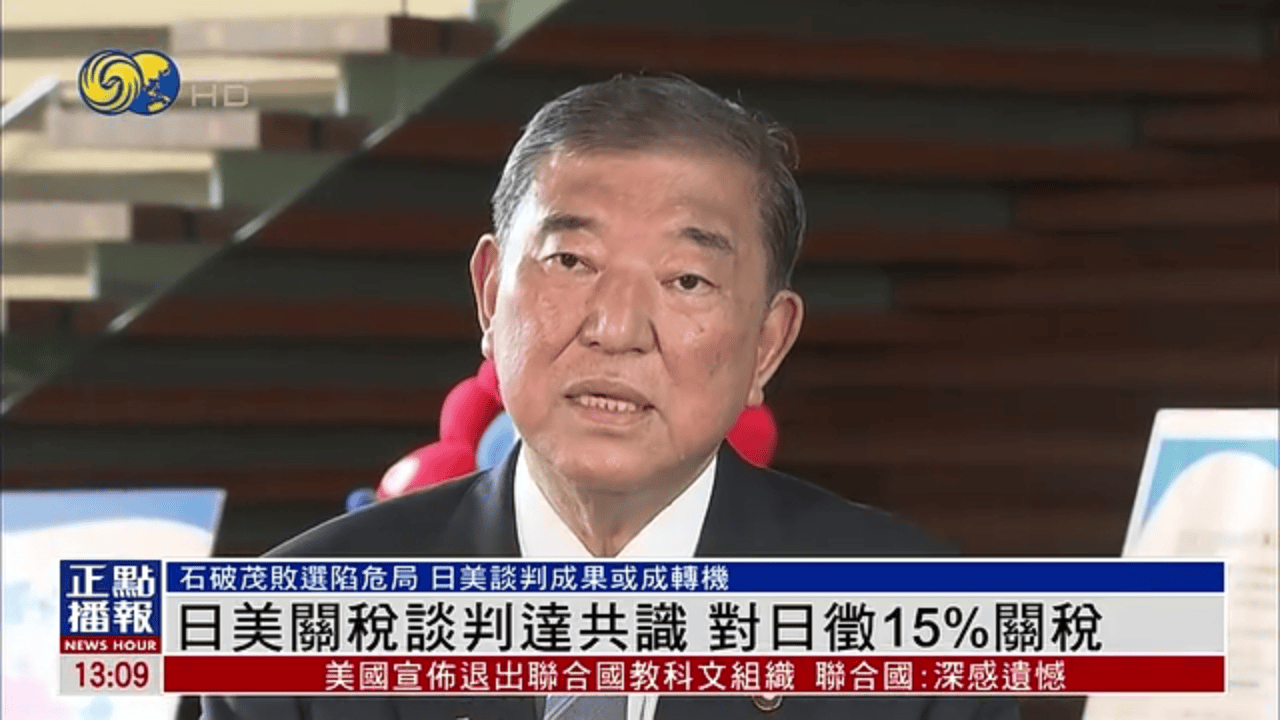

2025年7月22日达成的日美关税协议,表面看是特朗普口中“史上最大交易”——日本5500亿美元投资换15%关税,美国独占90%利润。但撕开话术包装,这实则是双方在汽车产业链主导权上的生死博弈。

协议公布后,日本车企股价狂欢与底特律三大巨头的愤怒形成鲜明对比,而隐藏在“对等关税”下的产业暗战,远比协议文本更耐人寻味。

一场精心设计的“不对称战争”

日本汽车对美出口关税从27.5%降至15%,看似重大让步。但细算账本:丰田2024年在美销量中78%产自北美工厂,仅22%需缴关税。这意味着实际受益的只有约1/5出口车,而本田、日产等早已将产能转移至墨西哥规避关税。所谓“股价大涨”,更多是资本市场的情绪透支。

通用汽车CEO玛丽·博拉公开炮轰协议“惩罚本土制造”。美国车在日份额不足5%,并非关税阻碍,而是产品力缺陷。更讽刺的是,美国本土生产的德系宝马X5关税仅2.5%,而墨西哥工厂生产的雪佛兰Silverado却要缴25%关税。这种逆向保护暴露了特朗普贸易政策的逻辑混乱。

协议要求日本开放汽车法规认证体系,表面破除贸易壁垒,实则逼迫日企采用美标零部件。电装、爱信等日本供应商若想保住市场,必须在美国设厂——这恰是5500亿美元投资的真实去向。不是创造新就业,而是重构产业链控制权。

资本流动下的黑洞效应

美国宣称获得90%利润,但日本内阁文件显示这只是“风险投资分成”。例如软银愿景基金投资美国芯片厂,前五年亏损期美方承担90%风险,后期盈利后日方可通过股权赎回条款拿回大部分收益。这种“特朗普式会计魔术”让5500亿更像政治宣传。

协议要求日本资金优先投向半导体、军工等敏感领域。东芝、三菱等企业若想获得关税减免,必须向美光科技、雷神公司转让技术。这种投资换市场的模式,实则是美国对日本产业高地的精准收割。

日本同意进口美国转基因大米,但隐藏条款规定必须使用孟山都种子。加州农场主可零关税对日出口,而日本农户每公顷补贴将从8000美元骤降至2000美元。这种“农业自杀式开放”将摧毁日本粮食主权。

全球产业链的“多米诺骨牌”

眼见日本妥协,欧盟匆忙接受15%关税+6000亿投资的更苛刻条件。宝马奔驰虽获短期豁免,但必须将电池产能迁至美国,竞次博弈让全球贸易规则加速崩塌。

当美日欧形成15%关税同盟,中国汽车出口面临系统性围堵。但比亚迪的墨西哥工厂、宁德时代的德国基地已成充足的底气。这场博弈的真正胜负手,或许在第三国市场。

同时,越南、泰国等汽车新兴国被迫选边:要么接受美国技术标准换市场准入,要么被排除在全球供应链外。

不过最终来看,这依然是一场没有赢家的疲劳游戏。这场协议本质是全球化临终前的痛苦抽搐。日本用产业主权换短期稳定,美国用霸权透支最后信用,而真正的产业链价值正在向技术自治体(如特斯拉的全球微工厂网络)转移。当关税沦为政治表演工具时,或许该问:我们究竟在保护什么?又真正失去了什么?