原创 特朗普关税步步紧逼,德国放狠话:如果美国想打仗,美会得偿所愿

欧盟的神经紧绷到了极限,德国,终于拍案而起,

白宫的一纸通知:欧盟商品即将面临30%关税,且将在8月1日生效,

尤其对于德国来说,这简直就是一把尖刀直插命门,

德国副总理忍无可忍,“如果美国想要战争,他们会得偿所愿。”

这是德国几十年来对美最强硬的表态,背后的算盘早已拨得铿锵有声。

谈判破局

事情的导火索早已点燃,原本欧盟和美国已就一项10%的关税框架进入深水区谈判,

很多人以为,这一次妥协的代价虽大,但至少可以暂时稳住局势,

结果呢?美国政府突然反口。

特朗普的团队在上周通知欧盟:不止10%,要欧盟接受对多数商品15%的“基准关税”,还不排除更高。

而且,最致命的一条,美国将继续维持25%的汽车关税,甚至打算对欧洲药品征收100%的进口税。

这对于一个高度依赖对美出口的经济体,尤其像德国这样汽车工业占GDP近8%的国家,这无异于掐断动脉。

原本尚存幻想的德国政界瞬间变脸。

一个接一个的通气会紧急召开,德国领导层不再遮遮掩掩,明确要求欧盟准备一整套“回击清单”。

德国发狠

长期以来,德国在欧盟内部一直是“稳健派”的代言人,对待美欧关系更是秉持“谨慎处理”。

可这一回,为什么突然火力全开?

原因有三:第一,美国这次真是打到了德国的痛点,不仅车企受影响,连制药、化工、高端机械都在清单上,德国的外贸根基几乎全线受挫。

第二,特朗普的谈判方式几乎不给任何回旋空间,他亲自致函欧盟,声明时间与税率都已“定死”,没有协商余地。

第三,也是最关键的一点:德国不再孤立无援。

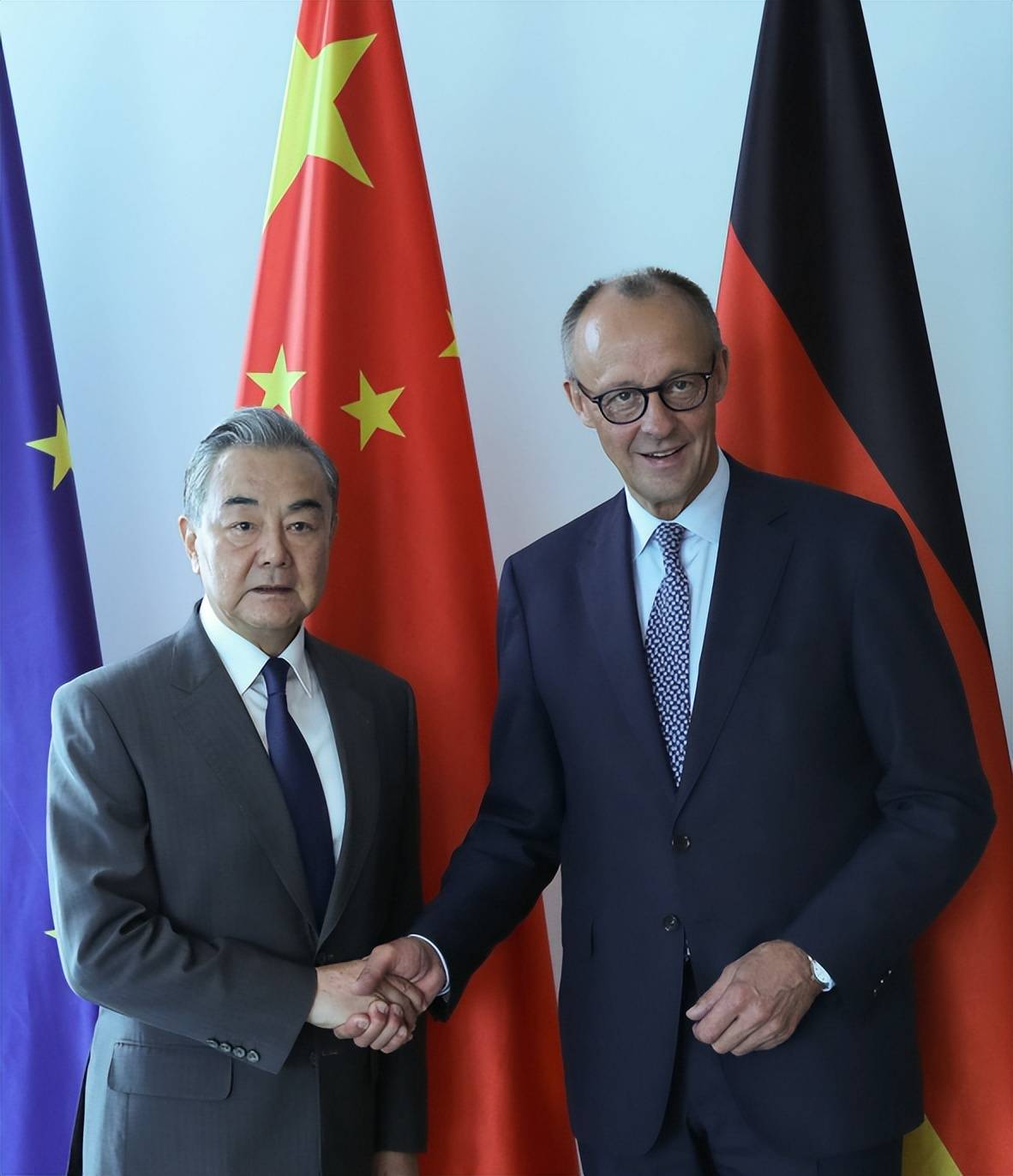

近几个月来,中德之间的互动愈发频繁,

中国外长访欧之后,欧盟高层确认将于7月24日访华,

德国总理默茨也将在年底前率企业代表团大规模访华。

这些动作,透露出一个明确信号:德国在寻求替代路径,不再将“对美合作”视为唯一支柱。

反击工具出鞘

除了德国的态度巨变外,欧盟本身也在快速准备反制措施。

首先是早已拟好的两轮关税反制清单,价值超过1000亿美元,

从花生酱、威士忌到波音飞机,无一幸免。

其次是压箱底的“反胁迫工具”,这项机制允许欧盟对外国经济胁迫采取系统性制裁措施,包括征税、投资限制、市场准入封锁等。

过去冯德莱恩还曾称“形势尚未紧急到动用ACI”,如今,

德国明确支持该工具用于对美反击,欧盟委员会的立场也在松动。

此外,还有一套配合拳正在成型,对美国数字服务巨头征税、

限制美企进入欧盟公共采购市场、联合其他受影响国家如加拿大、墨西哥共同行动,

以及提升自身在高科技、半导体、绿色能源等领域的竞争力——欧盟内部称之为“四管齐下”。

中欧牵手

德国敢喊出“奉陪到底”的底气,并不只来自国内,也来自中国。

在美欧关系急剧恶化的背景下,中国成了德国寻求“战略回旋”的关键支点。

一方面,中德本身经济互补性极强,中国是德国最大的贸易伙伴,德国则是欧盟对华出口的领头羊,

另一方面,中国在中美贸易战中表现出的韧性与成果,成为德国眼中的“实战范本”。

据中国官方数据,2025年上半年,中国对外顺差达4.21万亿,

同比大涨49.3%,其中不乏对欧洲的出口扩展,

中国所采取的独立自主、自力更生的产业政策,

尤其是制造业的全链条布局,对德国具有极大参考意义。

这也是为什么德国一改此前对中国持“若即若离”的姿态,

转而推进高层交流,并为企业铺设更广阔的对华合作渠道。

贸易战阴云下的权衡与博弈

尽管德国话说得很硬,但欧盟整体仍不愿轻易走到摊牌的那一步。

原因也很简单:美欧之间的贸易关系太庞大了。

根据欧盟委员会提供的数据,双方每日双向商品与服务交易超50亿美元,

全年贸易额高达1.68万亿欧元,占全球贸易近30%,对全球GDP贡献率更是超过43%。

如此体量,那一场全面贸易战必然是“双输”,不只是伤敌一千,自损恐怕也过百。

特朗普的算盘很清楚:靠关税压力逼迫对手让步,把制造业订单“吸回”美国本土,为2026大选拉票。

只是,这次德国不愿再为美国的政治表演买单。

目前,欧盟委员会仍对外宣称“谈判是优先选项”,

但在内部多个文件中,反制细则已经进入实操阶段。

悬崖边的博弈,谁先眨眼?

眼下,8月1日的大限一步步逼近,

欧盟、德国与美国之间的谈判还在紧锣密鼓地进行着,

这不是一个谁能独善其身的时代。

全球化带来的紧密联系,使得一场跨洋贸易冲突不再只是关税和协议的问题,

是牵动上亿人工作、生活与物价的大棋局。

特朗普的逼压,让欧洲主权意识觉醒,也让德国真正认识到,

在美国眼中,没有永远的朋友,只有可以压榨的利润。

下一步呢?是破局而出,还是全盘对撞?也许,8月1日之后会给出答案。