原创 红四方面军有多牛掰,麾下猛将,遍布四大野战军

红四方面军起源于黄麻起义的革命武装力量。经过多年艰苦卓绝的斗争,这支革命力量最终在鄂豫皖边界站稳了脚跟,成功建立了一个庞大的根据地,这一根据地在当时仅次于瑞金苏区,成为鄂豫皖地区的核心革命基地。对于熟悉历史的人来说,土地革命战争时期,由红四方面军创建的鄂豫皖根据地规模宏大,影响深远,可以说是当时最为重要的革命根据地之一。

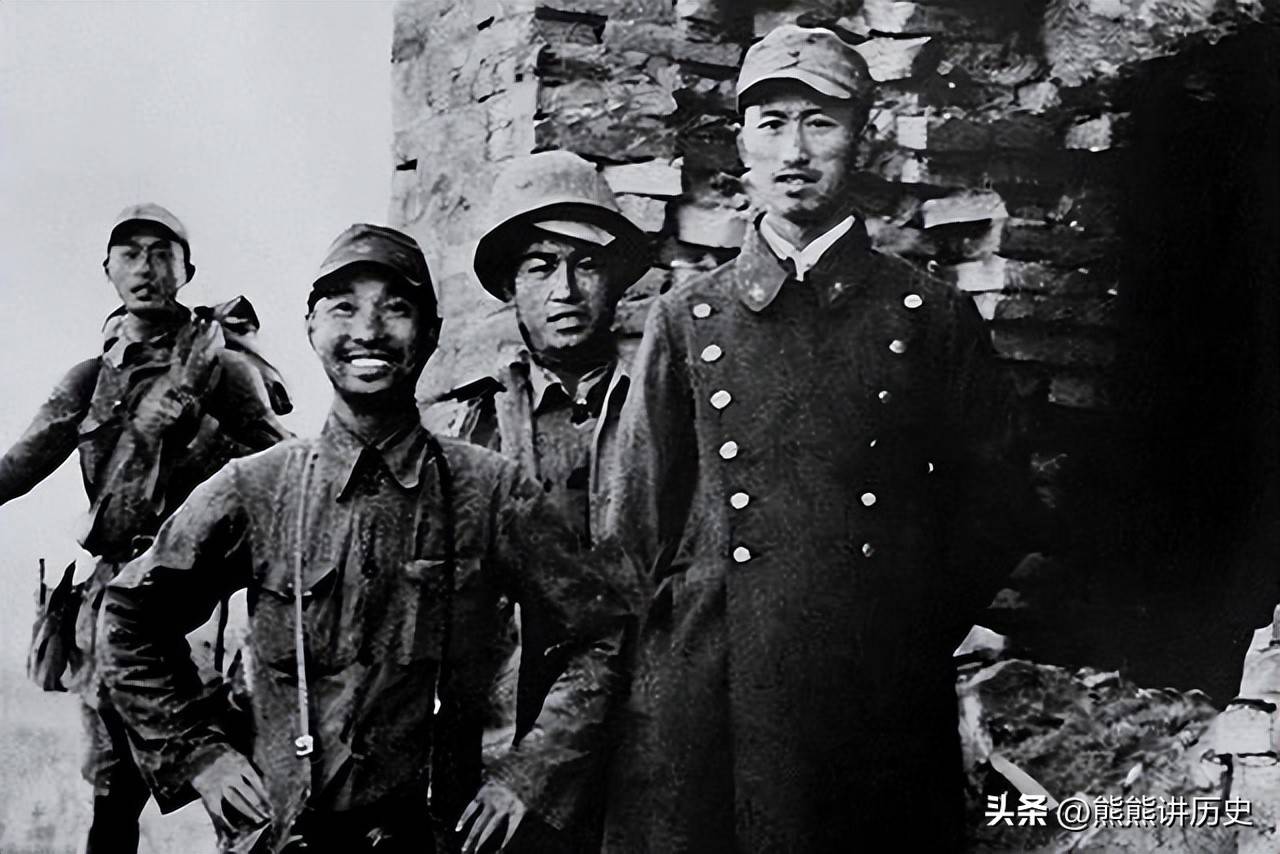

在土地革命战争时期,红四方面军不仅成功地建立了大规模的根据地,还创造了辉煌的战绩。该方面军兵员众多,英雄辈出,战功赫赫,涌现了无数经典的战役。值得一提的是,在懋功会师后,红一方面军虽在湘江战役中遭遇惨重损失,人员锐减,但红四方面军仍能保持强劲的战斗力,继续在战场上发挥着重要作用。

当红四方面军离开鄂豫皖根据地,向川陕边境转移时,它在这里重新创造了一个新的革命根据地——川陕根据地。多次在敌军的围剿中,尤其是在六路反围攻战役中,红四方面军凭借其卓越的战略指挥,成功粉碎了敌方20万大军的围攻。最终,这一战役标志着红四方面军的巅峰时期,兵员达到八万之众,军事实力大大增强。

1936年,随着三大方面军的胜利会师,红四方面军组成了西路军,承担起打通河西走廊的战略任务。在没有后勤保障的艰苦条件下,西路军通过英勇奋战,击毙、伤害、俘虏了马家军约两万余人。然而,尽管红军展现了极大的英勇和决心,西路军的最终任务未能成功。经过长达四个月的艰苦战斗后,西路军最终未能逃脱失败的命运。

尽管西路军的战役以失败告终,但参战的红军将士们在这场战斗中展现出了超凡的英雄气概,他们的无畏精神和坚定决心,成为我军历史上最为悲壮的一章。这些在战斗中捧心奉献的英勇将士,至今仍深深铭刻在革命历史的篇章里。

红四方面军的成长环境促使了一批优秀的军事指挥官的出现,他们在后来的解放战争中,成为四大野战军的骨干力量,贡献卓著。红四方面军的徐总指挥,是这一时期杰出的军事家之一。在解放战争中,他隶属于华北野战军,担任副司令员兼华北第一兵团司令员,成功摧毁了阎锡山的军事集团,为中国革命事业作出了巨大贡献。

红四方面军的副总指挥王树声以及红二十五军军长徐海东,在革命战争胜利后,也都获得了大将军衔。虽然他们未曾划归五大野战军序列,但他们在不同战场上的卓越表现,使得他们在中国革命史上占据了重要地位。

此外,许多来自红四方面军的将领在后来的战斗中崭露头角,成为解放战争和抗美援朝战役中的主力军将。包括第二野战军第三兵团司令员陈锡联、第三野战军第七兵团司令员王建安,以及许世友、陈再道等人,他们在各自的战场上为中国革命的胜利立下赫赫战功。在1955年,这些将领都被授予了上将军衔,成为新中国的奠基人之一。

红四方面军的影响力不仅体现在大将军的出类拔萃,还在于其培养了大量的战斗英雄,如第一野战军的王新亭,第四野战军的刘震、韩先楚、洪学智等,他们虽然在1949年改编时未成为兵团司令员,但他们在战争中展现出来的勇气和智慧,依然为他们赢得了开国将军的荣誉。

此外,红四方面军的王牌将领还有很多,如第12军军长王近山、第13军军长周希汉、第14军军长李成芳等,他们不仅在土地革命时期立下赫赫战功,还在解放战争、抗美援朝等战役中发挥了至关重要的作用。每一位将领都曾在战场上英勇杀敌,为国家的解放事业作出了不可磨灭的贡献。

而李德生、尤太忠、肖永银、邓岳等年轻将领,虽然在革命初期并未显山露水,但他们在后来的战斗中逐步成长为中国人民解放军的杰出将领,为解放事业立下了汗马功劳。

总结来说,红四方面军培养了大量勇猛的战士,他们的卓越表现和勇敢精神贯穿了整个革命战争的历史。这些将士不仅在土地革命战争时期取得了辉煌的胜利,在解放战争和抗美援朝战争中,同样做出了巨大的贡献,成为了新中国建设的重要力量。