原创 被特朗普逼到墙角!泰国国王动身访华,柬埔寨把大批黄金运来深圳

美国总统特朗普再次回到白宫,政策走向趋于强硬。最近,一项带有“毒丸条款”的新贸易协议使东南亚地区再次成为中美博弈的焦点。

“毒丸条款”是特朗普政府在与马来西亚、柬埔寨等国重新签订贸易协议时,强行加入的一项限制性条款。根据协议,若签约国与中国深化合作,美国可以单方面中止协议。这种条款几乎复制了2018年《美墨加协定》的模式,目的在于遏制中国与东盟的深度融合。

这一条款赋予美国单方面“退出权”,相当于在贸易关系中加装了“紧急刹车”。但这种条款将给全球供应链带来“不可预测的连锁反应”,特别是在电子、农业和能源等领域。

特朗普政府试图通过单边主义手段,切断中国与东南亚的联系,却无意中激起了区域国家的反击。比如,泰国国王时隔37年再度访华,柬埔寨悄然将大量黄金运往深圳存储。东盟国家通过外交突破和金融避险的双重手段,打破了美国所谓的“经济版门罗主义”围堵。

面对中国与东盟的经贸关系日益紧密,特朗普政府选择通过“经济栅栏”来压制区域合作,试图迫使东南亚国家在中美之间选择立场,切断中国与东盟的供应链联系。然而,这种霸权式条款忽视了东盟国家的实际经济状况。2023年,中国与东盟的贸易额突破6.3万亿元人民币,且已经连续四年互为最大贸易伙伴。仅越南的电子制造业就对中国的零部件依赖超过30%。柬埔寨的香蕉、大米、橡胶等农产品也高度依赖中国市场。

美国强行推行“毒丸条款”,实质上是一种“经济版门罗主义”。它要求东南亚国家在全球竞争中“选边站”,牺牲效率来换取安全。但对于东盟国家来说,这种安全本身充满不确定性。毕竟,单边主义并不能带来真正的稳定,反而可能带来更大的战略风险。

然而,美国依然是部分东盟国家的重要投资来源国,这种“经济依赖中国、政治怕得罪美国”的双重身份让东南亚国家陷入两难境地。为了应对这一局面,部分东盟国家开始考虑“双轨策略”,通过签署双边投资协议,或在协议中加入回避条款,绕开“毒丸条款”的限制。这是一种典型的“战略模糊”做法,既不公开对抗美国,也不放弃与中国的合作。

这种灵活的策略,反映了东南亚国家对当前全球格局的清醒认识。美国单边主义的影响力越来越难以撬动亚洲的地缘政治格局,而东南亚国家正在通过自我调整构建自己的战略缓冲区。

就在“毒丸条款”引发区域不安之时,泰国国王哇集拉隆功的访华行动成为打破僵局的关键因素。这是自1987年以来,泰国国王首次访问中国,其意义远超过形式上的外交活动,实际上是一场极具分量的“战略宣示”。

泰国王室在国内具有广泛影响力,涵盖了军方、商界及民间,此次国王访问不仅敲定了中泰铁路对接、数字经济合作框架等具体项目,还与中国的“一带一路”倡议高度契合,为泰国经济复苏指明了方向。泰国作为东盟的创始国之一,其政策走向往往能影响其他国家的决策。国王访华的消息一出,印尼和越南政界也开始释放加强与中国合作的信号,尤其是在RCEP框架下。

与美国主导的“印太经济框架”相比,中国提供的合作条件更具吸引力。“印太经济框架”虽然强调供应链安全和技术标准,但缺乏市场准入承诺,难以带来实际经济利益。相比之下,中国提供的则是“实体项目与制度型开放”的双重保障,这对急需经济复苏的东南亚国家来说,无疑更具吸引力。

中国外交部发布公告称,双方将共同推动中泰命运共同体建设,深化战略互信与政策协调。同时,《曼谷邮报》最新民调显示,2024年第二季度,泰国民众对中泰合作的支持率达到68%,比上一年增长了近15个百分点。

这一系列的举动传递出明确的信息:面对外部压力,东南亚国家没有盲目迎合美国,而是通过实际行动,建立了属于自己的外交节奏和经济主张。

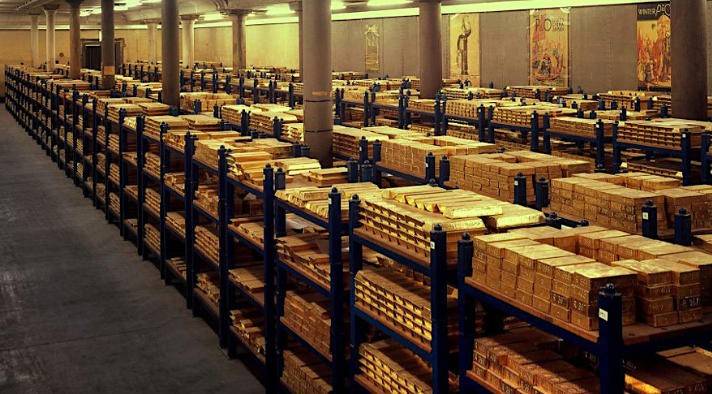

除了在政治和贸易层面,东南亚国家在金融安全方面也采取了自救措施。柬埔寨近日悄悄将一批新购黄金运往中国深圳储存,这一举动引发了国际市场的广泛关注。事实上,这批黄金储存在深圳的前海金库,同时,多个东盟国家也表达了类似运输黄金到中国的意图。表面上看,这似乎是资产多元化,实质上却是在规避美元体系的风险,特别是在美国冻结俄罗斯外汇储备之后,越来越多的国家开始重新审视美元资产的安全性。

柬埔寨此举不仅是对现有金融体系的一种避险操作,更是对中国金融基础设施的信任投票。深圳作为中国金融改革的前沿,其跨境结算系统和黄金交易平台已经具备较强的国际承载能力。近年来,前海自贸区与东盟多国在清算、结算、储备等领域的合作不断加深。

选择深圳作为黄金储备地,不仅表明了对中国金融基础设施的信任,也彰显了区域金融合作的深化。根据中国央行的数据,中国的黄金储备已连续18个月增长,目前储量已突破2200吨。同时,东盟国家的黄金储备占比也在上升,这反映出对“中性储备地”的需求正在激增。

东南亚正在悄然形成一个“金融避险圈”,以黄金储备、多元货币结算和规避美元制裁为核心。这一趋势表明,美国的金融制裁威慑力正在减弱,而中国的金融影响力在该区域稳步上升。

从更宏观的角度来看,这是一种“去美元化”的尝试。尽管这种尝试仍处于初步阶段,但其地缘战略意义不可忽视。金融自主权是国家战略安全的重要基石,而东盟的这一系列举措恰恰是在为未来的动荡局势构建缓冲带。

特朗普政府通过强推“毒丸条款”,试图以经济手段迫使东南亚国家选边站队。然而,事实证明,强加压力反而激发了区域国家的战略灵活性。泰国国王访华是对中美外交博弈的“回弹”,柬埔寨运黄金到深圳则是对美元霸权机制的“绕行”。这两者尽管方式不同,但本质上都是东南亚地区国家的“自救”行为。

与其说美国在设限,不如说东南亚国家在进行自我重构。面对不确定的国际环境,东南亚国家没有选择简单的对抗,而是选择了“多点平衡”。这种策略不仅不与中国“绑定”,也不让自己被美国“绑票”,而是在两者之间寻找自己的生存空间。

这种策略逐渐从被动反应转变为主动设计。以泰国为例,它与中国的合作已经进入了“制度型协同”阶段;而柬埔寨在金融操作上也开始展现出“区域协调”的特征。这些变化预示着东盟未来可能会推动“东盟中心主义”,即在区域合作中加强自身的制度主导地位。

新加坡学者马凯硕曾经说过:“东盟是小国的大师班。”在大国博弈的夹缝中,东南亚并没有选择沉默,而是通过一系列务实的行动,重新定义了“选边站”的逻辑。从外交到金融,从贸易到制度,东盟正以更加成熟的方式参与国际事务。这不仅是区域内的战略调整,更是多极化世界格局的缩影。

中美竞争或许永远不会消失,但力量的天平正在悄然倾斜,东南亚国家的“小动作”正逐渐改变着整个局势。