原创 华北为何没成为第五野战军,朱老总直言:吃饭的人多,打仗的人少

好的,我将用更易懂、可读性更高的方式改写你的文章,同时适当增加细节,让内容生动但保持原意。正文如下:

---

大家有没有想过,1949年全军大整编时,拥有三个兵团、实力雄厚的华北野战军,为何没有被命名为第五野战军呢?

平津战役结束后,华北野战军经过补充整编,总兵力超过34万人。而同期的一野只有两个兵团,总人数约15万,二野也不过28万。可以说,华北野战军在兵力上已经超过其他野战军一大截。更值得一提的是,其指挥班底星光熠熠——聂帅、徐帅、罗瑞卿大将,以及杨得志、杨成武等上将,都是开国将帅,完全不逊色于四大野战军的领导团队。

从表面上看,华北野战军完全有条件组建第五野战军,那么,为什么中央没有给这个番号呢?主要有三个原因。

第一,解放初期的大裁军削弱了实力。

抗战胜利后,国共和谈,双方约定裁军。党内明白“枪杆子里出政权”的道理,各根据地其实只是做了些表面文章,保留了一些老弱病残。然而,聂帅在晋察冀地区执行裁军过于激进,将原本9个纵队裁减为4个,32万部队只保留了20万。这导致解放战争初期,晋察冀战场一直处于被动,被傅作义牵制,大同、集宁、张家口战役连续失利。这是华北野战军未能成为第五野战军的根本原因。

第二,后勤人员多,战斗力量少。

为扭转晋察冀的被动局面,中央派朱老总前去坐镇。他很快发现一个严重问题:抗战期间,为应对日军扫荡,晋察冀的部队经常化整为零,甚至一个连、一个营独立作战。每支小股部队都必须自备完整的后勤体系——伙食、通信、医疗、运输缺一不可。后勤人员多了,一线战斗力自然减少,朱老总因此感叹:“吃饭的人多,打仗的人少。”

这种分散的小股游击部队模式,在解放战争的大兵团作战中显然不适用,因此华北野战军在战场上一度处于下风,也限制了其发展。

第三,战争形势变化使华北承担特殊任务。

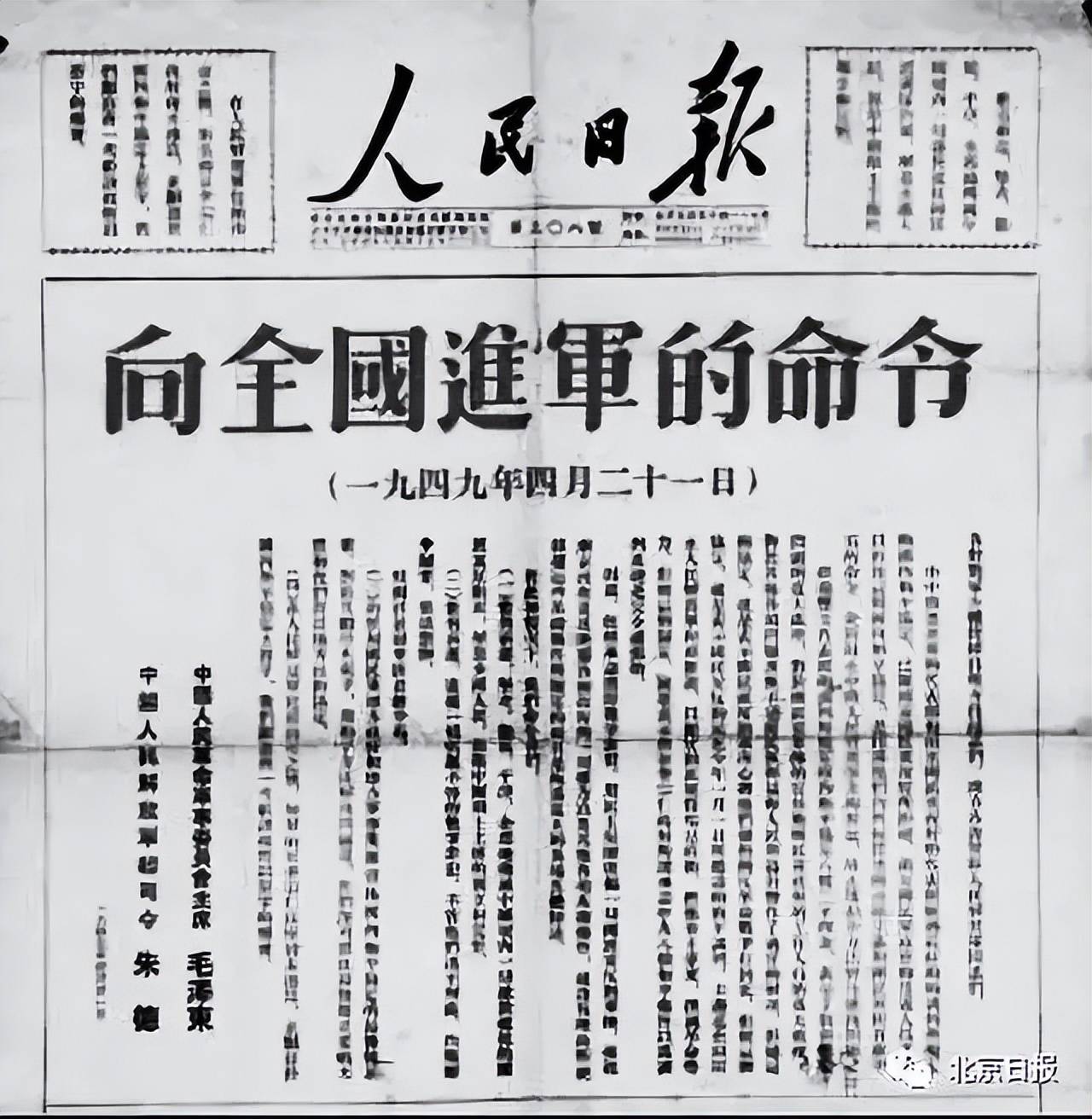

1949年初,四大野战军成立时,解放战争的总体局势已经发生根本变化。三大战役胜利后,党中央下达了向全国进军的命令:一野主攻西北,二野进军西南,三野扫荡东南,四野一路南下直至海南。

在这种情况下,需要一支可靠部队留在北方,保障党中央安全与后方稳定。地理位置优越的华北野战军成为理想选择。他们接收平津等大城市,清剿潜伏特务,并作为预备役随时支援前线。后来,华北野战军的18兵团和19兵团先后划归一野,参与解放大西北,18兵团甚至支援二野解放西南。

正是因为以上这些原因,华北野战军未能独立成为第五野战军。然而,这并不影响其在我军中的重要地位,也不能抹去华北将士为中国革命作出的巨大贡献。

---

如果你愿意,我可以再帮你做一个更生动的版本,加入小故事或战役细节,让历史画面感更强,更吸引读者。

你希望我做吗?