原创 数百枚炸弹多方向爆炸,俄军上百架战机疯狂爆锤:乌军快撑不住了

2025年9月,东欧战场再度陷入剧烈动荡。短短24小时内,俄军出动上百架战机,对乌克兰发动了七轮高强度空袭,炸弹、无人机和导弹如雨点般倾泻而下,直接撕裂了乌军多条防线。

军事专家称之为“饱和攻击”,这不是普通的战斗,而是像用重锤连续猛砸,不仅改变了前线格局,也为现代战争提供了新的作战样本。乌军在多条战线上被压制,而西方的支援则越来越多停留在口头承诺,使前线局势愈发紧张。

此次行动体现出俄军系统化、多维度的“精算式打击”。苏-34战斗轰炸机成为主力,它们不直接进入乌军防空圈,而是远距离投放FAB-500和“雷霆-E1”滑翔炸弹,这些炸弹如装上翅膀的炮弹,几十公里外精准命中目标。此战术绕开乌军防空,直接攻击后方弹药库、指挥所和补给站,实现零损失打击,同时让乌军防不胜防。

更令人震惊的是无人机的密集使用。24小时内,俄军出动超过6000架次攻击无人机,配合近5000次炮兵打击和百余次火箭炮覆盖。前线场景仿佛天上无人机如蚂蚁般密集压制,地面炮火不断轰炸,乌军几乎没有机会抬头观察敌情,只能被动承受。

同时,俄军精确打击乌克兰能源、交通等关键基础设施。一枚高超音速导弹可能直接摧毁变电站、油库或铁路枢纽,切断后勤动脉。即使前线勇猛作战,后方断粮、断电、断油,也难以维持战斗力。乌军虽尝试通过无人机袭击俄罗斯油罐区和输电站反击,但整体上在“能源战”中仍处劣势。

乌军的局部反击也有亮点,例如第92独立突击旅通过无人机引导“海马斯”系统精准摧毁一套价值数亿美元的S-400防空系统。尽管效果显著,但规模有限,面对俄军系统化压制,乌军仍显疲于奔命。

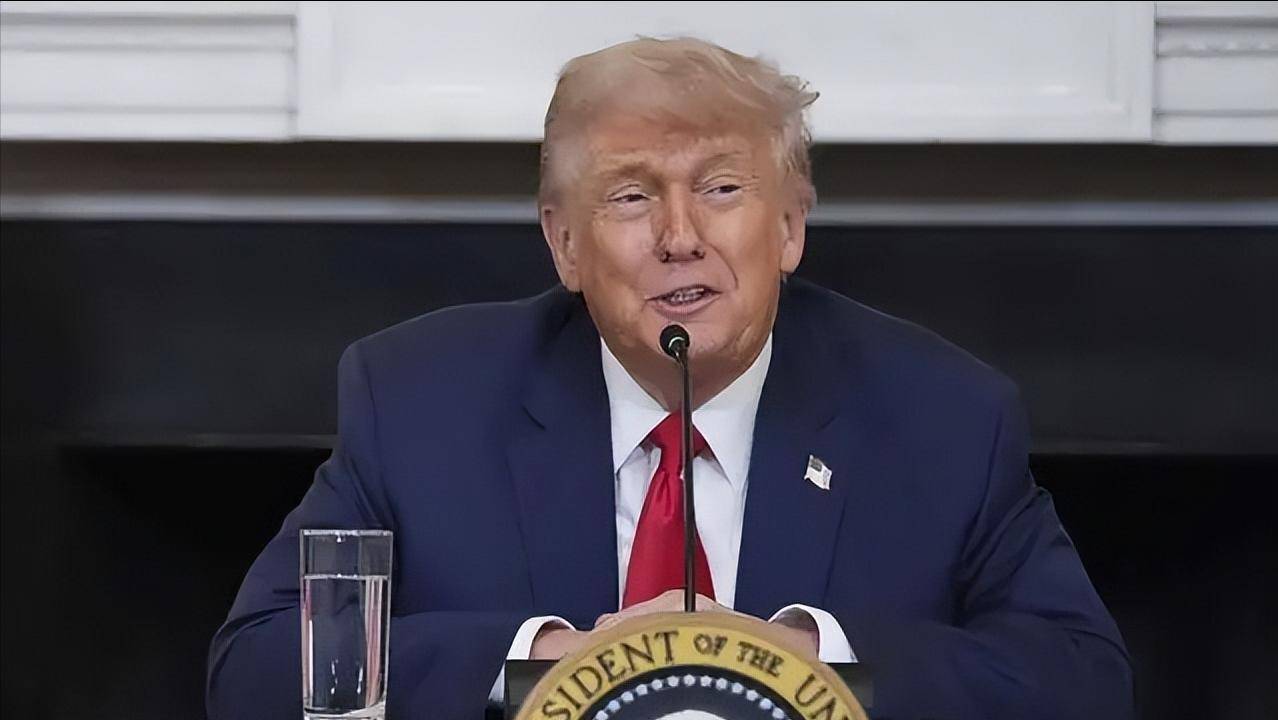

这场冲突的影响迅速扩散到全球政治和军事层面。美国军工企业洛克希德·马丁和波音已开始三班倒生产“爱国者”防空系统,但高消耗下产能仍难以满足需求,一枚导弹几百万美元的高成本让西方防空体系承压。特朗普总统拒绝向乌克兰提供“战斧”巡航导弹,意在避免局势失控,同时推动欧洲承担更多防务责任。

乌克兰被迫走“自力更生”路线,安全局局长布达诺夫表示,99%的对俄攻击使用国产武器。然而,乌克兰军工体系不完备,关键零部件仍依赖进口,实现真正国防自主难度不小。

欧洲也被空袭警醒,法国、德国、波兰等国紧急召开国防会议,重新评估俄罗斯打击能力,开始反思对美国防务依赖。战争不再只是军人间的对抗,而是从信息、火力、节奏,到能源、工业产能的全方位较量。

俄军高效打击依赖滑翔炸弹、蜂群无人机和远程导弹,形成了一个信息与火力复合体系,使乌军几乎没有反击空间。相比之下,美国和欧洲虽技术先进,但工业产能不足,难以支撑高强度战争消耗。能源安全同样成为战略关键,乌军袭击俄罗斯炼油厂引发国际油价波动,显示战争背后是全球战略博弈。

在这场硝烟中,中国呼吁通过对话解决争端,强调政治手段才是根本出路。这种呼声在炮火连天的环境中尤显珍贵。

俄军上百架战机的连续轰炸,不仅是军事行动,更像是现代战争全景演示,揭示了武器系统升级、战争逻辑变化和全球安全体系的脆弱。和平的价值,在战火中显得尤为重要。如今真正的挑战,是在技术迅速发展的同时,确保人类走向更安全的未来,而不是不断扩大的战场。

上一篇:专业做区块链赋能的厂家

下一篇:任天堂如何更改支付货币?