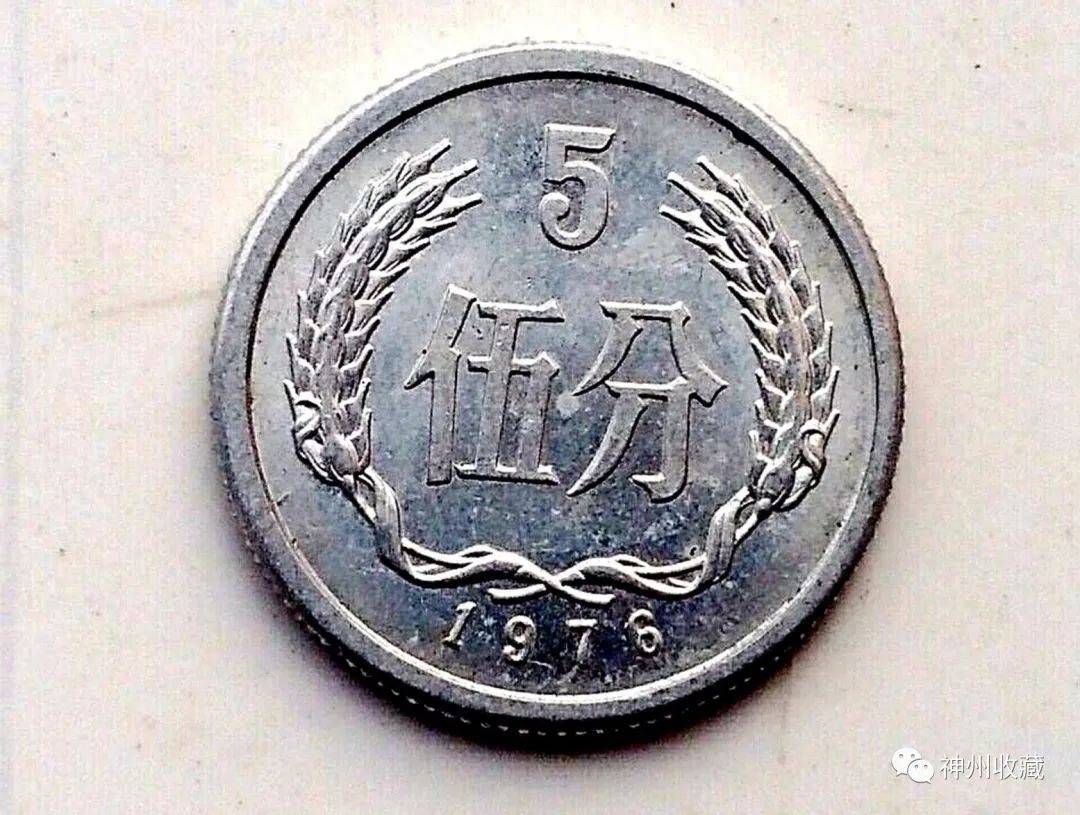

原创 全国少见的5分硬币,单枚能换10克黄金,谁家里有?

在我们的生活里,硬币几乎每天都会出现——买早餐找零、地铁投币、超市自助结账……可你还记得那个已经淡出视线的“小家伙”吗?那就是面值为分的硬币,也叫“硬分币”。这一枚枚小小的铝制硬币,见证了新中国货币体系的起步,也承载了几代人的童年记忆。而如今,它们虽然早已退出流通,却悄然在收藏市场上焕发出新的光彩。

一、被遗忘的“分币时代”

上世纪五十年代,我国首次发行了面值为1分、2分、5分的硬币。那时的它们,不仅是最常用的零钞,更是老百姓生活的一部分:买冰棍、坐公交、看场露天电影,都离不开这些小硬币。硬分币采用铝镁合金材质铸造,轻盈闪亮,却也因为质地较软,极易氧化磨损。时光流转,当年陪伴在我们手心里的分币,如今已成为记忆中的一抹银光。

1992年之后,分币退出流通市场,逐渐被“角”和“元”硬币取代。但退市并不代表它的终结,相反,正是这一“退一步”,让硬分币迈入了收藏的舞台。

二、普通硬币,真的不值钱?

很多人家里都有几枚旧硬币,放在抽屉或铁盒里,积了点灰,就当童年纪念。其实,大部分这样的流通旧币确实价值不高。因为硬分币的发行量极大,流通过程中磨损严重,保存完好的极少。普通的旧币,往往是按斤计算回收的,一斤价格几十元到上百元不等。

但钱币收藏有个永恒的规律——“物以稀为贵”。同样是一枚硬币,若是全新品相、未经流通、光泽如镜,那就完全是另一个世界的价格。尤其是那些被精心制作、专门用于馈赠的“精制币”,更是硬币中的“贵族”。

三、精制币的秘密

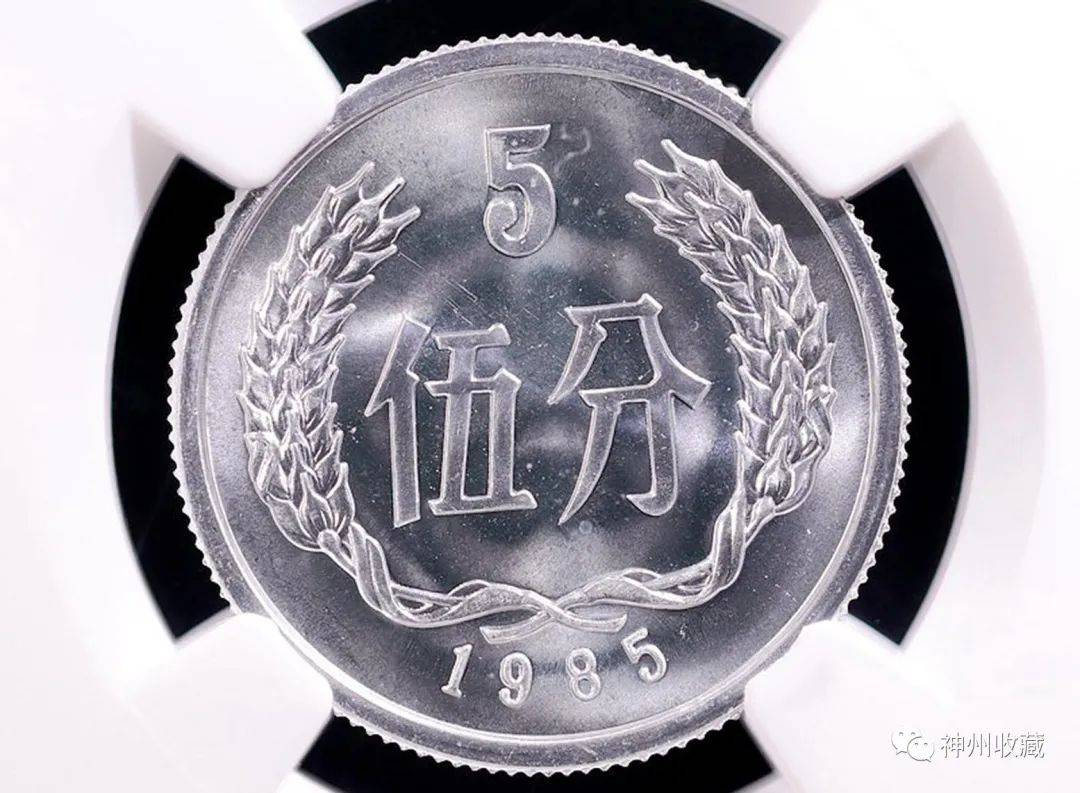

精制币不同于普通的流通币,它不是为了日常使用,而是为了收藏与纪念。制作工艺更加精细,模具打磨更为光亮,表面呈现出镜面般的反光效果。由于发行数量极少,保存状况优异,这类硬币成了收藏市场的焦点。

以1985年的五分硬币为例,这枚看似普通的铝币,却因是精制版本而身价惊人。据市场行情统计,一枚品相极佳、评分达顶级标准的1985年五分硬币,收藏价约为一万元左右。换算一下,相当于从5分钱涨到1万元,整整升值了20万倍!

更直观地说,以当下每克黄金约1000元计算,这一枚小小的五分硬币,已经可以换来10克黄金。这不是神话,而是真实的市场数据。

四、从“分币”到“黄金”的逻辑

为什么这枚1985年的五分精制币能如此值钱?原因有三:

第一,它的发行量极少,属于非流通币,只用于收藏或外宾赠送。

第二,它的制作工艺精湛,币面光洁如镜,纹路细腻,是那个年代造币工艺的代表。

第三,它的保存状态极好,能获得权威评级机构高分评定(如MS68、MS69)的极少,属于“凤毛麟角”级别。

因此,这样的硬币,不仅代表了钱币收藏的稀缺性,更象征了时代的印记与技术的高度。收藏它,不只是收藏一枚币,更是收藏一段历史。

从1955年到今天,硬分币已经走过了七十个年头。它见证了一个国家经济从艰难起步到繁荣昌盛的历程。虽然如今它的购买力已微不足道,但在收藏市场上,它的文化价值、历史价值、艺术价值,却正日益显现。

或许你手中的那几枚灰扑扑的旧币,看似不起眼,却可能藏着几代人的记忆,也可能藏着“黄金”般的惊喜。收藏,不只是为了升值,更是为了在流逝的岁月里,留住那一点点金属的温度与故事。