别紧张!一文科普“高频电灼仪”黄金微针到底是个啥?

► 文 观察者网 王力

“超声炮”、“黄金微针”、“热玛吉”……当这些充满科技感的医美项目名称扑面而来,你是否也曾感到困惑:它们到底是什么?

近期,一些关于医美设备

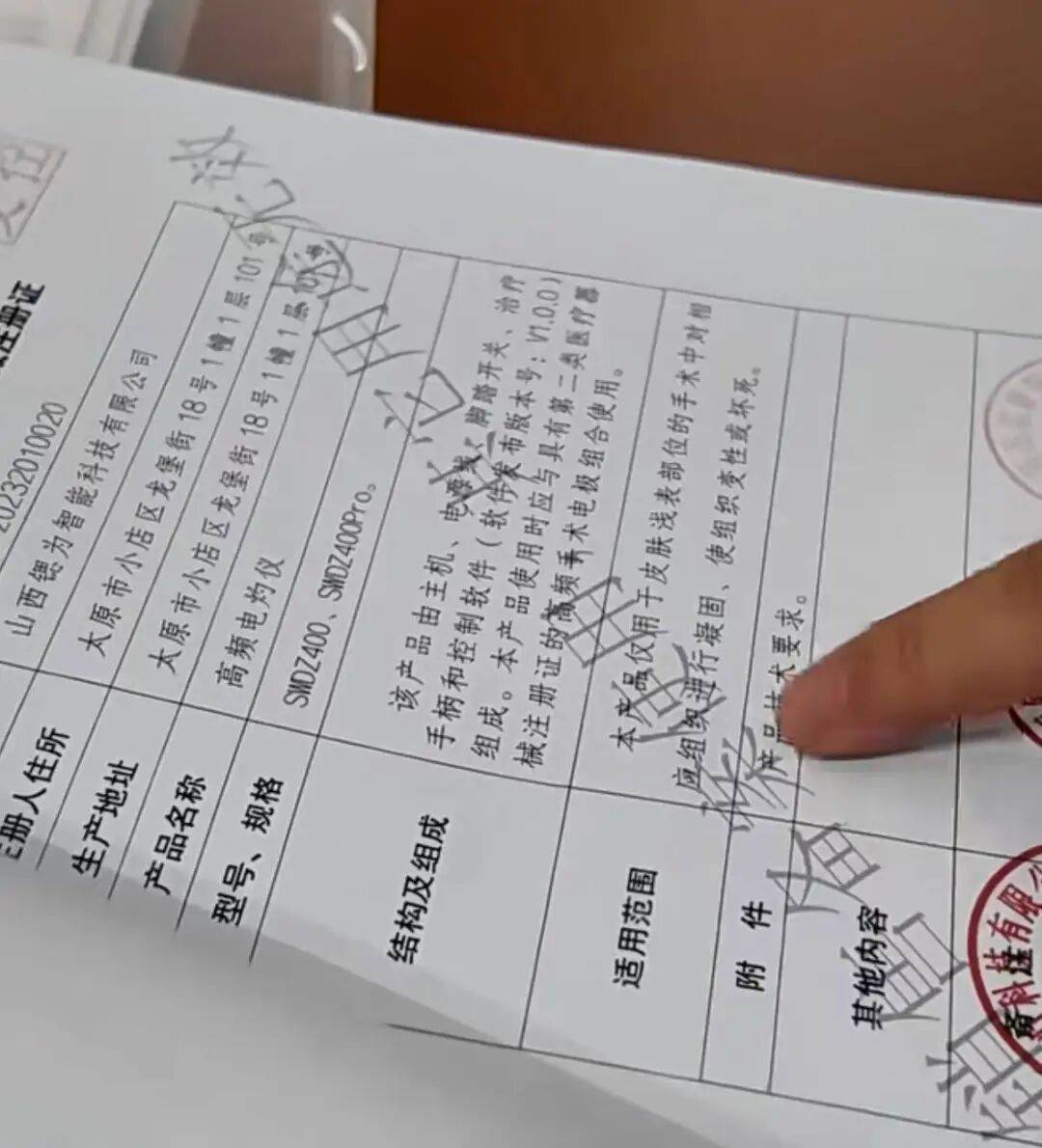

“真身”的讨论引发了广泛关注,许多消费者惊讶地发现,这些听着“高大上”的项目,在官方的医疗器械注册证上,竟然对应着“超声治疗仪”、“高频电灼仪”等截然不同的名字,生产厂家分别为方舟(山西)医疗科技有限公司、山西锶为智能科技有限公司。这一发现让不少人心生疑虑,担心名称对不上是否意味着项目本身不正规,或是在信息透明度上有所欠缺。

实则

,

这种困惑背后,触及了医美行业一个普遍的现象:

医疗器械严谨的“身份证名字”与市场推广时使用的“商业昵称”之间,存在着一道认知的鸿沟。理解这道鸿沟,正是消费者拨开营销迷雾、看清医美本质的关键。

专业人士介绍表示

,

面对这种情况,

作为消费者,我们关注的焦点不仅是名称是否完全一致,更重要的是设备是否源自正规生产厂家、是否具备国家批准的医疗器械注册证、操作医生是否拥有相应的专业资质,以及机构是否已经全面、如实地告知了治疗的真实风险与合理的预期效果。厘清这些要点,能帮助我们在追求美丽的过程中,做出更为审慎和安心的选择。

从

“超声炮”到“超声治疗仪”:名称差异背后的认知鸿沟

作为求美者,无论是在社交媒体还是走进任何一家医美机构,我们都会听到诸如

“超声炮”、“黄金微针”这样的营销名称。这些名称通俗易记,富有科技感,很容易让人产生信任。当发现这些名称与官方注册名称不一致时,内心的疑虑可想而知:这会不会是商家在故意隐瞒什么?

业内人士介绍表示

,

这种现象可以理解为专业领域与大众认知之间的自然差异。

医疗器械的注册名称需要严格遵循专业命名规范,准确描述产品的技术原理和医疗用途。比如“超声治疗仪”,明确指出了该设备使用的是超声波技术,属于治疗类仪器。而“超声炮”这个市场名称,则更注重传达该设备的作用效果和科技感,便于消费者理解和记忆。

这种情况不仅存在于医美领域,在整个医疗行业都相当普遍。消费者熟悉的

“玻尿酸”在注册证上的名称通常是“含利多卡因注射用交联透明质酸钠凝胶”;“热玛吉”的注册名称为“射频治疗仪”。在药品领域,我们熟知的“白加黑”正式注册名称为“氨麻苯美片”。这种命名差异本质上是为了平衡专业准确性和市场传播的需要。

从国际监管经验来看,美国

FDA

对医疗器械的监管也存在类似情况。例如,热玛吉等产品在

FDA

的注册分类中可能被归为“电流切割或凝固组织的设备”,这与它们市场推广中使用的名称明显不同。这种监管命名方式侧重于产品的技术原理和风险等级,而非市场营销考量。

要理解这种差异,消费者可以类比日常生活中熟悉的例子:我们日常称为

“食盐”的物质,在化学上被称为“氯化钠”;普通的水,其化学名称是“一氧化二氢”。专业命名侧重于准确描述物质的化学成分和特性,而日常用语则注重便捷和交流效率。这种差异是专业领域与日常生活认知之间的自然区隔。

从法律角度看,北京市纵横律师事务所律师付星利指出,医疗美容器械产品的注册证产品名称与市场营销时使用的名称不一致是否为法律所禁止,关键在于该具体行为是否构成

“

虚假宣传

”

或

“

引人误解的商业宣传

”。

付星利

表示,如果存在夸大产品疗效,隐瞒产品属性,推广中完全隐去注册证名称,使消费者无法将市场名称与官方注册信息对应,则为法律所禁止。

对于消费者来说,在选择医美机构提供的

“超声炮”、“热玛吉”和“黄金微针”等项目时,重点应关注产品是否来自正规厂家、是否获得医疗器械注册证,以及使用机构是否具备相应资质。消费者可以主动要求查看产品的医疗器械注册证,核对产品信息,了解设备的真实功能和适用范围。同时,正规医美机构通常会在宣传材料中明确标注产品的注册名称和注册号,消费者可以通过国家药品监督管理局网站查询核实这些信息。

注册证上的

“适应症”:专业术语背后的临床实践逻辑

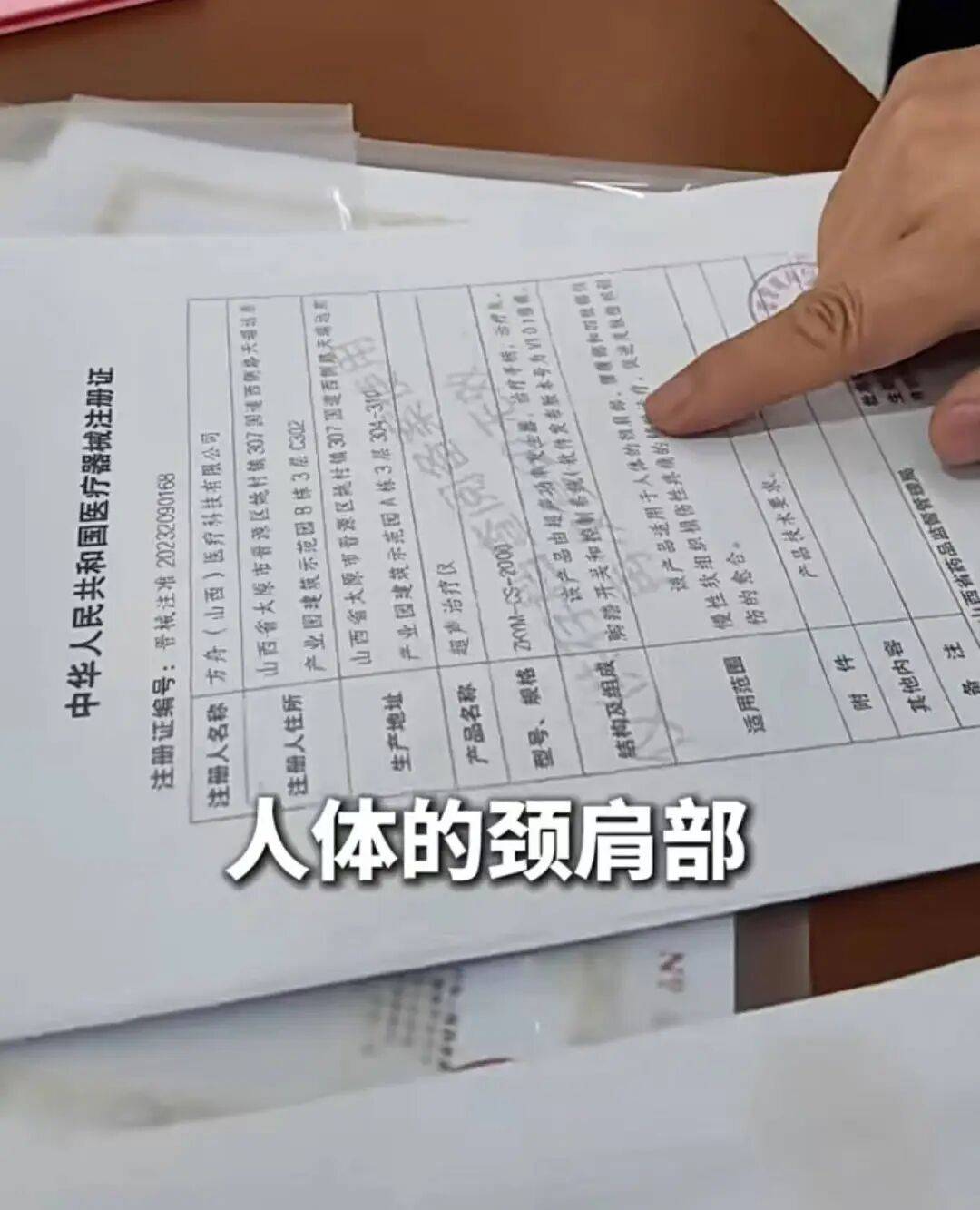

医美器械注册证上那些晦涩难懂的专业术语,常常成为消费者困惑的源头。例如,

“超声治疗仪”的适应症描述为“适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的辅助治疗”,而“高频电灼仪”则是“用于皮肤浅表部位的手术中对相应组织进行凝固、使组织变性或坏死”。这些表述与我们通常理解的医美效果似乎相去甚远。

要理解这种差异,消费者需要了解医疗器械注册的监管逻辑。

注册证上的适应症描述,主要是从医学原理层面界定设备的作用机制和安全性范围。这些表述追求的是科学准确性和法律严谨性,而非市场传播效果。

就像药物说明书中会详细描述其分子作用机制一样,医疗器械的注册信息也需要准确说明其技术原理。这种严谨的表述方式,是医疗产品安全性和有效性评估的基础。

实际上,

大多数能量类医美设备都是通过精确控制的热效应或机械效应,促使皮肤组织产生自然的修复和再生反应。注册证上

“使组织变性或坏死”这类表述,描述的是设备在微观层面对组织产生的生物学效应,而非治疗的最终美容效果。这种效应在精确控制下,恰恰能够激发皮肤自身的修复机制,达到紧致肌肤、改善肤质的美容效果。这就像运动健身时,适量的肌肉微损伤能够刺激肌肉生长和力量增强一样,是一种通过可控的刺激激发机体自然修复的过程。

从医学实践来看,许多医美设备的临床应用已经积累了大量的实践证据和专家共识。

以微针点阵射频(即通常所说的

“黄金微针”)为例,专业医学期刊发布的专家共识指出,该技术在面部年轻化、痤疮瘢痕、毛孔粗大等方面具有明确疗效。这些临床应用虽然可能没有逐一列在注册证的适应症中,但已经得到专业医学界的广泛认可。这种临床实践与注册描述之间的差异,反映了医疗技术发展的动态特性——临床实践往往先于注册文件的更新。

作为消费者,该如何理性看待这种情况?首先,需要理解医美本质上属于医疗行为,存在一定的专业门槛。注册证上的专业表述与市场宣传之间的差异,某种程度上反映了医疗专业性与大众认知之间的天然距离。

那些对技术原理的客观表述或许让普通消费者觉得有些

“恐慌”,但不宜过分放大这种对专业术语的“不安感”。

其次,应该更加关注机构是否如实告知了治疗的可能风险和预期效果,而非仅仅关注注册证上的文字表述。

在选择医美项目时,可以从多个角度进行综合评估:该技术在市场上的应用历史有多长,是否有充分的临床研究支持,操作医生是否接受过专业培训,机构是否能够提供真实的效果案例。这些因素往往比注册证上的文字表述更能反映治疗的安全性和有效性。同时,消费者可以通过查阅专业文献、咨询多位专业医生等方式,增强对所选医美项目的全面了解。

面对医美领域客观存在的信息不对称,消费者需要的是理性认知和审慎选择。监管部门的检查监督,本质上是为了推动行业更加规范透明,这种监管的持续完善最终受益的是每一个消费者。通过增强对医美设备技术原理和监管逻辑的理解,消费者能够更加从容地应对医美决策,在追求美丽的道路上走得更加安心与自信。