原创 志愿军没有入朝前,朝鲜人民军被打得有多惨?老兵的回答让人心酸

“那一年,我们被紧急调往安东,所有人都开始学习朝鲜语。没多久,我们跨过了鸭绿江。刚一上岸,就有一群小孩子跑过来,他们全都穿着军装。”

如今在上海某条寻常小巷里生活的一位九十多岁老人,回忆起自己第一次踏上朝鲜战场的情景,仍旧历历在目。那是他记忆深处最深刻的印象,几十年过去,依然清晰如昨。

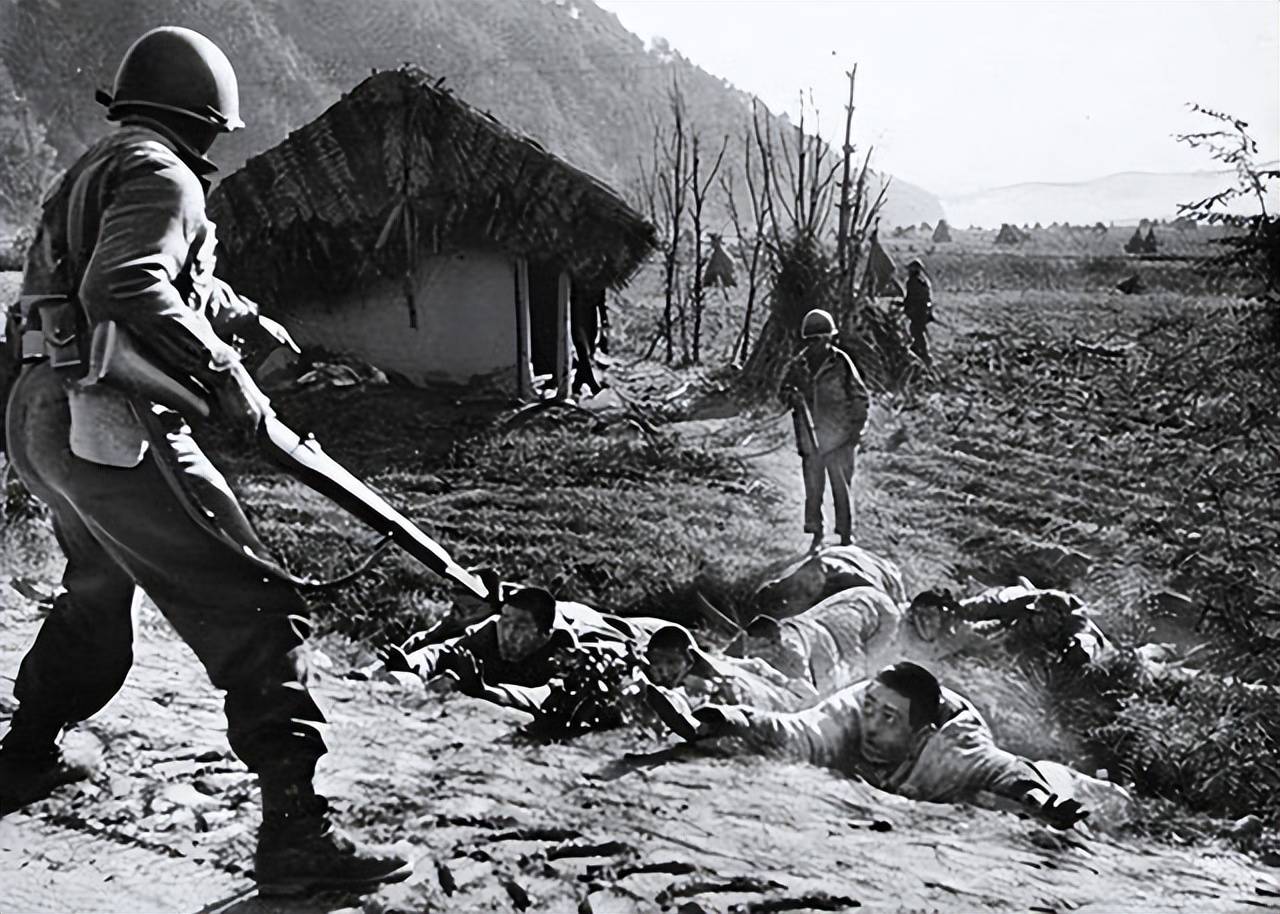

在此后的日子里,他和战友们与朝鲜人民军并肩作战,逐渐走进了战场,也走进了朝鲜人民的生活。相比那些被迫参战的“娃娃兵”,真正让人心酸的,是朝鲜人民军在血与火中,与美韩联军昼夜厮杀时所展现出的惨烈与悲壮,往往让人不忍直视。

战争的根源

1948年,朝鲜半岛以三八线为界被硬生生切成两半。北边建立了以平壤为中心的国家,南边则在汉城成立了另一套政权。表面上风平浪静,但暗潮汹涌,南北双方都在酝酿攻势,想要用战争完成统一。

1950年6月25日凌晨,朝鲜方面率先发动进攻。之所以敢“先下手”,是因为当时他们的军力确实远超韩国。朝鲜人民军总兵力近20万,拥有150多辆苏制T34坦克、600门火炮、180架飞机和100多架战斗机;而韩国军队总兵力不足10万,几乎没有成建制的炮兵、空军,更没有坦克与重型轰炸机,装备远远落后。

双方实力对比悬殊,战斗一打响,朝鲜人民军就势如破竹。仅三天,便攻占了汉城,迫使总统李承晚仓皇逃亡。随后,他们一路南下,不到两个月就占领了九成半岛领土,扬言要把韩国军队“赶进大海”。

釜山危局

到7月底,朝鲜人民军已兵临釜山城下。韩国军队退无可退,只能背水一战。此时的他们虽人数不足,但在美国援助下,士气和装备逐渐有所提升。美军第八集团军也开始介入,釜山防线逐渐成型。

釜山地形复杂,北有群山,西依洛东江,东南临大海,是易守难攻的天然屏障。美韩联军凭借这里构筑环形防御圈,硬生生顶住了朝鲜军队一轮又一轮猛攻。经过两个多月的鏖战,朝鲜人民军虽不断冲锋,却因补给线过长、伤亡惨重,逐渐露出颓势。仅7月,美军战机就摧毁了上千辆车辆、数百座桥梁,使得朝鲜士兵常常一日仅能吃上一顿饭,体力不支。

反观釜山,美韩物资源源不断运来,兵力也逐渐扩充至14万。此消彼长,朝鲜军队攻势逐渐减弱。

仁川登陆与全面逆转

1950年9月15日,美军在麦克阿瑟指挥下发动仁川登陆。七万大军成功夺回仁川,直接切断了朝鲜军的后勤补给。紧接着,汉城再度陷落。消息传到前线,朝鲜军队军心动摇,陷入腹背受敌的困境。

原本锐不可当的八万大军,最终在美军凝固汽油弹和空袭的疯狂打击下伤亡惨重。撤退回三八线时,只剩下三万人,其余要么被俘,要么战死,要么流散山林成为游击队。朝鲜人民军的南下攻势就此功亏一篑。

中国的抉择

随着战火逼近鸭绿江,美国飞机频频轰炸边境,中国已无法坐视。毛主席深知“唇亡齿寒”的道理,尽管新中国刚成立一年,百废待兴,仍毅然决定出兵。

当时的朝鲜军队已疲惫不堪,甚至征召了十二三岁的少年兵上阵。彭德怀曾与这些孩子合影,阳光照在他们稚嫩的脸庞上,却让人心酸无比。

战后回忆录中,许多美国老兵坦言,他们常常被梦魇缠绕:梦中出现的,是那些还未长大的娃娃兵在枪火中倒下的场景。

抗美援朝的胜利

1951年10月25日,首批26万中国人民志愿军雄赳赳跨过鸭绿江,加入战斗。两年后,1953年7月,历经艰苦卓绝的浴血奋战,中朝军队最终赢得了抗美援朝的胜利,将敌人赶回三八线。

这一场战争付出了极为惨烈的代价——中朝两国共有63万余人伤亡。但正是这些志愿军战士和朝鲜人民,用血肉之躯挡住了侵略的炮火,守护了中朝的安宁与尊严。

那位老人说,每当他回忆起当年,眼前仿佛又浮现出鸭绿江边,成群身着军装的小孩子。他们的身影,既稚嫩又悲壮,永远刻在了他的记忆里。