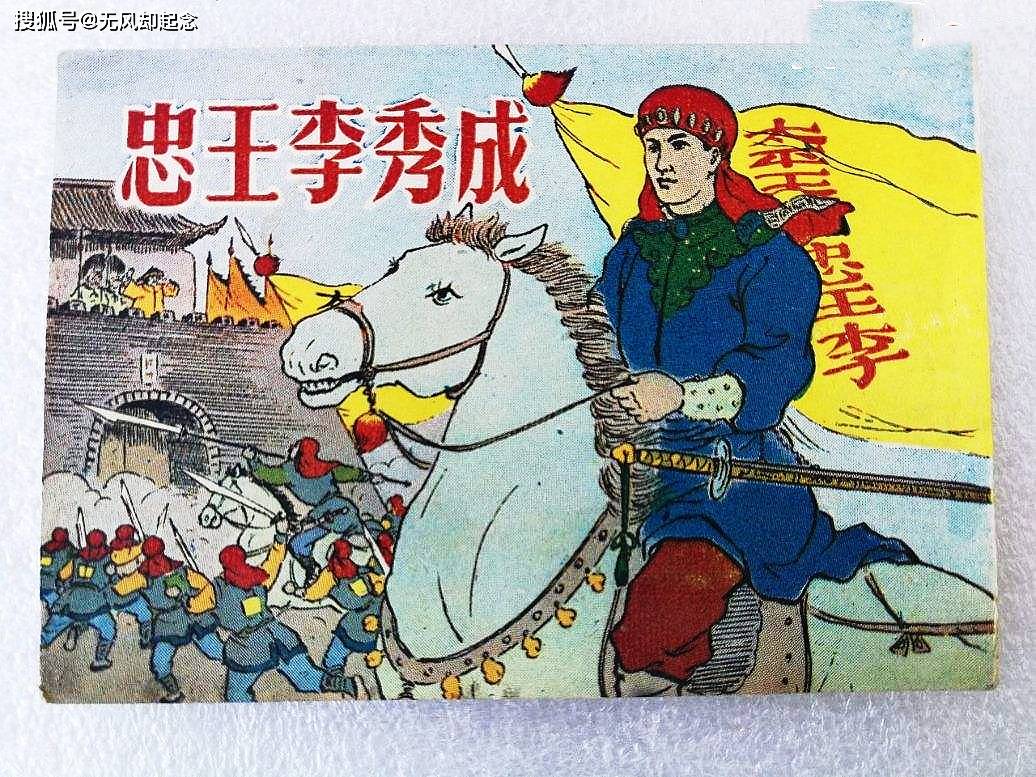

原创 雨花台决战时,20万太平军对阵2万湘军,为何人多反而输得更惨?

1862年的秋天,南京城外雨花台一带,秋雨连绵不绝,泥水没过脚踝。李秀成勒马立在坡上,远远望着对面湘军营寨里升起的炊烟,眉头深锁。

他身后是一望无际的太平军营地,士兵们正啃着夹杂砂粒的粗粮饼,许多人脚上的草鞋早已破烂不堪,露出冻得通红的脚趾。

彼时,太平天国忠王李秀成麾下二十万大军浩浩荡荡,声势震天,却始终无法突破湘军的铜墙铁壁。此时,他心中只有一个疑问:面对区区两万湘军,为何迟迟攻不下来?

李秀成此战肩负着重任。洪秀全在天京宫殿中下了死命令,四十天内必须拔除湘军雨花台大营。若不能奏效,李秀成便需回京请罪。看似是督战,其实更像是一纸催命符。

太平军的人数占优,但真正能打仗的不到一半。大量新兵是从江浙乡间匆匆征来的农夫,手里握的还是锄头、木棍。许多残部散兵临时拼凑,军纪松散,衣甲不整;更有不少地方势力带来的杂牌军,表面听命,实则各怀心思。李秀成心里明白,这支军队人虽多,却缺乏凝聚力。

反观湘军,人数虽少,但营寨却筑得固若金汤。曾国藩之弟曾国荃性情刚烈,行事谨慎。他倚仗长江水道为后援,把大营修得四四方方,外围是高筑的土墙,下挖深壕,壕沟里布满削尖木桩。四角炮台上,架着从洋商购入的开花炮,黑洞洞的炮口随时待命。营地与江面上的水师呼应,每隔半个时辰,炮台都会放一声礼炮,示意粮船来往平安。小火轮牵引着满载粮草的船只川流不息,供给不断,这才是湘军真正的倚仗。

十月初十,黎明时分,螺号吹响。太平军二十万人马呼啸而动,喊杀声震撼山野。云梯、盾牌层层推进,黑压压的人群涌向湘军营垒。然而,湘军的开花炮随即咆哮,炸裂的人群血肉横飞,喊声骤然被撕裂。最前列的攻城手一批批倒下,连云梯都没能靠近城垣。

望楼上,曾国荃光着膀子,大刀在手,声嘶力竭地大喊着骂阵。他的脸颊被敌箭擦伤,鲜血直流,却反倒激得他怒火更盛。他把大刀狠狠一剁,声如雷震:“有胆的上来,老子在这儿!”士兵们见此,斗志更高,人人拼死守垒。

李秀成在后阵气急如焚,却无可奈何。他清楚湘军的优势:这些兵大多是湖南乡民,亲族相连,感情紧密。湘军发饷充足,士兵们顿顿有肉,兵器装备精良。鸟枪、抬枪是新制,甚至连斧头都锋利无比。而太平军这边,粮食匮乏,士兵多以粗米充饥,火炮陈旧,炮管常常炸裂。对比之下,差距显而易见。

激战持续数日,太平军伤亡惨重,却未能撼动湘军营垒。李秀成尝试夜袭,挑选两千精锐老兵潜至壕沟,欲借夜色攀登土墙。不料沟底早埋伏暗哨,火把骤亮,枪声骤起,两千人几乎全军覆没。血光照红壕沟,李秀成闻讯后长叹,深知湘军准备周密,根本无隙可乘。

他也曾设想以断粮困敌。若能切断湘军水道,不出一月,曾国荃必陷饥困。然而太平军缺乏船只,唯一几条战船早已破败。三百小船勉力突袭,结果被小火轮撞沉大半,残余溃散。此后,太平军再不敢轻易碰湘军水师。

雪上加霜的是局势恶化。上海一带,李鸿章的淮军节节胜利,正向苏南逼近。浙江战场,左宗棠的楚军锋芒毕露,杭州岌岌可危。北方绿营趁机扰乱后路。各路消息接连送到军帐,满纸皆是败报。诸侯陈坤书本率三万兵助战,闻听常州被清军围困,竟弃营撤回,令李秀成怒不可遏。

粮食愈加紧张,军心随之动摇。营中已由一日两餐减为一餐,甚至连糠饼都难分。夜里巡营,李秀成见一少年兵正把半块发霉的窝头留给伤兵。那伤兵腿被炮弹炸断,伤口溃烂,仍紧抓弟兄的手不肯撒开。少年见李秀成递来干粮,泣下跪地,哽声说道:“殿下,让我们再冲一次,死也要死在阵地上!”那一刻,李秀成心头沉重如石。

第四十四天,秋雨依旧。太平军已再无力发动进攻。二十万大军,折损近半,余者饥疲交加,刀枪难举。远处江面上,湘军粮船依旧稳稳卸货,营寨里或许正飘来热汤的香气。

天京又派使者至营,黄绸诏书责令李秀成回京请罪。李秀成默然,他心里明白,此役已败,败得彻底。非战士不勇,而是大势已去。

收拾残局时,一位老兵拄着断枪上前问:“殿下,还打不打?”李秀成望向天京城的方向,宫殿在雨雾中隐隐可见。他沉默片刻,只抬手示意撤往苏南。一路上,士兵饥饿疲惫,许多人行至半途便倒地不起。

自此,太平军元气大伤,再无能力组织大规模进攻。李秀成心中清楚,太平天国的命运已走到尽头。湘军虽不足两万,却凭借牢固的营垒、源源不断的补给和稳固的后方,最终立于不败。太平军二十万人,看似声势浩大,却因缺乏粮草、器械落后、诸侯离心,实则如同空壳。

夜深人静时,李秀成偶尔会忆起当年初入太平军之时,那时人人憧憬一个平等的新天地。然而十余年血火,梦想却渐渐破碎。雨花台的惨败,就像一盆冷水浇灭了最后的希望。

这场“二十万对两万”的战役,表面是兵力悬差,实则是补给、军心、指挥与组织的差距。历史的答案,已写在雨花台的血与泥泞之中。