原创 特朗普现在火气很大,对莫迪撂下一句狠话,关键时刻,印度承诺对美零关税,为时已晚!

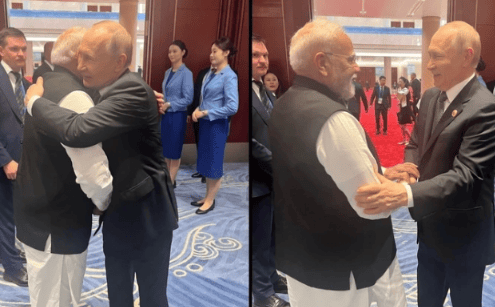

9月天津的上合峰会,现场气氛有点微妙。全球都盯着中俄印三国领导人笑着合影时,万里之外的美国社交平台先炸了——特朗普又开炮了,这次靶子是莫迪和印度。他在“真实社交”上反复说,印度想对美国搞零关税,可“为时已晚”,字里行间全是火气。有意思的是,这时候印度刚跟中俄领导人谈完,莫迪在上合峰会上风头正劲,跟普京的亲近互动全是国际媒体的头条。特朗普这反应,几乎是莫迪刚“刷完存在感”就炸了。

关税就是个表面由头。特朗普一放出“50%关税”的话,直接把印度对美出口的部分商品税率翻了倍,纺织、珠宝这些靠大量人力的行业首当其冲。要知道,美国可是印度最大的出口市场,这一刀下去,印度相关行业立马就得受重伤。但特朗普也留了手,电子、制药这些行业暂时没事,苹果在印度的大工厂投资也没受影响——他的心思很明显:只要是能威胁美国制造业就业的领域,就往死里打;能帮美国供应链的,就先留着。

这操作,既为了拉选票,也是谈判的筹码。细心的人可能记得,今年6月上合防长会议时,印度还因为克什米尔的事跟巴基斯坦吵得不可开交,连联合声明都黄了。可这次天津峰会,印度居然没唱反调,顺顺利利签了“天津宣言”,还专门发文感谢中方。这种转变,肯定不是一时兴起。说白了,莫迪在关键时候选了站中俄这边,这才是让特朗普真正“破防”的原因。

特朗普的火气,看着是冲“关税”来的,其实是美印战略落空后的发泄。这些年美国一直想把印度拉进“印太战略”,让它当遏制中国的关键棋子。可印度倒好,一边拿美国的好处,一边跟中俄走得越来越近——在特朗普眼里,这就是“吃里扒外”。他没法接受印度“两边下注”,更咽不下莫迪“见风使舵”这口气。

更讽刺的是,特朗普本来想拿关税当大棒逼印度妥协,没想到印度反而更硬气了。印度不是没给台阶,主动提出对美零关税,可特朗普直接怼回去“为时已晚”。这话听着挺“强势”,其实满是不甘心。现在印度啥时候降税、白宫想不想重新谈,连彭博社都只说“没消息”,但局面很清楚:美印已经进入“谁都不服谁”的新阶段。

可问题是,印度真会被这根“大棒”吓住吗?莫迪政府的态度很明确:既不屈服,也不装软。印度工商部长戈亚尔直接说,印度要做的是开拓新市场,不会被美国拿捏。印度手里有两张牌:一是自己的市场,二是地缘位置。只要印度外交不短视,全球大国都得拉拢它。美国现在失去印度市场,短期看是“惩罚”,长远看其实是自己吃亏。

再看莫迪的应对,简直是“边吵边谈”的典范。一方面跟中俄深化合作,公开秀“团结一致”;一方面又在贸易问题上跟美国讨价还价。其实美印俩都精明:美国不想彻底丢了印度,印度也不想跟美国闹掰。可只要特朗普还在“放狠话”,莫迪就会继续“秀独立”,俩人的关系大概率会在对抗和妥协之间来回折腾。

其实美印“蜜月期”结束,也不是偶然。早在特朗普第一次执政时,两国确实因为都担心中国,走得特别近。可一旦涉及实际利益分配,比如关税、能源、买军事装备,印度从来都是精算到底。美国想让印度完全站队,印度偏要两边捞好处。跟日韩、澳大利亚这些“听话”的盟友比,印度的“自主外交”确实够硬气。

现在美媒、印媒,还有彭博社、路透社,都在报莫迪跟中俄走近、特朗普“怒不可遏”的事。可美国驻印大使馆还在社交媒体上“自嗨”,说美印关系“继续攀新高”——这跟白宫高层的“关税大棒”比起来,简直是笑话。嘴上喊着“朋友”,手里举着“板斧”,这种外交戏码早就被看穿了。

还有个点得警惕:特朗普政府内部对印度的批评越来越多。白宫贸易顾问纳瓦罗公开骂印度把俄罗斯石油转卖给欧洲,甚至把印度叫“克里姆林宫的洗衣店”。这话不光是羞辱印度,也是对外放信号:美国不再纵容印度了。可纳瓦罗这些人忘了,印度的精英早就学会在夹缝里生存,就算被贴这种标签,也绝不会轻易交出谈判筹码。

国际关系里,从来没有永远的朋友,只有永远的利益。莫迪这次在上合峰会上的高调表现,就是个明确信号:印度要的是最大化自己的国家利益,不是当谁的“小弟”。特朗普的狠话和关税,或许能吓住一些国家,但绝对吓不住印度。反而美国得好好想想,怎么在全球博弈里找到真朋友,而不是总想着挥大棒。