原创 1946年6000多解放军被3万多国军包围,一地主:我一人可退数万军

创始人

2025-08-25 18:37:21

0次

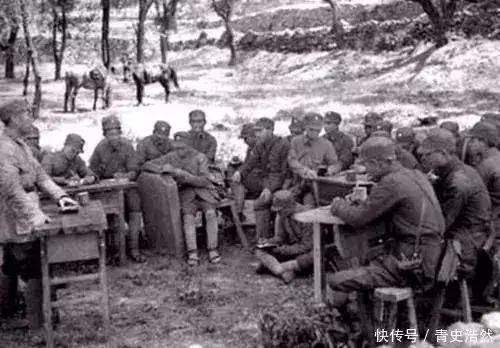

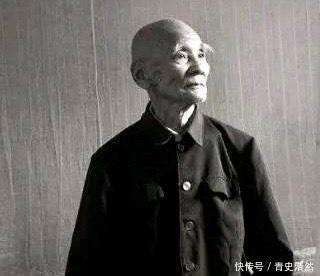

1946年晚期,蒋介石为了实现其个人政治野心,调动30万大军对中原解放区发起猛烈进攻,而此时我军中原解放军的力量仅有区区6万。面对如此悬殊的力量对比,我军中的鄂东第二旅士兵们为了牵制敌人的火力,并争取时间让主力部队得以撤退,他们以6000余人的人数被敌人所包围,这个敌方军队人数多达3万之多,形势急转直下,令人心焦。我军对于即将到来的生死关头已做好了拼死决战的准备。然而,在这场艰难困境中,局势出现了意想不到的转机——一位地方地主显现出非凡的胆略,他轻松自在地宣称自己能够让成千上万的敌军退却。这个地主便是胡之杰,他的豪言壮语背后,藏着一段历史传奇。

上一篇:当区块链遇上商品溯源

相关内容

热门资讯

德林控股(01709.HK):...

德林控股(01709.HK)发布公告,于2026年1月1日至2026年1月31日期间,比特币总产量为...

ZFX山海证券:即时满足感正蚕...

来源:市场资讯 2月2日,在过去的一个月中,尽管黄金价格上涨超过12%,标普500指数也稳步走高,比...

活久见!黄金30日波动率升至4...

黄金市场正经历2008年金融危机以来最剧烈的价格波动,其波动率已超越素以波动著称的比特币,凸显这一传...

又一黄金平台突发兑付异常,多位...

北京时间2月2日早间,现货黄金、白银跳水,现货白银盘初一度大跌超7%,现货黄金一度大跌近4%,截至发...

“南下避寒,北上追雪” 山航加...

央广网济南2月2日消息(记者唐磊)2月2日,2026年春运启动,山东航空投入130架客运飞机运力,新...

樱花黄金吊坠:永不过时的优雅信...

黄金首饰的魅力永恒 在这个快节奏的时代,黄金首饰依然保持着它独特的魅力。不同于其他材质的饰品,黄金...

天津银行“黄金特色网点”正式亮...

日前,天津银行第一中心支行祥生支行(以下简称“祥生支行”)顺利完成专业化升级改造,以“黄金特色网点”...

MIT与ETH Zurich团...

MIT、Improbable AILab与ETH Zurich的研究团队在2025年1月发表了一项关...

多平台下架基金实时估值、加仓榜

新京报贝壳财经讯(记者潘亦纯)2月2日,贝壳财经记者注意到,自监管“重拳”出击后,一些平台已官宣下架...

中信证券携手东方汇理银行 助力...

近日,中信证券与东方汇理银行正式完成 ISDA 框架下非集中清算衍生品交易初始保证金信用支持协议签署...