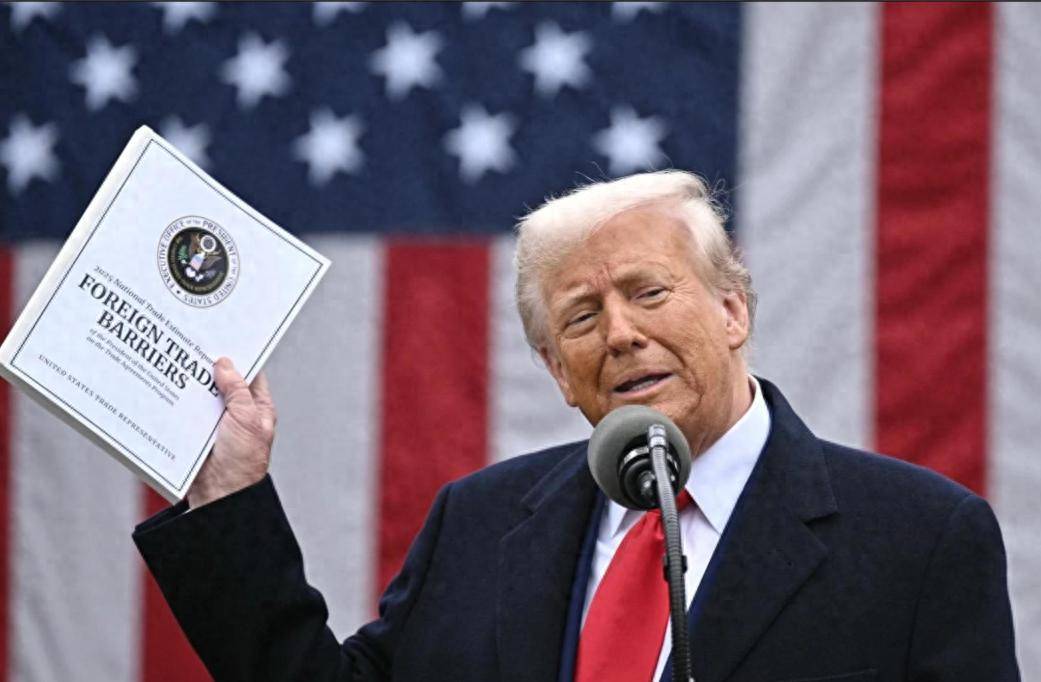

特朗普签署行政令!确认新关税

文︱陆弃

当地时间7月31日,特朗普签署新行政令,宣布对全球数十个国家和地区征收“对等关税”。这一纸令下,税率从10%至41%不等,全面覆盖从中东战区到东南亚制造基地,从西欧传统盟友到美洲邻国。与其说这是一份税率清单,不如说是特朗普政府对全世界的“经济敌我划分图”。美国经济民族主义不再遮掩外交辞令的外衣,而是裸奔在国际贸易法则之上,强行重塑“美国优先”的新秩序。

特朗普的逻辑一如既往:谁伤害了美国制造业,谁就要为此付出代价。 谁从美国市场赚走太多利润,谁就要补齐“对等”账单。从关税设定结构来看,这份行政令并未遵循产业类别的成本—价值链模型,而是几乎赤裸裸地按政治姿态排序。叙利亚、缅甸、老挝这样的高风险国家被处以41%、40%的税率,是可预见的政治宣泄;但像瑞士这种金融中立国被征收39%,印度、越南等美国在亚太战略布局中的关键节点也被征收高额税率,就明显是要杀鸡儆猴,敲打那些“吃美国饭,不听美国话”的对象。

最具震撼的是对加拿大的再度下狠手。 就在同一天,特朗普签署命令,将对加拿大商品的税率从25%提高至35%。这不是关税,这是信号弹。它意味着,连北美自贸体系内部的盟友关系,也无法在特朗普的对等逻辑中获得豁免权。如果加拿大都要挨刀,其他国家能否幸免,只看特朗普是否认为你“足够顺从”。

对于欧盟国家,美国则施以温柔的铁拳。行政令明确指出,凡关税低于15%的欧盟商品必须“补齐”,但高于15%的商品则维持现状。这其实不是优惠条款,而是施压信号。 特朗普借此向布鲁塞尔传达信息:你可以自主调高对美关税,但准备好付出代价。否则,美方将毫不犹豫地进行反向补征。这种典型的“条件豁免制”已经不是市场竞争规则,而是一种极具压迫感的外交勒索。

更具破坏性的,是所谓“转运税”与“原产地规则”的捆绑组合。 凡试图通过第三国绕开美国关税的商品,一律加征40%的“转运税”,并将以未来出台的新原产地认定机制严查逃税行为。这一条款直接击穿了全球供应链的安全边界。在特朗普眼中,世界不是扁平的,而是敌对的。他不相信全球产业互联,只相信关税隔离下的单边安全。

这种近乎原教旨主义的贸易民族主义,对于全球经济的连锁效应将是致命的。 2025年是世界刚刚走出高通胀、高利率泥潭的关键恢复期,而特朗普此举无异于向世界经济复苏的引擎里塞进了一把铁屑。制造业信心将迅速下滑,供应链企业将加速重新评估对美出口的可持续性,跨国公司将被迫承担政治风险带来的额外成本。这是一场人为制造的震荡,不是“被动防御”,而是“主动进攻”。

而特朗普之所以能这么做,原因也很清楚——他确信世界会忍气吞声。在他看来,全球无论如何骂美国“霸凌主义”,最终还得靠近美国市场这个最大蛋糕。即使是关税重压下的印度、越南,也难以短期内放弃对美出口依赖。欧盟嘴上不满,动作迟缓;加拿大怒火中烧,却难以脱钩;日本、韩国、以色列等盟友只好默默承受。这种对全球惯性屈服的精准预判,正是特朗普政策背后的冷酷算计。

然而,代价不会消失,只是被推迟。中长期来看,这一轮关税战极可能反噬美国自身。 高企的进口税将在数月内传导至终端消费,尤其是在劳动力成本高企、制造业产能尚未复苏的美国市场。普通消费者将用钱包为“政治征税”买单,中小企业将因零部件成本上升而利润骤减。更严重的是,全球信任体系的崩塌,将促使越来越多国家加速去美元化、构建区域结算机制、推进本币支付和本地供应链重组。

特朗普无疑在打破旧秩序,但他是否真有能力建立新秩序,仍是未知。 对许多国家来说,这份“对等关税清单”更像是一份最后通牒:是继续被动接受美国的单边规则,还是联手启动一场全球贸易去中心化的战略反击。各国政府、央行、企业、民众都已经感受到,一个不可预测、不可协商、不可豁免的“特朗普时代”又一次降临了。而这一次,他不再用推特来宣告政策变化,而是直接用行政令和关税数字,改变世界。