罗志恒:关税战如何影响中国物价——表现、展望及应对

罗志恒、马家进、孟之绪(罗志恒系粤开证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事)

摘要

物价低位运行已成为当前中国经济中亟待解决的问题,核心原因是国内有效需求不足。然而,今年以来特朗普向全球发起关税战,这一重大外部冲击进一步加大了中国国内物价的下行压力。2025年6月PPI同比-3.6%,创2023年8月以来新低,CPI同比也持续在0附近波动。关税战对中国物价有哪些影响?后续将如何演变?要如何应对?本文主要回答以上问题。

一、上半年,关税战对中国物价影响的四点表现

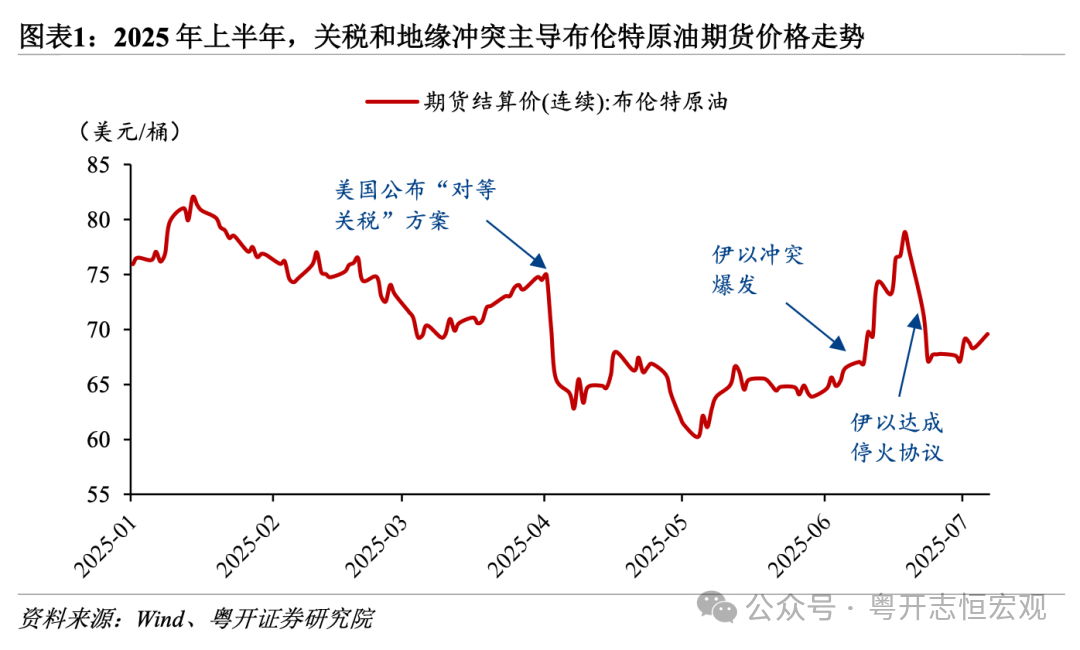

其一,全球经济增长预期放缓,原油等大宗商品价格下跌,带来输入性物价下行压力。4月2日特朗普“对等关税”远超市场预期,布伦特原油期货结算价由74.95美元/桶快速跌至4月8日的62.82美元/桶。2025年4-6月,PPI石油工业分项同比分别为-8.6%、-11.1%和-9.0%,CPI交通工具用燃料分项同比分别为-10.2%、-12.9%和-10.8%,较一季度累计同比的-3%和-2.5%大幅下滑。

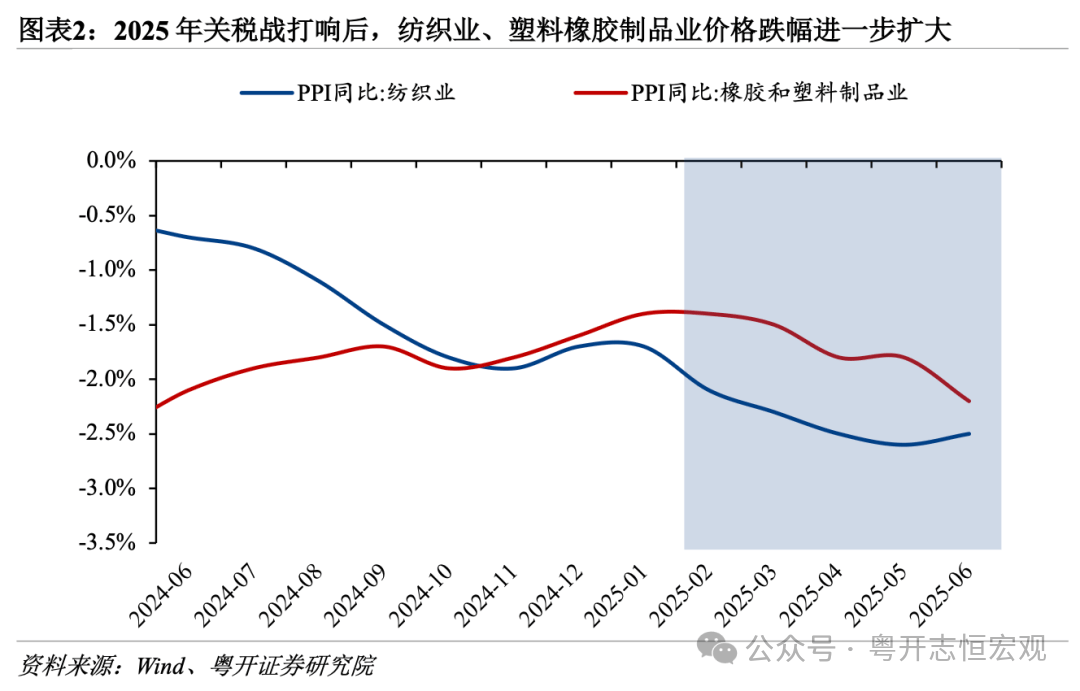

其二,中国对美直接出口回落,对美出口依赖度较高的部分商品价格明显下行。2025年5月,美国自中国大陆直接进口的纺织、衣帽鞋服、家具、玩具的金额同比均减少40%以上,中国相关商品出口价格显著走低,例如美国自中国大陆进口服装的平均单价同比下跌8.3%。外需下滑进一步加剧国内供需失衡,国内价格也出现下跌,2025年6月,PPI构成中纺织业、服装服饰业、家具制造业、玩具制造业分项同比分别为-2.5%、-0.1%、-0.4%、-0.6%。

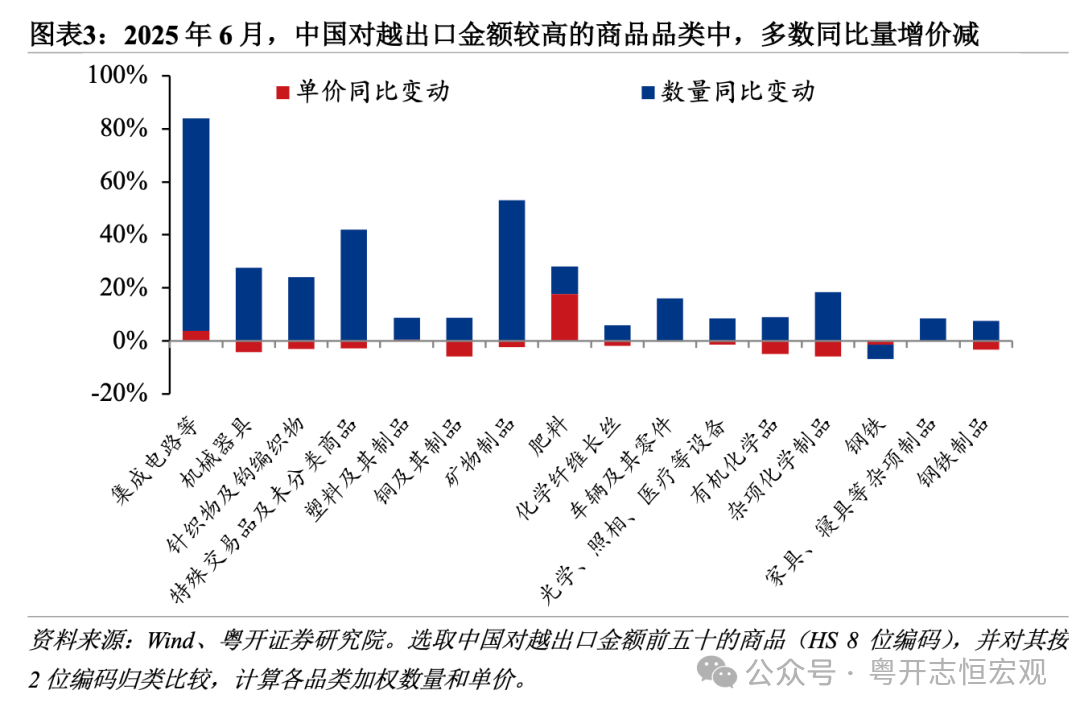

其三,虽然关税暂缓期内“抢出口”和“抢转口”支撑中国总体出口,但部分出口商品仍需降价以承担额外贸易成本。2025年4-6月中国对越南出口金额同比分别增长22.5%、22.0%和23.8%,4-5月美国自越南进口金额同比分别增长47.8%、41.1%。然而,“转出口”模式带来了额外的物流、管理等中间成本,为维持终端市场的价格竞争力,这些成本在一定程度上由中国出口商承担,导致部分转出口商品价格下降。2025年6月,中国对越南出口金额排名前五十的商品(HS 8位编码)中,64%的商品单价同比下跌。其中,上涨商品多为议价能力较强的集成电路等,而机械器具、纺织品、金属、非金属制品等价格明显下跌。

其四,中国对美反制关税虽然可能推高部分进口商品价格,但对国内总体物价水平的影响相对有限。一方面,中国对自美进口的大豆等部分商品的依赖度持续下降,使得关税成本主要由美国出口商承担,对冲了价格上涨的压力。中国进口大豆的订单可以从美国转移至巴西,而美国大豆出口却高度依赖中国市场,这种市场格局使得关税成本更多转向了美方,直接体现为2025年4月中国自美进口大豆的单价同比下降了22.4%,相应地,4-6月中国CPI中与大豆相关的食用油价格同比分别下降1.8%、1.7%和1.8%。另一方面,即使部分商品的进口价格因进口关税而上涨,国内终端需求不足也限制了进口成本向中下游产业及最终消费者的传导。进口商和生产商难以通过提价将关税成本完全转移,“成本传导不畅”削弱了进口关税对整体物价的影响。

二、下半年,中国物价或受关税战的进一步拖累

一是国际大宗商品价格或继续承压,输入性物价下行压力仍存。原油方面,OPEC+增产,下半年供给宽松,而需求受关税政策冲击偏弱,预计国际油价持续低位震荡。除原油外,美国称自8月1日起对铜进口加征50%关税,可能冲击全球铜需求,进而导致国际铜价下跌,对中国物价带来新的输入性下行压力。

二是关税战对中国总体出口的不利影响可能逐步显现,更多商品面临价格下行风险。第一,下半年中国出口或面临下行压力,对出口商品价格的负面影响可能进一步加深。上半年,“抢出口”对冲了关税战对整体出口的负面影响,但出口需求的前置有可能导致下半年商品出口量价下行,对国内价格也有进一步不利影响。第二,出口商品转内销或加剧市场价格竞争。

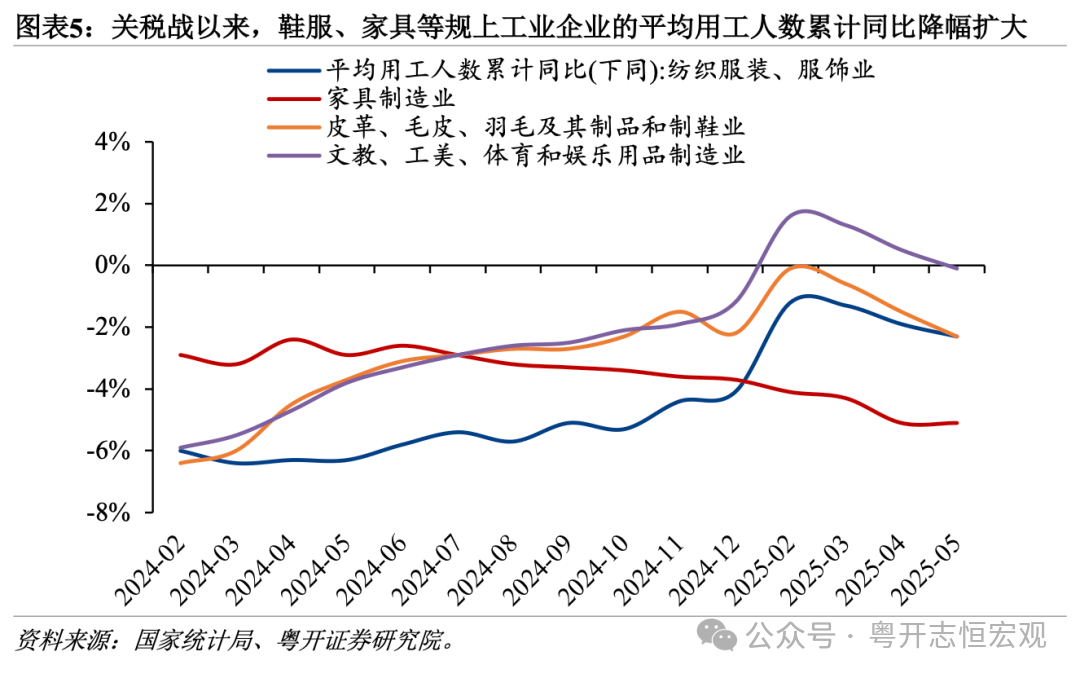

三是部分行业的企业、就业可能受到冲击,延缓国内总需求回升步伐。2025年1-5月,服装服饰、皮毛羽制品和制鞋业、家具制造业的平均用工人数累计同比分别减少2.3%、2.3%、5.1%。

三、积极应对关税冲击,但关键还是扩大国内有效需求

第一,助力外贸企业开拓非美海外市场,稳定企业经营和整体出口形势。

第二,打通优质商品的出口转内销渠道,将消费政策扩围至出口转内销商品,以国内市场承接外需下滑的部分。借助电商平台开辟出口转内销专场,加快转内销商品认证流程,同时加强转内销商品的宣传、品质监管。

第三,及时纾困救助外贸行业,稳企业稳就业。可考虑对因外贸冲击的失业群体按照低保标准给予半年或者一定阶段的直接补贴;积极支持金融机构加大对受损行业的融资支持力度,政府给予适当贴息。

第四,大力推动国内“反内卷”,严控无序低价竞争,避免商品出口受阻后对国内价格的过度冲击。防范出口转内销商品无序降价以抢占市场份额,拖累物价表现;在出口受限的情况下维持新三样等新兴产业价格的相对稳定。

此外,尽管关税冲击是近期物价下行压力加大的重要因素,但解决中国物价低位运行的关键仍在于扩大国内有效需求。建议提振消费的一揽子政策继续加力扩围,针对真正有需求领域扩大有效投资,大力推动房地产市场“止跌回稳”。(详见《》)

风险提示:稳增长政策超预期、特朗普关税政策超预期

目录

一、上半年,关税战对中国物价影响的四点表现

(一)全球经济增长预期放缓,原油等大宗商品价格下跌,带来输入性物价下行压力

(二)中国对美直接出口回落,对美出口依赖度较高的部分商品价格明显下行

(三)虽然关税暂缓期内“抢出口”和“抢转口”支撑中国总体出口,但部分出口商品仍需降价以承担额外贸易成本

(四)中国反制关税可能提高部分商品进口价格,但对国内物价影响总体有限

二、下半年,中国物价或受关税战进一步拖累

(一)国际大宗商品价格或继续承压,输入性物价下行压力仍存

(二)关税战对中国总体出口的不利影响可能逐步显现,更多商品面临价格下行风险

(三)部分行业的企业、就业可能受到冲击,延缓国内总需求回升步伐

三、积极应对关税冲击,但关键还是扩大国内有效需求

正文

一、上半年,关税战对中国物价影响的四点表现

2025年6月PPI同比-3.6%,创2023年8月以来新低,CPI同比也持续在0附近波动。物价持续低位运行,已成为当前我国经济中亟待解决的问题,核心原因是国内有效需求不足。然而,今年以来特朗普向全球发起关税战,这一重大外部冲击也进一步加大了中国国内物价的下行压力,其影响已初步显现。

(一)全球经济增长预期放缓,原油等大宗商品价格下跌,带来输入性物价下行压力

2025年4月初,特朗普公布的“对等关税”远超市场预期,引发全球经济衰退担忧,市场预期原油等大宗商品的需求将显著下滑,导致其价格大幅下跌。

以原油为例,4月2日“对等关税”方案公布后,布伦特原油期货结算价由74.95美元/桶快速跌至4月8日的62.82美元/桶,此后持续在64美元/桶左右的较低水平波动,6月中旬因伊以冲突短暂上涨后又快速跌回低位。

关税战爆发后,市场预期全球经济增长放缓,世界银行、国际货币基金组织等机构下调2025年全球经济增长预期,分别较年初预测值降低0.4、0.5个百分点至2.3%、2.8%。全球原油需求预期同步下滑,国际能源署6月原油市场报告将2025年全球平均石油需求增长预期下调至72万桶/日,较1月预测结果减少31.2%。

国际油价下跌对国内物价的输入性拖累作用明显,石油工业价格和能源消费物价下行,是近期国内物价承压的重要原因之一。我国是原油进口大国,2024年原油对外依存度约为72%。2025年4-6月,PPI石油工业分项同比分别为-8.6%、-11.1%和-9.0%,CPI交通工具用燃料分项同比分别为-10.2%、-12.9%和-10.8%,二者均较一季度累计同比的-3%和-2.5%大幅下滑。

(二)中国对美直接出口回落,对美出口依赖度较高的部分商品价格明显下行

受美国对华大幅加征关税冲击,纺织、家具、玩具等商品对美直接出口大幅下滑,对外对内价格均明显下跌。根据美国国际贸易委员会数据,2025年5月,美国自中国进口的纺织半成品、衣帽鞋服、家具、玩具、塑料橡胶制品等商品金额同比分别减少40.7%、47.3%、46.8%、49.2%、37.3%。

出口订单减少导致出口价格显著走低。一方面可能是间接承担了部分关税成本,以减少对美出口量的下滑幅度;另一方面可能是为了开拓非美市场,降价以维持总体出口的相对稳定,但本质上还是源于这部分商品的附加值较低、可替代性较强,导致出口议价能力较弱。以服装为例,美国国际贸易委员会数据显示,2025年4月和5月,美国自中国大陆进口的服装平均单价同比分别下跌17.4%和8.3%,5月进口平均单价环比下跌2.3%。海关总署数据也能够验证,2025年5月,中国纺织原料及纺织制品的出口结构中,对欧盟出口金额同比增加18.9%,部分对冲了美国出口下滑的影响,全球出口金额同比为0.2%。而代价是出口价格的下行,2025年5月纺织业、服装服饰业的全球出口价格指数同比分别降低5.1%、5.3%。

外需下滑进一步加剧国内供需失衡,导致国内价格下跌。以纺织业、橡胶塑料制品业为例,“芬太尼关税”后价格跌势已有显现,2025年3月,纺织业PPI同比由2月的-2.1%下行至-2.3%,橡胶和塑料制品业PPI由-1.4%降至-1.5%。4月“对等关税”加征后,纺织业、橡胶塑料制品业PPI进一步下跌,6月同比分别为-2.5%、-2.2%。

(三)虽然关税暂缓期内“抢出口”和“抢转口”支撑中国总体出口,但部分出口商品仍需降价以承担额外贸易成本

鉴于特朗普关税政策的高度不确定性,关税暂缓期内中国企业“抢出口”和“抢转口”效应明显。2025年4月美国“对等关税”对多数经济体暂缓90天实施后,中国对越南出口金额持续高增,4-6月同比分别增长22.5%、22.0%、23.8%,美国自越南进口金额同样大幅增长,4-5月同比分别增长47.8%、41.1%。

“转出口”的贸易链条更长,物流和管理等成本均会提高,为保持终端市场商品的竞争力,尤其对于服装、家具、玩具等价格敏感型商品,额外贸易成本主要由上游出口商承担,导致中国转出口商品价格下降。同样以对越出口为例,根据海关总署数据,2025年6月中国对越南出口金额排名前五十的商品(HS 8位编码)中,64%的商品单价同比下跌。将前五十大的商品按HS 2位编码归类,除了集成电路类、化学品等品类以外,机械器具、纺织品、金属和非金属制品等的出口加权单价均较上年同期出现下跌。

(四)中国反制关税可能提高部分商品进口价格,但对国内物价影响总体有限

中国对美实施对等的反制关税措施,维护了国家利益和国际贸易的公平性,但客观上可能提高自美进口商品的价格,进口成本上升可能进一步传导至中下游价格。然而,本轮关税战至今,进口关税上升对中国国内物价的影响总体有限,主要有两方面原因。

一方面,对于从美进口的大豆等部分商品,中国对美进口依赖度不高,使得进口关税成本主要由美国出口商承担,有效对冲了价格上涨的压力。中国大豆进口中,2024年美国大豆进口份额为21.1%,较上一轮中美摩擦的35.2%(2017年)大幅下降,取而代之的是自巴西进口大豆份额提高,2017-2024年,巴西大豆进口份额由52.6%提高至69.0%。2025年3-5月,中国自巴西进口大豆数量月同比增速由-68.5%快速提升至37.4%。而美国大豆出口却高度依赖中国市场,这种市场格局使得关税成本更多地转移至了美方,直接体现为2025年4月中国自美进口大豆的单价同比下降了22.4%,相应地,4-6月中国CPI中与大豆相关的食用油价格同比分别下降1.8%、1.7%和1.8%。

另一方面,即使部分商品的进口价格因进口关税而上涨,国内终端需求不足也限制了进口成本向中下游产业及最终消费者的传导。进口商和生产商难以通过提价将关税成本完全转移,“成本传导不畅”削弱了进口关税对整体物价的影响。以石油气、无环烃等化工原料为例,2024年,我国液化丙烷、饱和无环烃进口中,自美国进口的比重分别为59.6%、98.2%。而且液化丙烷、饱和无环烃等是高性能材料和精细化学品的关键原料,用于汽车轻量化、医疗器材和电子等精密制造领域。然而,汽车、电子设备等终端消费需求韧性不足,2025年6月,PPI汽车制造业、电子设备制造业分项同比分别为-2.2%、-2.3%,成本难以向中下游传导。因此进口关税上升可能挤压中间制造业的利润,而对中下游价格的影响不显著。

二、下半年,中国物价或受关税战进一步拖累

下半年物价走势主要取决于国内大力提振消费、扩大有效投资、综合整治“内卷式”竞争等政策的效果,但关税战等外部冲击的影响仍不容忽视。

(一)国际大宗商品价格或继续承压,输入性物价下行压力仍存

原油方面,预计下半年国际油价随关税消息冲击而波动,总体在低位水平震荡。供给方面,7月5日OPEC+宣布将在8月大幅增产,每日额外供应54.8万桶石油,高于预期的41.1万桶/日,下半年国际原油供给或持续宽松。需求方面,特朗普“对等关税”暂缓期临近,关税的不确定性可能再度冲击全球经济增长和原油需求预期。较为宽松的供需关系将使得国际油价整体在低位运行,对国内石化产业链和能源消费价格的输入性下行压力仍存。

除原油外,铜等大宗商品价格也可能受关税政策冲击,对国内原材料和加工行业价格产生扰动。7月8日,特朗普表示将对所有出口到美国的铜征收50%的新关税,市场预计全球铜需求下滑,国际铜价出现下跌。

(二)关税战对中国总体出口的不利影响可能逐步显现,更多商品面临价格下行风险

第一,下半年中国出口或面临下行压力,对出口型行业价格的负面影响可能进一步加深。其一,“抢出口”可能不具备持续性,随着出口需求前置,下半年整体出口增速或明显回落。上半年面对美国关税政策的不确定性和部分关税暂缓的“窗口期”,海外采购订单需求前置,中国出口表现整体强劲,2025年1-6月,我国累计出口金额同比增长5.9%。其二,关税政策加码可能加大出口型行业的价格下行压力。7月2日,特朗普宣称美越初步达成贸易协定,美国对越南出口的本土商品收取20%关税,对经越南转运商品收取40%关税。若相关协定落地,美国后续可能采用类似的关税政策限制转运。对于我国企业而言,通过海外加工后改变原产地的价值链模式未来可能面临高税率的冲击,拖累半成品、原材料等商品的出口量和价格。

第二,出口商品转内销可能加剧国内供需失衡,加剧“内卷式”竞争。以纺织服装为例,上一轮中美贸易摩擦期间,外贸订单减少叠加后续疫情冲击,国内服装代工厂逐步开拓国内市场,例如通过1688平台的“超级工厂”、拼多多平台的“新品牌计划”等拓展内销渠道。但由于国内服装消费需求韧性不足、工厂直销缺乏品牌溢价等原因,出口转内销服装企业主要依靠低价策略消化产能。

(三)部分行业的企业、就业可能受到冲击,延缓国内总需求回升步伐

关税战可能对国内外贸行业的就业产生结构性冲击,尤其是劳动密集型的服装、家具、玩具等行业,进而抑制居民消费,进而传导至物价上。本轮“关税战”至今,部分出口型行业的就业冲击初步显现。2025年1-5月,服装服饰、皮毛羽制品和制鞋业、家具制造业、文体娱用品制造业的规模以上工业企业平均用工人数累计同比分别减少2.3%、2.3%、5.1%、0.1%。

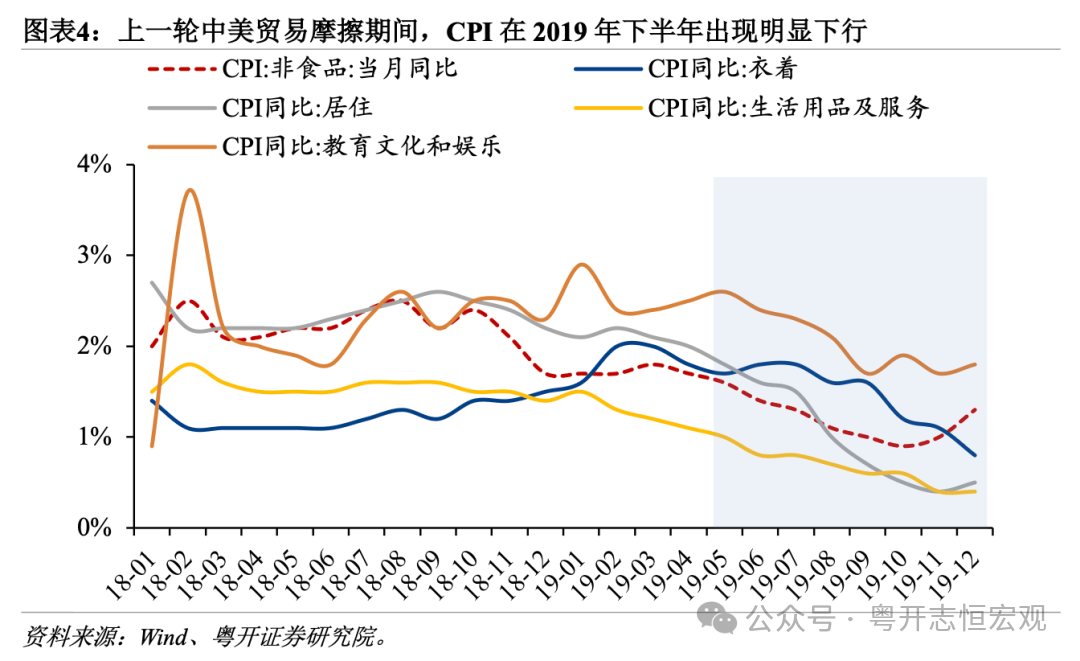

关税冲击就业,进而作用于物价的路径有一定的滞后性。上一轮中美贸易摩擦期间,就业冲击、需求走弱导致的物价下行在2019年才逐步显现。2019年城镇调查失业率月均值为5.15%,较2018年上升0.22个百分点,其中服装鞋帽、家具制造业的城镇非私营单位的就业人数同比分别减少11.5%、16.1%。2019年,非食品CPI同比为1.4%,分别较2017年、2018年降低0.9、0.8个百分点。

三、积极应对关税冲击,但关键还是扩大国内有效需求

针对未来“关税战”可能对国内物价带来的进一步拖累,建议从扩大非美市场外需、纾困救助外贸企业、助力出口转内销、防范国内市场“内卷”等方面入手。

第一,助力外贸企业开拓非美海外市场,稳定企业经营和整体出口形势。通过财税政策扶持、简化出海流程、加强企业境外保障等政策,积极支持企业做大做强。例如,完善专业展会等外贸企业展示平台建设、强化直航线路等国际物流通道建设、加大出口信用保险支持、开辟员工护照办理便捷通道、加强境外投资宏观指导等。

第二,打通优质商品的出口转内销渠道,将消费品“以旧换新”政策扩围至出口转内销商品,以国内市场承接外需下滑的部分。一是借助电商平台开辟出口转内销专场,加快转内销商品认证流程,同时加强转内销商品的宣传、品质监管。二是2024年以来,消费品“以旧换新”政策取得显著成效,从关税战和物价的角度来看,政策极大地促进了家用电器、电子产品等的消费,有效承接了出口下滑的部分,对电气机械、电子设备等行业价格起到支撑作用。建议政策可进一步扩围至受到关税冲击的出口转内销商品,增强国内相关品类的消费需求韧性,与转内销后增加的供给相匹配,避免出现降价竞争。

第三,及时纾困救助外贸行业,稳企业稳就业。可考虑对因外贸冲击的失业群体按照低保标准给予半年或者一定阶段的直接补贴;积极支持金融机构加大对受损行业的融资支持力度,政府给予适当贴息。为出现阶段性经营困境的外贸企业提供便利、精准的融资支持,缓释出口下行对企业、就业等的冲击,避免“关税战”的影响向居民消费需求扩散。

第四,大力推动国内“反内卷”,严控无序低价竞争,避免商品出口受阻后对国内价格的过度冲击。具体而言,既要引导服装、玩具等出口转内销的传统商品避免为抢占市场份额而过度降价,也要着力维持“新三样”等新兴产业在出口受限时的价格稳定,防止因外部封锁而在国内引发无序低价竞争。以新三样为代表的中国新兴产业出口面临多重“围追堵截”,如中国对美直接出口的太阳能电池面临50%的301关税、109%(组合税率)的“双反”税。在此背景下,严控国内的无序降价是缓解其价格跌势的关键。建议更好发挥行业自律协会作用,规范市场行为,同时引导国央企做好表率工作,带头遏制行业低价竞争的氛围。鼓励开展并购重组,规范地方政府行为以完善企业退出机制,支持龙头企业对问题企业并购重组,提高行业集中度,促进规模化、集约化经营,改善供求关系(详见《》)。

尽管关税冲击是近期物价下行压力加大的重要因素,但解决中国物价持续低位运行的关键仍在于扩大国内有效需求。建议提振消费的一揽子政策继续加力扩围,针对真正有需求的领域扩大有效投资,大力推动房地产市场“止跌回稳”。