原创 80年代老山轮战,解放军和越军为什么会反复争夺5年多?

熟悉共和国历史的人都清楚,曾经我国与越南之间爆发过一场长达数年的战争。这场战争的历史可以分为两个关键阶段:第一阶段是1979年2月爆发的入越自卫反击战,第二阶段则是之后五年多的两山轮战。

第一阶段的对越自卫反击战,取得了非常顺利的进展。1979年2月17日,人民解放军正式进入越南,迅速展开进攻。短短不到20天的时间,解放军便成功逼近了越南的首都河内,完成了预定的战略目标,且撤退过程有序进行。

然而,第二阶段的老山轮战完全不同,战斗异常激烈,规模庞大,双方持续对峙,直到五年之后才得以终结。那么,为什么解放军与越南军队会在老山周边进行长达五年的鏖战?背后究竟隐藏着什么样的原因呢?

实际上,1979年第一阶段的自卫反击战后,越南虽然遭受了重创,元气大伤,整体发展几乎停滞,但背后苏联的支持使其逐步恢复元气。在强大军事力量的支撑下,越南作为东南亚的“强国”,并未停止扩张。虽然在与中国的对抗中遭遇了挫折,但在其它战场,尤其是对柬埔寨的入侵中,越南依然取得了胜利,从而重新膨胀了其军力和地位。

随着越南连连取得的军事胜利,以及逐步增强的地区影响力,越南对1979年失败的心结始终未解。进入80年代后,越南再次在中越边境挑起事端,不时采取侵略行动,令边境地区的人民苦不堪言。面对越南的挑衅,我国决定主动出击,遏制其扩张野心,防止其进一步威胁我国安全。

因此,在1984年4月,人民解放军决定在云南边境的两山地区(包括老山和者阴山)展开进攻,阻止越南的进一步扩张。中央军委当初的设想是,进攻两山地区的目的明确——消耗越南的兵力,同时警告越南不得再挑衅中国。并且,军事行动也意在声援受越南入侵的柬埔寨与泰国,这两个国家的外交部长曾多次访问中国,寻求中国的援助。

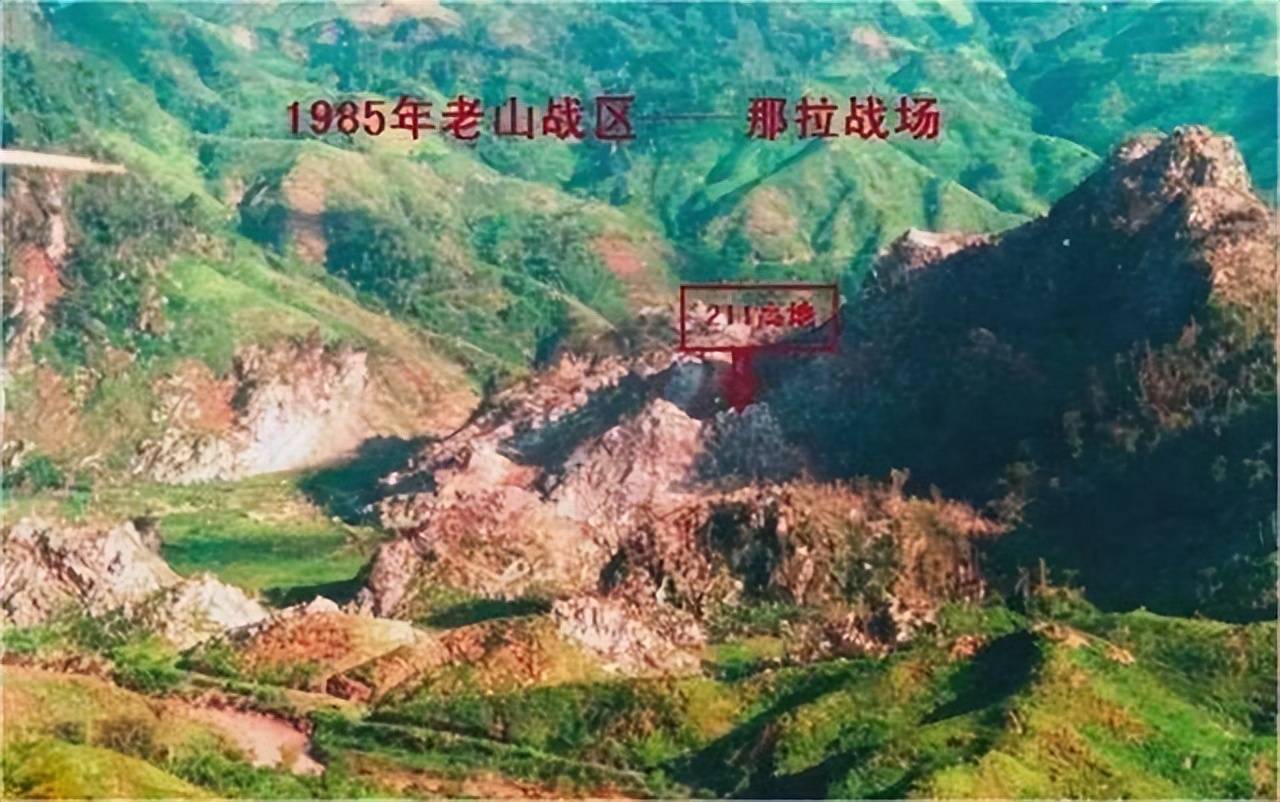

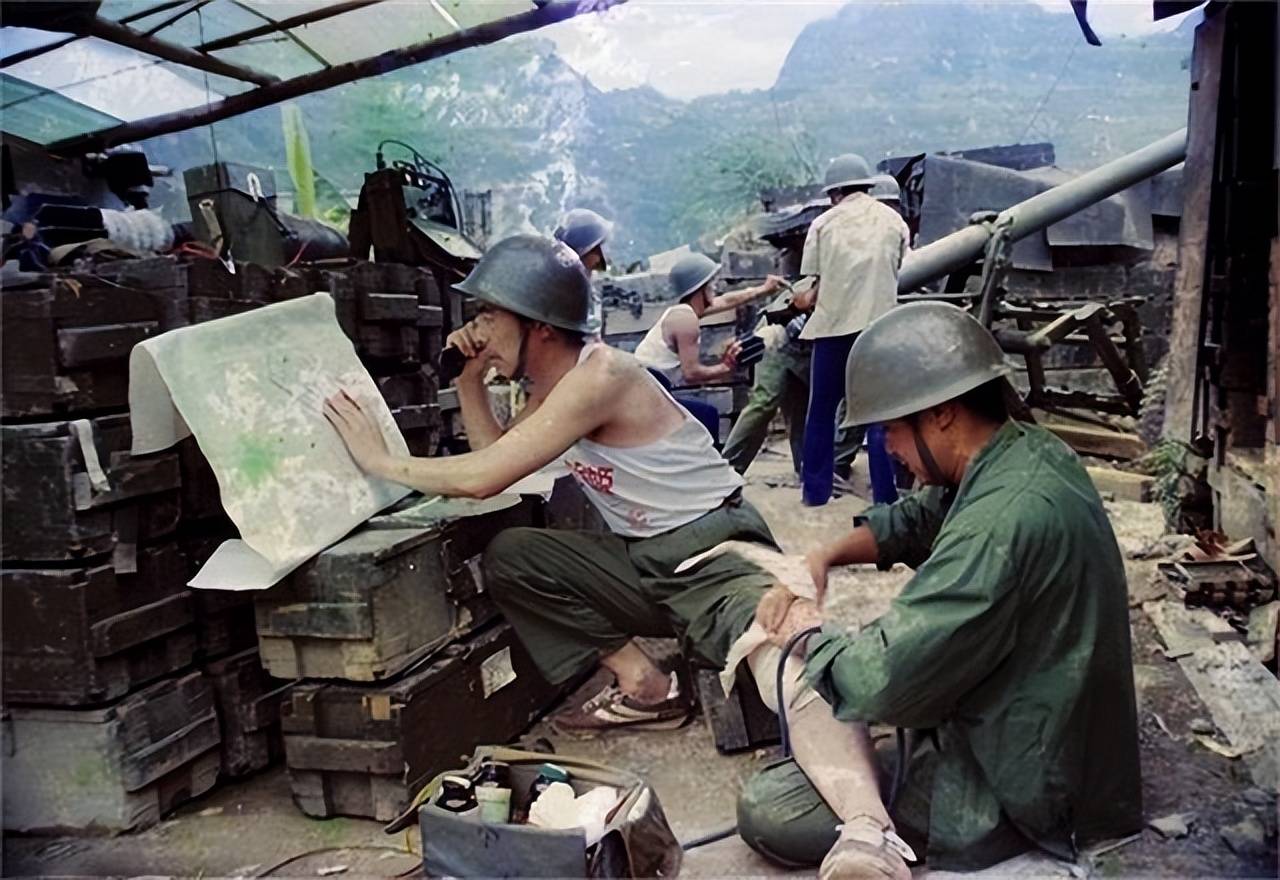

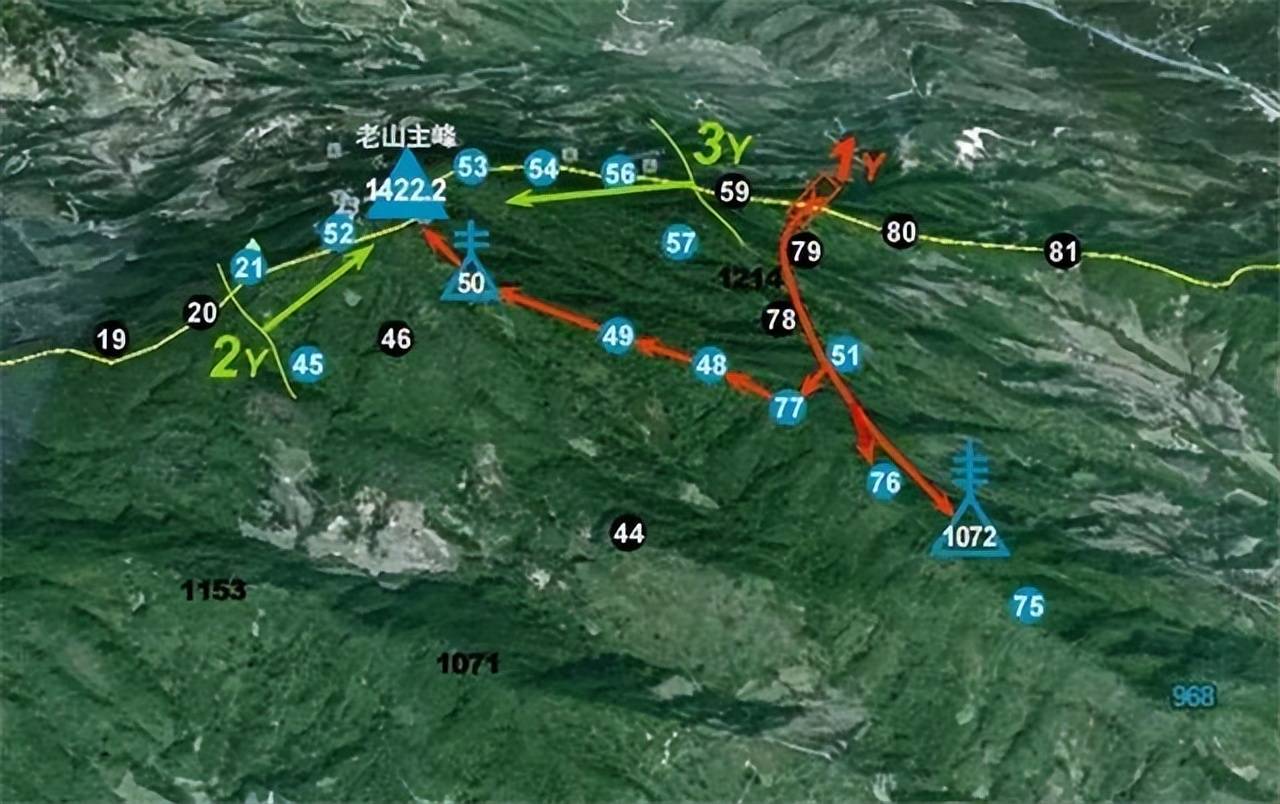

两山战役初期进展顺利。1984年4月28日,昆明军区的第14军40师对老山展开猛烈进攻,不到6小时便成功攻占老山主峰。同时,第11军31师负责攻占者阴山阵地,几乎没有付出太大代价便成功击溃越军三个团。然而,越南对失败的接受度极低,迅速调动大量兵力展开反攻,誓言重夺失地。

回头来看,越南为何如此拼命地反击两山阵地,其实也可以理解。首先,老山是越南北方防线的一个关键门户,而且越军为此在老山修建了坚固的军事基地,哪怕付出重代价也不愿轻易放弃;其次,老山的地理位置对越南具有明显的战略优势,一旦失守,将影响其后续在战场上的主动权。

由于越南如此强力反击,我军的战略部署被迫进行调整。此时,军委面临一个重大决策:对于这片“烫手山芋”般的两山阵地,究竟应当放弃并撤回边境,还是将其牢牢掌握在手中?首先,撤回边境线并非最佳选择,因为一旦撤退,越南很可能趁机发起攻势,重新夺回阵地。而且,边境一旦失守,人民的安全也将受到威胁。对比之下,若继续留在两山地区作战,解放军则处于较为不利的地形,后勤保障将面临巨大挑战。

经过反复思考,中央军委做出了一个大胆的决定:决定继续坚持在两山地区作战,且两山战斗将逐步升级为全军的轮战,而非由昆明军区单独承担。这一决策基于多个方面的战略考虑,最终也证明是极为明智的。

两山轮战的持续时间超过五年,昆明、南京、济南、兰州、北京、成都等各大军区相继参与了战斗,战斗成果显著。通过这场持久战,解放军不仅有效拖延了越南的军事发展,还在多个层面成功遏制了越南的扩张野心。

第一,长期的轮战极大削弱了越南的经济,使其发展停滞。越南本已在东南亚逐步崭露头角,越南政府的军队一度在苏联支持下发展迅猛,但由于两山战斗的持续,越南无法在其他领域投入精力,最终导致经济停滞。第二,轮战有效分散了越南的兵力,使其在与柬埔寨、泰国等国家的战争中难以全力应对。第三,战斗也为我军提供了宝贵的实战经验,尤其是在装备和战术上,解放军整体作战能力得到了显著提升。

最终,1990年2月13日,两山轮战的最后一场战斗结束,五年多的对峙终于画上了句号。解放军成功击毙越军11700人,击伤21144人。随着两山阵地的成功防守,越南的地区野心被有效遏制。与此同时,越南的经济也因战争而陷入困境,国内出现了严重的通货膨胀和失业问题。

两山轮战结束后,中国为未来几十年西南边陲的和平奠定了基础。尽管越南后期恢复了一定的国力,但也不再敢轻易挑战中国的领土安全。

总而言之,老山轮战的胜利不仅是中国军事上的一场成功,它在政治、经济等多个层面对越南产生了深远的影响。通过这场持续五年多的战争,解放军成功遏制了越南的扩张野心,为我国的长久和平创造了条件。