年轻人还相信爱情吗

近期一些地方春晚的小品节目中,“演我相亲状态belike”又成了热点话题。年轻人还相信爱情吗?这引发了网络各种观点的碰撞。

纵览这些观点不难发现,当代许多年轻人对待爱情的态度正呈现出一种微妙的割裂感:在“人间清醒”与“感性上头”的反复横跳间,一边高喊着“恋爱脑是病,得治”,一边却在深夜为别人的“神仙爱情”emo流泪;一边用“谈恋爱不如搞钱”武装自己,一边又在心底默默期待一场不期而遇的浪漫邂逅。

那么,年轻人到底还相不相信爱情?面对这一“灵魂拷问”,我们做些梳理、叩问内心。

一

“智者不入爱河,寡王一路硕博”……社交媒体上,网友乐此不疲地用戏谑网梗调侃爱情。现实生活中,一些令人啼笑皆非的相亲奇遇或因彩礼、嫁妆引发的婚恋热议,让爱情正在被贴上“性价比”的标签。从中可以看出,这届年轻人的爱情观呈现出多元面貌。

“既要又要”。有人说,这届年轻人的爱情就像一场理想主义与现实主义的拉锯战。他们时而羡慕夕阳下牵手散步的温情,时而忍不住吐槽相亲时“AA制”的冰冷;渴望一眼万年的灵魂共鸣,也可能会被门当户对的“现实公式”给劝退。种种矛盾背后,其实反映出这些年轻人对爱情的高期待与低信心——他们追求相对纯粹的情感联结,却也清醒地意识到,爱情需要面包的支撑,更需要抵御风险的韧性。

“放大自我”。爱很重要,但不一定非要爱别人,可以爱猫爱狗,爱云彩和晚霞,爱那个不完美的自己。许多年轻人认为唯有保持独立行走的能力,才能在相遇时并肩看风景,一如舒婷《致橡树》里的那句话:“我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起”。对待恋爱,他们既不抗拒也不盲从,而是更看重个体成长中的自洽与自由。在遇见那个“对的人”之前,有些人愿意耐心等待,努力提升自己,把健身、学习、搞钱视作“更靠谱的投资”,用“单身力”对抗“孤独羞耻”。

“个性定义”。有许多90后、00后早已跳出传统框架和偶像剧精心编织的甜蜜幻境,在“反套路”中重构爱情想象。他们不再满足于“早安晚安打卡”的互动,而是更憧憬能“一起熬夜改PPT”的战友型伴侣。恋爱搭子、AI伴侣……种种选择的背后,是他们对爱情话语权的重构——拒绝被传统模板定义,探索更个性化的情感模式。

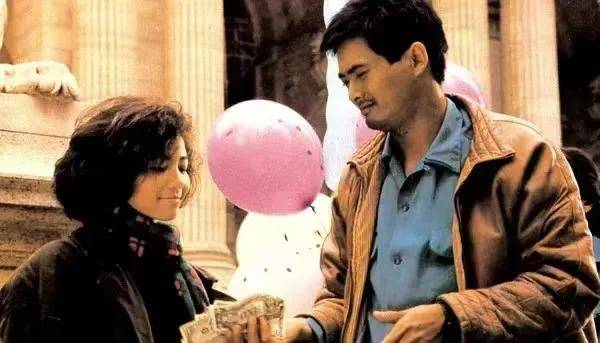

电影《秋天的童话》剧照 图源:“央视新闻”微信公众号

二

然而,渴望纯粹情感的同时,却又不得不面对现实中的复杂局面,这种有些矛盾又有些迷茫的心理,让部分网友发出了“年轻人不再相信爱情”的感慨。在笔者看来,大多数年轻人并非真的不再相信爱情,而是他们的爱情观在现实中确实遭遇了冲击与挑战。

爱情被解构成了“流量密码”。互联网上“完美情侣”人设的批量坍塌,明星离婚八卦的轮番轰炸,让爱情的真实感被不断消解。算法推送的短视频先是用15秒高甜片段制造多巴胺峰值,而后又用狗血剧情强化情感焦虑;情感博主们兜售着“独立女性不需要爱情”的人设,转身又推出“斩男妆教”“恋爱课程”等购物链接——这些自相矛盾的流量狂欢,将两性关系异化为永不停歇的情绪对冲。爱情这个私密的人类体验,正在被一些机构和博主改造成可量化、可交易的公共消费品。

快节奏生活倒逼“情感节能”。随着竞争压力、生活成本的不断上升,部分年轻人认为婚姻和爱情或许是需要的,但不是必要的。“996”挤占恋爱时间,“相亲五分钟加微信”成为常态。有的年轻人自嘲:“工作已经消耗了80%的情绪,剩下的20%只够刷剧和发呆。”高速运转的现代社会,快餐文化不仅重塑了人们的生活习惯,也悄然改变了情感认知模式。当“三分钟快速入门”代替了深度思考,“闪婚闪离”冲击着细水长流,“点赞之交”覆盖了推心置腹,情感关系也难逃被异化的命运。一些人沉迷于多巴胺驱动的即时快感,却在追逐刺激的过程中,逐渐丧失了经营长期亲密关系的能力与耐心。

“失败者叙事”引发群体共鸣。从“王宝钏挖野菜”的“恋爱脑”警示,到“图书馆30秒”的情感创伤文学,再到“恋爱PUA”、婚内家暴、高额彩礼、车贷房贷等现实案例,互联网的加工传播正让个体失恋或受挫经历演变成一种广泛流传的记忆。有网友说:“看多了‘避雷帖’,总觉得爱情是场概率游戏,而我未必是幸运儿。”当亲密关系的脆弱面被无限放大,一些年轻人难免陷入“围观他人幸福,却畏惧亲自下场”的旁观者心态,选择用“封心锁爱”来避免受伤。但值得警惕的是,过度关注他人的失败情感经历,可能会在无形中加剧我们对爱情的畏惧。

部分网友对爱情的看法 图源:社交平台截图

三

“骨感”的现实当前,很多年轻人不再盲目追求爱情,而是转而寻求一种更理性、更可持续的亲密关系模式。这种转变,究竟是爱情的消亡,还是一种新的开始?他们到底还相不相信爱情?作为“当代年轻人”中的一分子,笔者有些心里话与大家分享:

可以相信爱情,但是不必执着于“海枯石烂”的承诺。正如那句“从来不怀疑真心,但真心本就瞬息万变”,有不少年轻人正在用更务实的眼光重新丈量爱情的维度——与其执着于“永远爱你”的誓言,不如更珍视“此刻我选择爱你”的诚意。

这种转变让爱情褪去了“童话”的光环,回归到贴近真实的状态——它不是华丽的辞藻,更不是冰冷的数字,而是触手可及的日常:可能是深夜加班回到家后依然亮着的一盏灯,可能是生病时递来的温水和药片,或是疲惫时一个温暖的拥抱。这种扎根于当下的浪漫,反而让爱情更经得起生活的打磨,也更能抵御时间的侵蚀。

可以相信爱情,但是不必抗拒“直面现实”的勇气。在这个信息爆炸的年代,越来越多的年轻人早已看透爱情会面临的现实困境。他们既不像父辈那样将婚姻视作爱情的终点站,也不再将爱情奉为纯粹的精神乌托邦,而是明白恋爱很可能会“落子有悔”,草率的婚姻是一种难以回头的错误,进而选择在两个独立个体的平等对话中,无限接近触及情感的本质——爱不是占有和控制,不是依赖和妥协,而是理解与成长。

这种“直面现实”的勇气不是这些年轻人的世俗,而是看透生活真相后,依然愿意交付真心的洒脱。

可以相信爱情,但是不必迷信“绝对正确”的选择。勇敢去爱,就需要有与不确定性和解的能力。当代亲密关系就像开盲盒,可能开出隐藏款也可能踩雷,当你不再迷信于一个“绝对正确”的选择,而是把每次心动当作认知实验,或许更能在亲密关系中照见自己的棱角,在磨合中校准与他人的社交距离。

爱情就像没有标准出口的迷宫,与其举着别人的地图找捷径,不如允许自己多拐几个弯、多撞几次南墙。这种试错不是莽撞,也不是降低标准,而恰恰可以带来更广阔的成长空间。毕竟能定义爱情结局的,从来不是选择的正确与否,而是我们是否在过程中认清了自己,这或许也正是爱情观走向成熟的必经之路。

“人间清醒”与“恋爱脑”从来不是对立面。许多年轻人的爱情观,就像一杯三分糖奶茶——减了甜腻,留了茶香,他们或许不再高呼“相信爱情”,却依然会在某个加完班的深夜,为一句“我在楼下等你”心头一颤。毕竟,爱的能力从未消失,只是换了一种更坚韧的方式悄然生长。