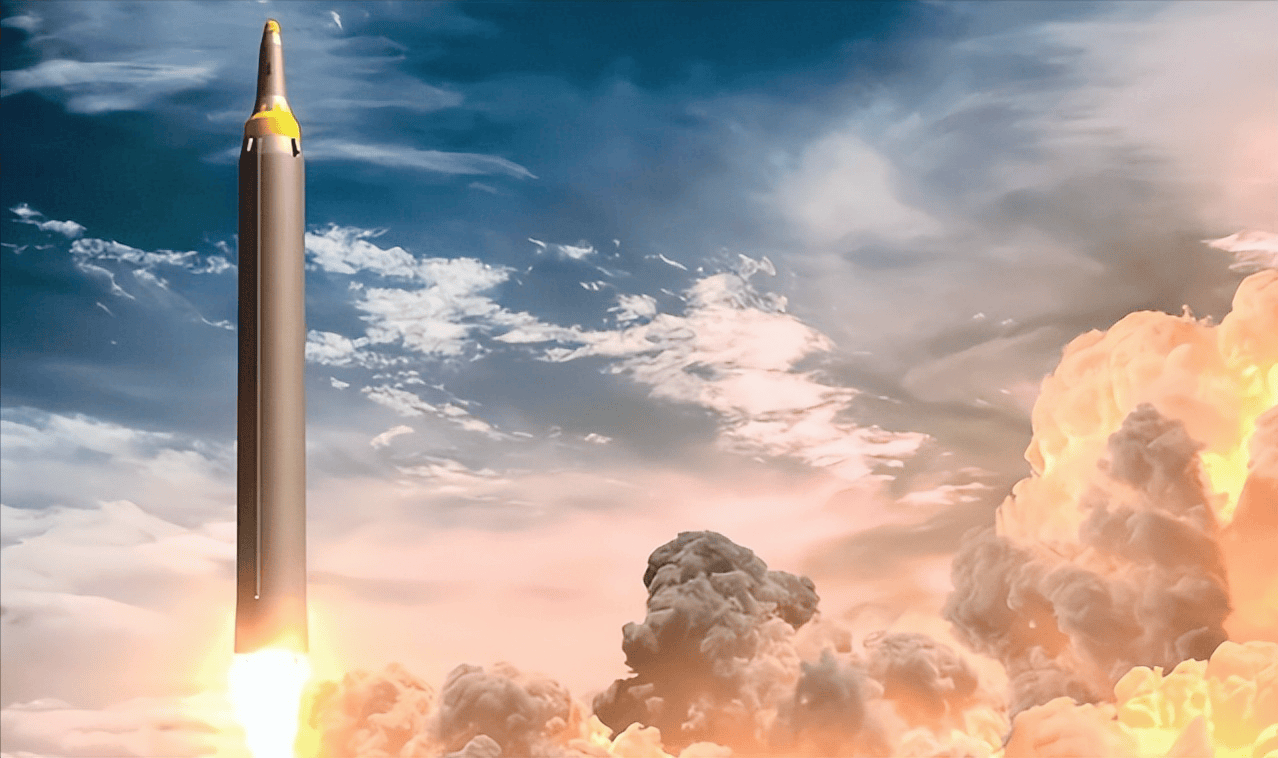

原创 东风41发射代价惊人!一次点火等于烧掉3吨黄金,价值让欧美胆寒

“东风快递,使命必达”这八个字背后,是中国火箭军王牌力量的价值连城——东风-41洲际弹道导弹。一旦启用,烧掉的就是一座金山。

一枚导弹的成本,竟然相当于300辆顶级跑车! 这可不是普通烟花,而是守护国家安全的“战争保险费”。综合各方专家估算,发射一枚东风-41的总成本大约在20亿到35亿元人民币之间,这相当于一次性烧掉3吨黄金。

为什么这么贵?导弹本身就值20亿到25亿元人民币。东风-41使用高强度复合材料和碳纤维外壳,需要精密加工的三级固体火箭发动机。仅导弹头部的激光陀螺仪,一个就要2000万元人民币。

若是配备10枚分导式核弹头,单是这些弹头的造价就可能达到14亿元人民币。

光有导弹还不够,东风-41需要特种发射车来保证机动性和隐蔽性。每辆重型越野发射车的造价约为5亿元人民币。这些发射车能在各种复杂地形行驶,从停车到竖起导弹只要15分钟。

而将大量的导弹的日常的储存和维护都同样带来了巨大的经济负担。但由于要长期在恒温的山洞或发射井中等待发射的导弹,其仅电费的年支出就达2000多万元,实在不划算。在导弹的逐年老化背景下,其维持的费用也会逐渐增高,据不完全的统计,每枚导弹的年维持费用约为7亿元人民币。

研发成本也是大头。其研发经历了近40年的曲折漫长,从1980年代的立项至2019年正式亮相,其研发的周期可谓臻于近30年,其总的投入估计也在100亿到150亿美元之间。这些研发费用需要分摊到每枚导弹上。

与美俄同类导弹相比,东风-41展现了“后发优势”。可惜地就是这样,美国的“民兵-3”一枚的发射成本就高达3.5亿美元,而俄罗斯的“白杨-M”也就只有按2025年的物价折算的四亿多美元的单枚成本。

中国通过技术创新和供应链本土化,将成本控制在相对较低的水平。借助如石墨环氧树脂的对昂贵的铼合金的替代,甚至将北斗导航的芯片都全面国产化等一系列的举措大幅降低了了制导模块的成本。

东风-41的射程可达14000公里,覆盖全球主要目标,飞行速度高达25马赫,能携带10个分导式核弹头,突防能力极强。

从中国的任何一个地方发射,东风-41都足以覆盖北美和欧洲的全部角落。网络上传言其时速达到3万公里每小时,21分钟即可抵达纽约。

东风-41与同类产品相比出类拔萃。它能在3种不同的平台发射,加固地井、公路和铁路都能灵活选择。采用将发射平台的“三用拖车”作为导弹的“行家”般的“卧室”般的“休息”地手段,将平时的导弹都放置在拖车的弹舱内,当运输时就将其封闭起来,既能起到保护导弹的作用,又能起到保密的作用,对于导弹的安全性、保密性都起到了较好的保证作用。

在接到发射命令后,拖车的舱门就会马上弹开,液压装置竖起导弹快速完成发射,整个过程十分简便快捷,超高的机动性是美俄等国无法比拟的。

精度是东风-41的另一大亮点。不过其射击的精度均不高,仅能在100米左右的距离内发挥其最好的射击效果,其与其他几种类似的武器相比俄罗斯的“亚尔斯”能在200米的距离内准确地击中目标,而美国的“民兵III”也只能在185米左右的距离内发挥其最好的射击效果。这一两百米的差距,代表着整个国家的科研水平。

可谓“以一当百”,从战略的角度来看,这一大笔的投入都得到了充分的“回笼”,甚至可说“一举两得”。2022年台海危机期间,东风-41导弹旅开进福建深山后,美方航母战斗群后撤的实例,展示了其“未发一弹退千军”的战略威慑价值。

这笔“战争保险费”平摊到每个中国人身上,仅相当于每人每年21元。而与战争可能造成的万亿级损失相比,这种预防性投入显得尤为明智。

东风41的存在本身就是在守护国家的安全与发展。这笔钱不是用于侵略,而是用于保卫和平的投资。

军事专家张召忠曾点明:“东风-41的成本不是支出,而是避免战争的保险费。”对于一个国家而言,拥有这样的战略威慑力量,意味着在危机时刻有更多的选择空间和安全底气。

回望上个世纪,在中国没有大规模杀伤性武器的时候,其他国家敢肆意向中国挑衅。而现在,东风导弹一亮相,谁还敢欺负我们?有东风导弹在,我们就不必在意来自外部的侵扰,这为我们创造一个持久稳定的和平环境。

这笔钱不是用于侵略,而是用于保卫和平的投资。当国人每晚能够安心入睡,孩子们能在阳光下快乐成长,这份安全感背后,正是这些国之重器默默构筑的钢铁长城。

能够阻止战争的力量,才是真正保障和平的力量。东风-41最大的价值在于它永远不需要发射——它的存在本身就像一份“藏在深山下的战争保单”,用巨额投入锁定国土的长期太平。