原创 中国正尝试融合隐身、电子和无人技术,将让美空军战术一夜间过时

当下,中国正积极探索隐身技术、电子技术与无人技术的深度融合,这一举措引发了国际军事领域的广泛关注。美国军事网站评价称,这种融合极有可能让美国空军战术一夜之间过时。

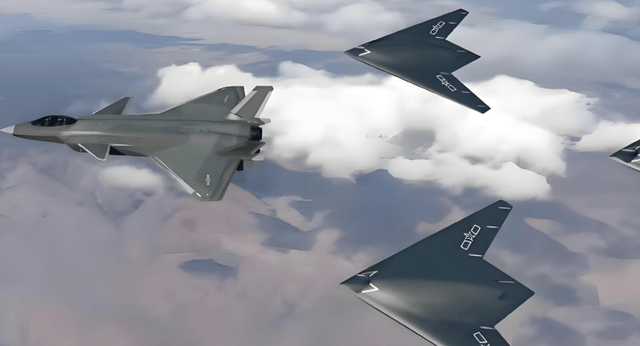

在中国公开展示了攻击-11无人机与歼-20、歼-16D协同作战的场景后,在海外引起了极大反响,甚至其关注度超过了福建舰。这一评价并非空穴来风,而是出自美国军队识别网站。亚洲防务安全网站则对此进行了更为详细的分析。

亚洲防务安全网站认为,攻击-11这样的无人机,已不再局限于美国最早提出的“忠诚僚机”这一简单概念,它实际上担当着三个重要角色。

其一,它自身就是一个优秀的作战平台。其二,可作为五代或者六代机的僚机。其三,能成为五代或者六代机的外挂。也就是说,攻击-11整个飞机可被视作一件威力强大的武器。

亚洲防务安全还推测,攻击-11的载弹量可达2到3吨,甚至有可能更高,可挂载的武器和设备极为丰富。在执行对地攻击任务时,它至少可挂载两枚1000公斤级的制导炸弹、八枚小直径炸弹,或是反辐射导弹、反舰导弹等。

在执行制空任务时,它又能挂载霹雳-10、霹雳-15、霹雳-16等空空导弹,满足近距到远距攻击的需求。而且,攻击-11后续还有很大的发展空间,可衍生出侦察、空中加油以及电子战等多种型号。

从目前情况来看,攻击-11应优先满足我国五代机对地攻击的需求。当今世界,五代机大多强调制空能力,当然俄罗斯的苏-57 较为特殊,它更侧重于对地攻击。而中美两国的五代机,情况则更为明显。例如美国的F-22,虽发展出了可进行对地打击的F-22A,但实际打击能力有限。

美国将F-35定位为信息化程度极高的多用途战斗机,经过反复优化挂载和弹舱后,终于能够挂载AGM-158捷达姆以及AGM-158C拉斯姆等远程打击弹药,但数量十分有限,且在很大程度上牺牲了空优性能,导致其空战能力被削弱不少。我国的歼-20是典型的空优五代机,对地能力并非特别突出。

然而,当歼-20双座型与攻击-11协同作战时,情况就大不一样了。歼-20双座型可指挥攻击-11执行最危险的对地攻击和前沿侦察任务,而自身则可留在相对安全的后方,同时为攻击-11提供制空保障。

即便有部分攻击-11被击落,由于其本身属于消耗品,并不惧怕被击落,而且即便被击落,仍可迅速调度其他攻击-11进行补充,这种战斗力的持续性是以往各种作战模式及战机所无法比拟的。

无人僚机这一概念最早由美国提出,但如今美国在该领域却大幅落后,原因大致可归结为以下三个方面。

首先,概念提出时机不佳。客观而言,美国以往对战争和装备的预判性较为准确。无人僚机这一概念在20多年前提出,当时是为了弥补五代机隐身弹舱容积不足的问题。

但经过具体深入研究,特别是工程研究后,美国发现当时的无人僚机对人工智能、信息传输和电磁控制的要求极高,以当时的技术条件难以实现,于是将其转为技术储备。

其次,美国战略出现严重误判。在自身处于绝对强大地位时,美国认为研制无人僚机难度较大,且没有太大的压力和动力去推进相关工作。然而,他们没想到中国发展速度如此之快,原本对局势掌控自如的美国,一下子迷失了方向,不清楚应对策略和研制方向,难以制定出准确的技术指标。

最后,美国引以为傲的体制出现问题。美国内部利益集团如同一个个巨大的独角兽,他们只关注自身利益,不顾国家利益,从国家资源中尽可能多地攫取利益。这使得美国整体上难以进行有效整合,无法集中力量开展工作。同样的问题还出现在高超音速导弹领域。

综上所述,中国在隐身、电子与无人技术融合方面的探索和实践,已取得了显著成果,对国际军事格局产生了重要影响。而美国在该领域的发展则因多种因素受到制约,未来双方在该领域的竞争与发展态势值得持续关注。