鹏华基金当事人否认“互殴”风波后新添共管基金,共管模式下的基金业是否存在治理挑战?

文|恒心

来源|财富独角兽

2025年11月6日晚,据多家媒体报道,鹏华基金两位基金经理闫思倩和王子建在朋友圈发布了一模一样的严正声明。

这场迅速发酵的“互殴”传闻,在金融圈掀起轩然大波。传闻中描绘了办公室内发生的激烈冲突,甚至出现了“掐脖子”、“拿烟灰缸打头”等细节。

11月7日,深圳证监局下发问询函,要求鹏华基金就基金经理行为规范、投研团队管理机制等问题作出说明。中国证券投资基金业协会同步启动行业自律调查,重点核查是否存在利益输送、内幕交易等违规行为。

尽管当事双方和鹏华基金迅速否认,但一石激起千层浪。不少网友也表达出自己对鹏华基金的“看法”,例如,“鹏华确实不咋地”、“明显大跌58.45%”等。

这场风波揭示了基金行业共管模式下的深层治理挑战。

01

谣言与真相:互殴风波的来龙去脉

传闻起于11月6日傍晚,多张网络截图在金融圈广泛传播,直指鹏华基金的两位基金经理——闫思倩和王子建在办公室内发生肢体冲突。传闻中的细节描绘得栩栩如生,甚至提到“报警”、“送医”的情节。

随着消息发酵,“鹏华基金经理互殴”相关话题迅速引发关注,还波及投资者对基金运作稳定性的担忧。

面对汹涌舆情,两位当事人当晚迅速在朋友圈发布一字不差的澄清声明,称消息“属于恶意诽谤,严重与事实不符”。鹏华基金也第一时间回应,表示公司已进行内部调查核实,相关传闻纯属谣言。

值得注意的是,涉事双方在鹏华基金的地位悬殊。

有着“新能源女神”之称的闫思倩是鹏华基金的顶流基金经理,管理规模超200亿元。据悉,闫思倩曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理,2022年1月加盟鹏华基金,现担任权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。

而王子建管理规模25亿元,是闫思倩所在部门的下属。王子建2015年7月加入嘉实基金,从事传媒互联网行业研究工作,历任行业研究员、投资经理助理,2022年11月加盟鹏华基金,现担任权益投资三部基金经理。

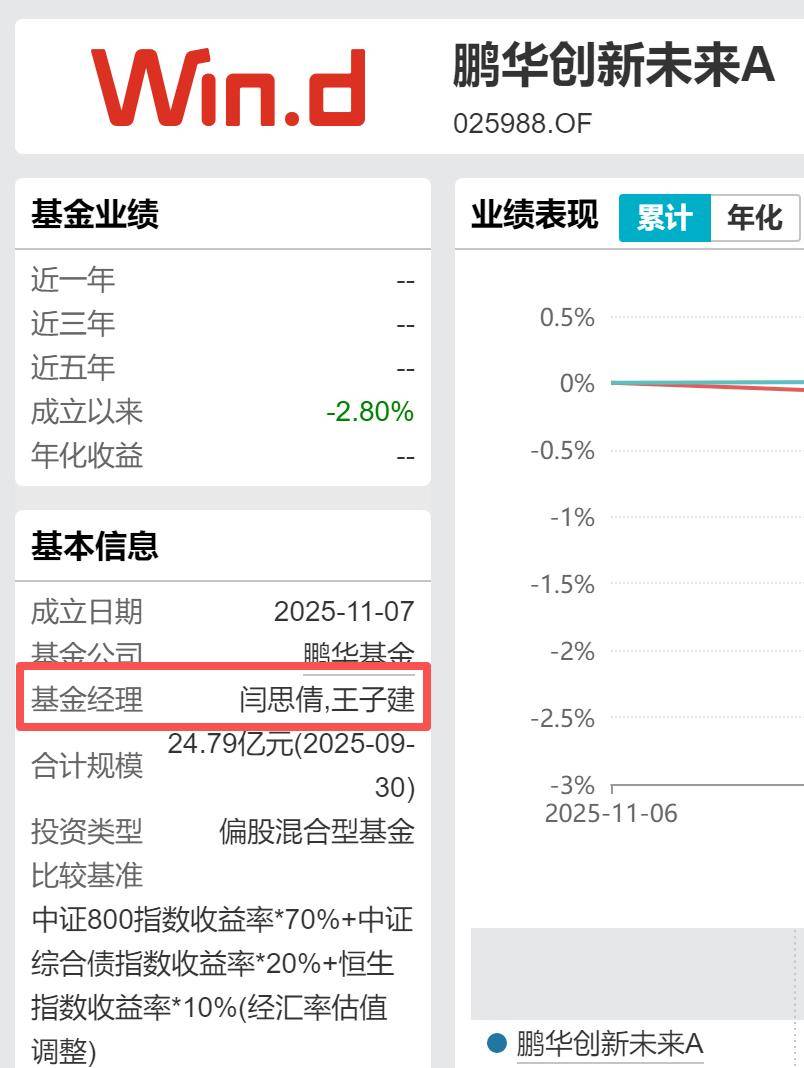

2025年7月9日,王子建被增聘为鹏华创新未来混合(LOF)的基金经理,与闫思倩共同管理该产品。

02

共管模式利弊:基金经理合作的冰火两重天

两位基金经理共管2只产品,本该是协作互补的关系,却传出激烈冲突,这无论在鹏华基金还是整个基金圈,都实属罕见。

虽然目前涉事的两位基金经理和基金公司均否认此事,但也引发了市场对基金经理共管模式的讨论。

据Wind数据显示,截至11月6日,全市场公募基金总数为13412只,其中采用基金经理共管模式的基金数量为6673只,占公募基金总数的比例为49.75%。这意味着,接近一半的公募基金由两位或以上基金经理共同管理。

共管模式的兴起并非偶然。据《独角金融》等报道,北山常成基金投研院常务院长王兆江分析,这种模式的兴起有四大原因:一是监管方面推动基金行业去明星化,支持团队制管理,以降低对单一基金经理的依赖;二是基金公司需要人才梯队建设,共管模式是老带新的主要方式;三是策略互补是产品可持续盈利的需要,单一基金经理难以全面覆盖;四是当基金规模不断扩大时,增聘基金经理可以提升能力圈,分担管理压力。

然而,共管模式在实践中也面临挑战。王兆江指出:“职级和规模的差异确实可能加剧决策分歧。如果权责划分模糊,两位基金经理的职责和权限没有明确界定,容易导致沟通成本增加和决策效率下降。”

投资风格冲突也是常见问题。每位基金经理都有自己的投资风格和理念,如果缺乏有效的协调机制,容易形成“四不像”产品,无法发挥任何一方的优势。

从闫思倩和王子建的投资风格看,虽然他们都推崇人工智能等科技方向,但存在细微差别:王子建更青睐光模块、芯片等行业,而闫思倩更关注新能源产业链。这种差异本可互补,但若协调不当,也可能成为分歧的导火索。

03

行业治理挑战:规模万亿的鹏华基金面临考验

鹏华基金不是普通公募。

1998年12月成立的鹏华基金是“老十家”公募之一,截至2025年9月30日,鹏华基金管理的资产总规模达1.33万亿,总共管理370只公募基金。

这家老牌公募基金的第一大股东为国信证券,持股比例50%。根据国信证券发布的2025年半年度报告,鹏华基金2025年上半年实现营业收入18.63亿元,净利润3.87亿元。

在如此大规模的金融机构中,投研团队矛盾多与业绩考核、投资决策分歧相关,但如此公开化的冲突传闻并不多见。

这不禁让人思考:此次事件是否反映出鹏华基金内部管理的混乱、投研团队在利益分配上存在不足?

基金管理行业本质上是人才行业,投研团队的稳定性直接关系到基金业绩和投资者利益。特别是在行业竞争加剧、业绩考核压力大的环境下,如何建立有效的协作机制,强化内部管理,成为公募机构的当务之急。

值得一提的是,在“互殴”传闻否认后,11月7日,鹏华创新未来A成立,同样为闫思倩和王子建两位基金经理共管。这一举动似乎意在向市场证明两人的合作关系未受传闻影响。

总结

共管模式已成为近半数公募基金的选择,它既是人才梯队建设的必要条件,也是分散投资决策风险的有效手段。

然而,鹏华基金的风波表明,无论基金公司规模多大,若缺乏清晰的协作机制和权责划分,共管可能反而成为冲突的放大器。

基金行业的竞争归根结底是人才和治理能力的竞争。只有当制度建设跟上规模扩张的步伐,基金公司才能真正实现为投资者创造可持续价值这一根本使命。

未来,鹏华基金又会驶向何方,财富独角兽将持续关注。