原创 特朗普愿意降低关税,但要我国答应三条件,我国回应亮了

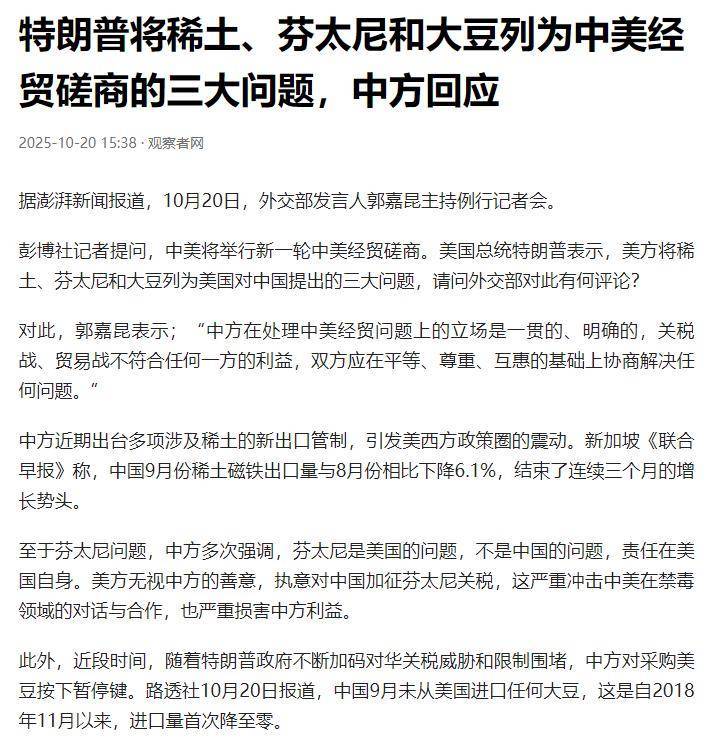

中美经贸谈判再度升温,这次由特朗普率先发声。他表示愿意考虑降低对中国商品的部分关税,但提出了三个条件:中国必须在稀土、芬太尼和大豆三个问题上做出让步。这一消息一经传出,立刻在全球经济圈掀起波澜。

正值谈判关键时期,中国代表团刚刚完成阵容调整。美国似乎以为摸清了中国的底牌,想趁机“打包”达成协议。但中国真的是被动应对吗?还是早已布好战略,只待对方先行动?

第一个条件是稀土。稀土并非普通金属,而是高科技产业的关键原料,从导弹到智能手机,无一能缺少它。特朗普要求中国“配合”稀土出口,表面是为了稳定供应链,实际上是出于科技竞争的焦虑。数据显示,中国9月稀土磁铁出口较8月下降6.1%,让美国感到紧张。特朗普希望借此缓解本国战略资源压力,但稀土的全球供应和高端制造紧密相连,并非美国一句话就能掌控。

第二个条件是芬太尼。美国国内阿片类药物问题长期存在,特朗普将责任归咎于中国,要求加强管控。但事实上,美国早在几年之前就对来自中国的芬太尼征收了高达20%的关税。中美禁毒合作曾卓有成效,却因关税政策受阻,如同自己拆桥却怪别人不通行。

第三个条件是大豆。特朗普希望中国恢复从美国进口大豆,但这早已不仅仅是贸易问题,而成为政治筹码。数据显示,2025年9月中国从美国进口大豆降为零,这是自2018年以来首次清零。中国此举,是对美方贸易施压的精准反击,而特朗普则希望借此安抚国内农业州选民,同时为谈判争取空间。

乍看这三条条件似乎合理,但仔细分析,不难发现,美国自己制造了问题,现在却想让中国来帮忙解决。而且,美国只是单方面列出条件,并未展示实际让步,态度明显是“你出力,我得利”。

中国方面回应得十分直接。外交部发言人郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的。贸易战不符合任何一方利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决问题。”

针对稀土,中国提供了具体数据,强调出口管制是国家自卫行为;对芬太尼,中国指出问题根源在美国自身,单方面关税政策损害了中美禁毒合作,也伤害了中方利益;大豆问题则是对美国加征关税的合理反制。

这轮条件交换暴露出美国的焦虑,同时显示了中国的战略节奏。稀土是全球科技产业的核心,中国在这一领域占据垄断优势,绝不会轻易放手;芬太尼问题源自美国内部的药物管理缺陷,把责任推到海外无法解决问题;大豆进口多元化后,中国不急于回购美国产品,这种“不急”本身就是谈判筹码。

特朗普之所以选择此时释放降关税信号,很可能与选情相关:2025年美国大选临近,农业州的支持至关重要,加上国内通胀压力和制造业表现不佳,他需要外交“成绩单”来提振信心。然而,中国对此并不为所动。

中国谈判团队的调整也传递出信息。李成钢卸任世贸组织代表,全力专注中美双边谈判,这并非被动应对,而是主动精简阵容,提高效率,体现了策略升级。

这场博弈不仅是表面上的条件交换,更牵动全球经济格局。中国回应平静,却暗藏深意:通过三个反条件,重新掌握谈判节奏。中国的底气来自对自身产业链的信心和对国际规则的深刻理解。若美国继续误判局势,将谈判视为单向施压工具,可能只会让局面更乱。中国已经表明,谈判可以进行,但必须建立在平等和尊重之上,否则留给特朗普的,只剩下“愿意”两个字。

美国需要明白,世界已不再是单方面操控的舞台,而中国,也不是可以随意摆布的对手。