将B-21改装为空对空作战平台?美空军面对技术、预算和战略的“不可能三角”

9月29日,美国《空军与太空军》杂志网站刊发文章表示,美空军正探讨将B-21“突袭者”轰炸机改造为空对空作战平台,以在未来可能会发生的地区战事中支持美空军具备“数量优势”。

美国空军B-21涂装概念图

这一构想打破了传统空战体系中“战斗机负责制空、轰炸机负责对地”的概念边界,可能促使B-21实现从“核威慑平台”到“空战导弹载机”的转向。根据该报道,美空军可能试图通过B-21的隐身性能与载荷能力,构建“超视距导弹发射平台”,破解美空军“导弹库存耗尽”与“航程不足”的双重困局。

那么,这一设想究竟是对空对空作战体系的“颠覆性创新”,还是缓解美军焦虑的“应急补丁”?

战略动因:美空军的双重焦虑

作为美空军新一代隐身轰炸机,B-21的初始定位是核威慑与远程打击。但近年来,美空军高层不断设想、推演未来可能发生的地区战事,表示按照美军战机目前在亚太地区的布局,在遭遇地区战事时存在反应周期过长、航程有限,且容易遭遇非对称消耗等情况,单纯依赖F-22、F-35或协同作战飞机(CCA)难以实现“价格合理的大规模”应对方案。

此外,美军目前存在的导弹库存危机进一步加剧了这一焦虑。一些前空军高级官员表示,在近期太平洋方向的军事演习中,美军“7至9天就会用完AIM-120导弹”,而且其供应商“根本没有能力快速重建弹药库”。

美国空军与太空军协会(AFA)未来航空航天概念研究所负责人马克·冈辛格表示:“我们面临的是武器短缺,而非运送武器的平台短缺。”

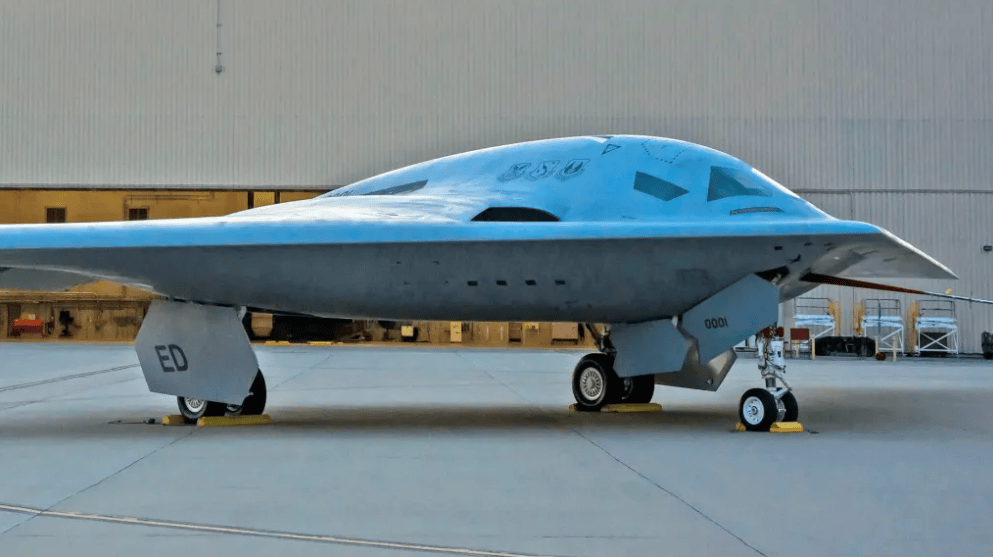

9月初,第二架小批量生产的B-21抵达美国空军加利福尼亚州爱德华兹空军基地。

在这样的背景下,B-21的大载荷能力(内置弹舱可携带20—30枚空对空导弹)成为缓解美空军焦虑困局的潜在方案——其“超视距打击+隐身突防”能力既能弥补战机数量劣势,又能减少对前线基地的依赖。

技术设想:“混合载荷”与“协同作战”

根据《空军与太空军》杂志网站的信息,美空军改造B-21的核心逻辑是重构“探测-引导-打击”的作战链路:首先由F-22、F-35或CCA前出探测目标,通过数据链引导B-21发射导弹。

该设想融合了多重技术创新:超视距打击方面,B-21可携带AIM-260“联合先进战术导弹”(射程超200千米),在假想敌防空系统覆盖范围外实施攻击;载荷灵活性方面,其内置弹舱可兼容“游隼”小型空空导弹(每舱8—12枚),实现“远近搭配”火力覆盖;战术迷惑性方面,敌方雷达难以区分执行对地任务的B-21与空战型号,增加了空防难度。

抵达美空军埃德华兹空军基地的第二架小批量生产的B-21。

尽管该设想看似完美,但技术可行性仍存疑。文章指出,要对B-21实施设想中的改造,至少需要解决三大难题:一是加装有源相控阵雷达与红外搜索跟踪系统(IRST)可能破坏其隐身外形;二是与B-21必须与F-35的多功能高级数据链(MADL)实现“无缝协同”,才能避免指挥延迟;三是B-21的轰炸机气动布局限制了其机动性,只能依赖“先敌发现、先敌发射”,无法参与近距格斗。

此外,文章还提到,美空军近期还对美国国防部预先研究计划局(DARPA)的可消耗式空射无人机项目(LongShot)进行了验证,但有官员认为其“仅是一次性导弹载体,无法重复使用”。相比之下,B-21可多次部署,长期使用成本更低——这种“高价值复用”思路,体现了美军在“低成本消耗”与“技术压制”之间的权衡。

争议焦点:“资源分配”与“核心任务”

围绕这一B-21空战化构想,美空军内部发生了争议,这些争议的本质是“核心任务”与“资源分配”的博弈。

美国空军作战司令部(AFGSC)明确反对这一设想,认为B-21的首要任务是核威慑与远程打击,改装为空战版本将“稀释轰炸机部队的核心使命”。

文章提到,B-21目前年产量为7—8架(21世纪30年代或提升至10架)。如果部分飞机被改装为空战版本,将导致“轰炸机部队规模低于最低需求”,原因是“用轰炸机执行防御性反空袭任务,就像让坦克去当侦察机——功能可行,但资源错配”。

与此相对,智库则主张突破传统作战概念。马克·冈辛格提出“混合载荷”理念:“B-21可同时携带联合空面防区外导弹(JASSM对地导弹)与AIM-260空空导弹,可以同时压制敌防空系统,并对敌机形成威慑。”冈辛格表示,根据智库作出的推演,这样的战术能够让美军在预想的战事中将“导弹库存消耗速度降低40%”。

此外,还有一些行业分析师表示,由于启动全新空战平台“在预算上不可行”,相比之下,B-21改装“成本仅为新平台的1/3”,且可复用现有生产线,成本上更为实际可靠。

现实挑战:技术、预算和战略误判

尽管将B-21改装为战术飞机的构想颇具吸引力,但是综合来说,在技术和预算方面的现实困境是无法忽视的。在技术层面,隐身与火控系统的整合依然是瓶颈,例如,加装IRST系统必须在机身表面开口,可能导致雷达反射截面增大;导弹发射时的尾焰也可能暴露位置,“一次齐射后必须立即撤离,无法持续作战”。预算和产能方面同样压力很大:诺斯罗普·格鲁门公司尽管获得了45亿美元的预算来提升产能,但消息人士称“最多增至每年20架”,无法满足“同时替换B-2与B-52”的需求。如果分流出30%的产能用于空战改装,将导致“2035年前轰炸机部队规模缺口扩大至40%”。

第一架小批量生产的B-21

此外,美空军这一构想中的更深层风险在于战略误判。从全球工业制造能力和航空科技水平来看,美国早已不是遥遥领先的独立一极了,因此是否能仅通过对某一型飞机的空战化改造,来达成其设想中的胜利,显然是存疑的。美海军战争学院教授詹姆斯·霍姆斯曾这样说道:“美军陷入了典型的‘安全困境’——美军每增加一种优势,都会触发对手的抵消措施。”

总体来说,B-21空战化构想折射出美军在资源有限与战略野心之间的艰难平衡:试图通过“非对称载荷”与“概念突破”破解其设想中的外部威胁,但又受制于技术瓶颈、预算压力与军种利益博弈。

从短期看,这一举措可视为应对当前危机的“应急补丁”——在导弹库存不足、战机数量劣势的背景下,通过现有平台改装快速提升威慑能力。如果美空军能突破技术瓶颈,或标志着空战体系从“平台中心战”向“网络中心战”的“颠覆性创新”。

然而,正如美国前空军高级官员所言:将空对空武器安装在轰炸机或其他任何飞机上都没有问题,但需要研究“看看是否从中获得利益”,以确定是否需要将部分 B-21 改装为导弹载机。“我没有看到任何能促使我们这么做的理由,但这一设想也并不荒谬。”美空军最终是否推进这一构想,不仅取决于技术可行性,更取决于其战略判断:究竟是寻求“绝对优势”还是接受“有限威慑”,是一个问题。

文案:徐秉军

排版:蓝风

编审 | 监制:武晨、王兰

看航空融媒体工作室出品