侬好黄金周|申城新展扎堆登场,热门展闭展倒计时,观展黄金窗口别错过

东方网记者熊芳雨10月1日报道:国庆黄金周的上海,艺术气息如同秋日暖阳般浸润全城。上海博物馆、中华艺术宫、上海历史博物馆等文博场馆同步按下“新展启动键”,展品跨度从宋元年间的漆器瑰宝延伸至当代先锋装置,品类覆盖古典瓷艺的温润质感与数字技术的沉浸体验,为市民与游客打造出一场兼具历史厚度与先锋质感的多元艺术盛宴。

更值得关注的是,多场人气展览将在国庆后陆续闭展,部分展品因收藏分散、保护难度大,下次集结亮相或需等待数年,眼下正是抢占观展先机的黄金窗口期。

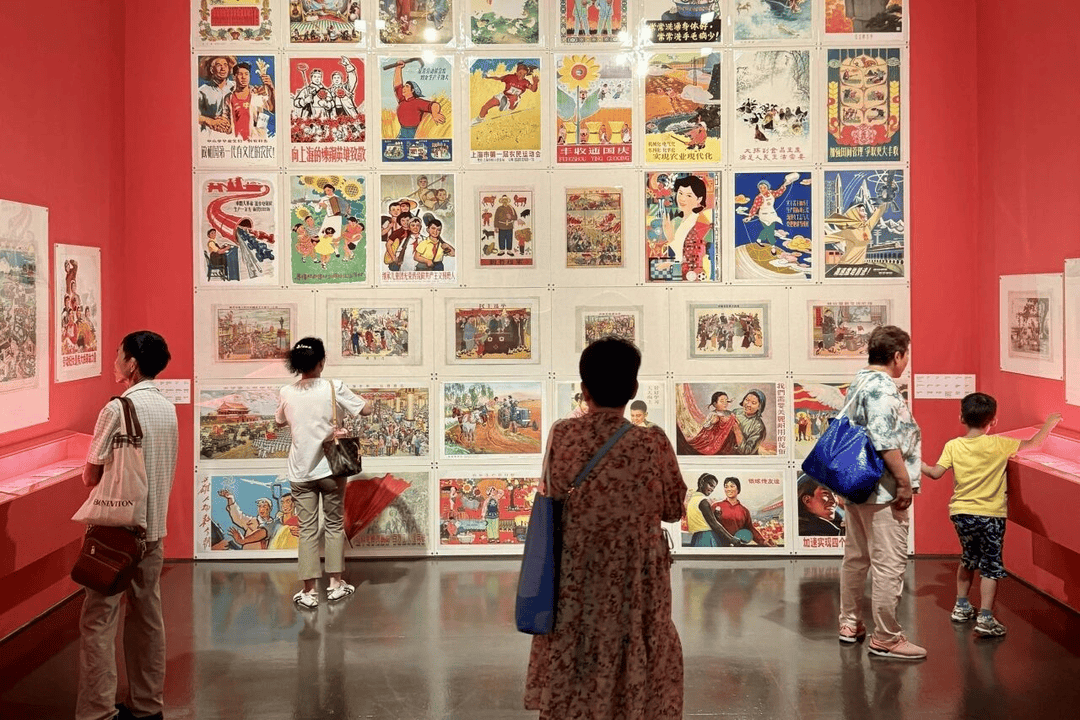

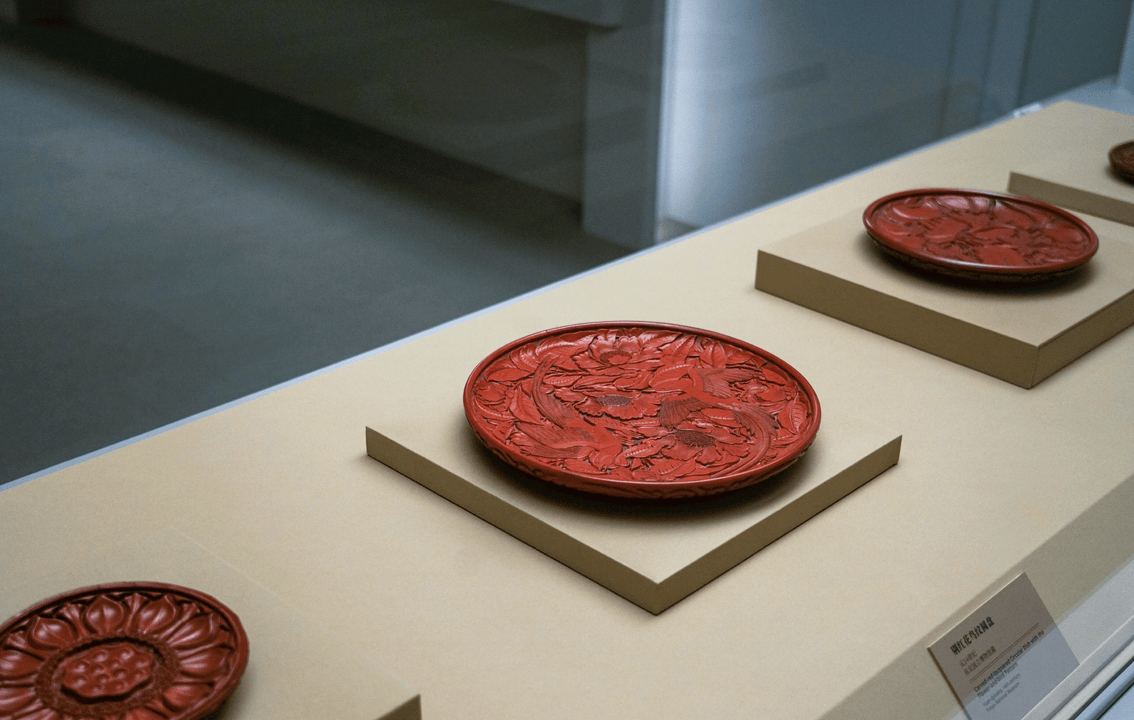

上海博物馆:宋元明漆器“红翠斗艳”

9月26日启幕的“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”,一开馆便凭借稀缺性与艺术性成为文博圈“顶流”,展期仅至10月12日,国庆假期恰好是这场“漆器盛宴”的最后入场机会。

作为近年来国内少有的宋元明漆器专题展,其展品阵容堪称“顶配”——共集结127件跨越三朝的漆器瑰宝,其中112件源自日本重要私人与机构收藏,宋元时期珍品占比超半数,更囊括7件日本官方认证的“重要文化财”与2件“重要美术品”,不少藏品因从未在中国大陆展出过,对漆器爱好者而言堪称“此生难遇”。

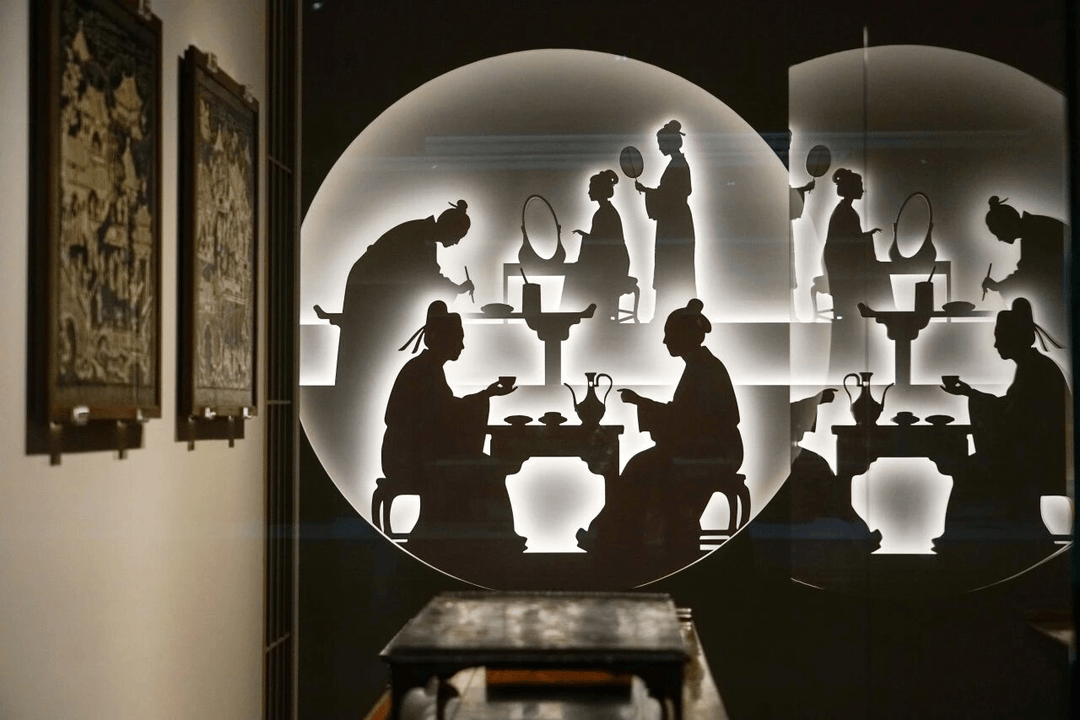

展品以“红”“翠”双色为核心叙事脉络,清晰勾勒出中国漆器工艺的演变轨迹。“红”系漆器中,宋代剔黑花卉纹盒以细腻如丝的刀法,将花瓣层次刻画得栩栩如生,尽显宋代极简美学;明代永乐剔红缠枝莲纹圆盒则以饱满繁复的纹样,展现出宫廷造办处的巅峰工艺。“翠”系漆器里,元代螺钿人物纹盘最为惊艳,贝壳镶嵌在黑漆胎上,经光线折射呈现出流光溢彩的效果,盘中人物衣袂飘飘,仿佛下一秒便要走出器物。

这些珍品不仅是工艺的结晶,更藏着古人的生活印记:食盒的隔层设计见证了宴席文化,妆奁的精巧抽屉还原了闺阁日常,文房漆器则承载着文人雅趣,堪称一部“用漆器写就的生活史”。

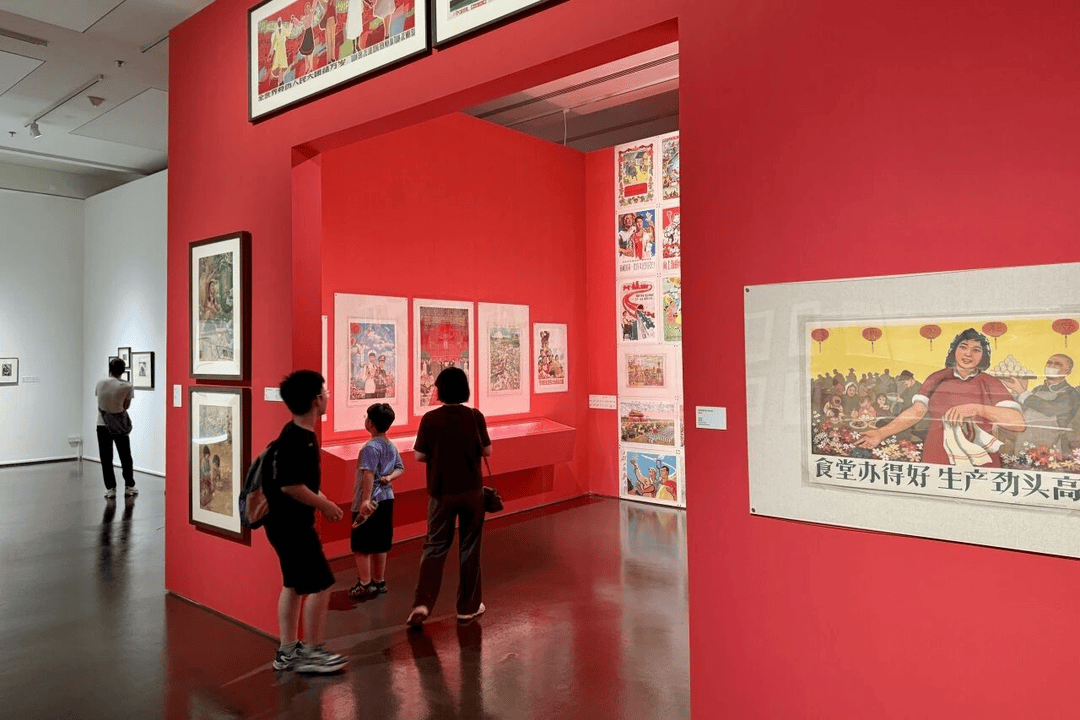

中华艺术宫:科技遇传统撑起假日热度

在文旅商融合的大背景下,上海美术馆(中华艺术宫)以“3大爆款美展+1场MR沉浸式首秀+4大板块美育活动”的组合拳,成为国庆假期的“文化打卡高地”,日均接待观众量较平日翻倍,不少游客专程为展览而来。

“巍巍者华——中国油画学会三十年艺术展”是绝对的“重量级”展品,作为国内近年规模最大的油画专题展,近800件作品铺满多个展厅,完整串联起中国油画从扎根生活到探索本土化的三十年历程。

展厅内,詹建俊的《狼牙山五壮士》以厚重的色彩与挺拔的构图,传递出英雄的刚毅气节;靳尚谊的《晚年黄宾虹》则用细腻的笔触,刻画出水墨大师的儒雅气质;罗中立的《故乡组画》中,农民的皱纹、土地的肌理充满生活温度。展览并未简单按时间排序,而是以“艺术家语言探索”为线索,将写实主义、表现主义、抽象主义作品并置,这个通过文字解读挖掘创作背后的思考——比如从全山石的《中华儿女——八女投江》中,能看到油画对中国传统绘画线条的借鉴;从石冲的装置化油画中,可窥见当代艺术的实验性,生动诠释了“油画中国化”的壮阔征程。

“万象本色——‘中国白・德化瓷’上海艺术大展”则是现象级的“流量担当”,开展至今已有近70万观众打卡,直接带动世博地区商场客流同比增长30%以上。为回应观众热情,展览从原定闭展日延期至10月8日,国庆假期成为最后观赏窗口。

展内,《神话》《极彩·如愿佛》等顶流展品前始终排着长队:《神话》以纯白瓷土塑造出飘逸的神仙形象,衣纹如流水般流畅;《极彩·如愿佛》则突破传统,在白瓷上施以淡彩,既保留了“中国白”的温润,又增添了灵动气息。

来自浙江的周女士特意趁着假期二刷:“7月第一次来太匆忙,好多细节没看清,这次专门盯着瓷瓶的开片纹路看,那种自然形成的裂纹,比任何装饰都动人。”

年度大展“上海现代”则像一部“可触摸的城市记忆”,引领观众穿越上海的摩登年代。展厅设计暗藏巧思:复刻老上海客厅的角落摆着留声机、藤椅与老式台灯,黑胶唱片转动时传出周旋的歌声,瞬间将人拉回民国时期;跨媒介装置互动区里,观众伸手触摸光影,就能“点亮”老上海的街景——南京路上的电车、石库门里的弄堂生活,都以动态影像呈现,让观展从“看画”变成“入画”。

“马上闭展了,还好没错过!”专程从苏州赶来的周先生站在张光宇《西游漫记》原稿前感慨,“以前只见过印刷品,这次看原作,才发现线条里藏着这么多幽默细节,孙悟空的神态像极了老上海街头的小人物,这种艺术张力太打动人。”

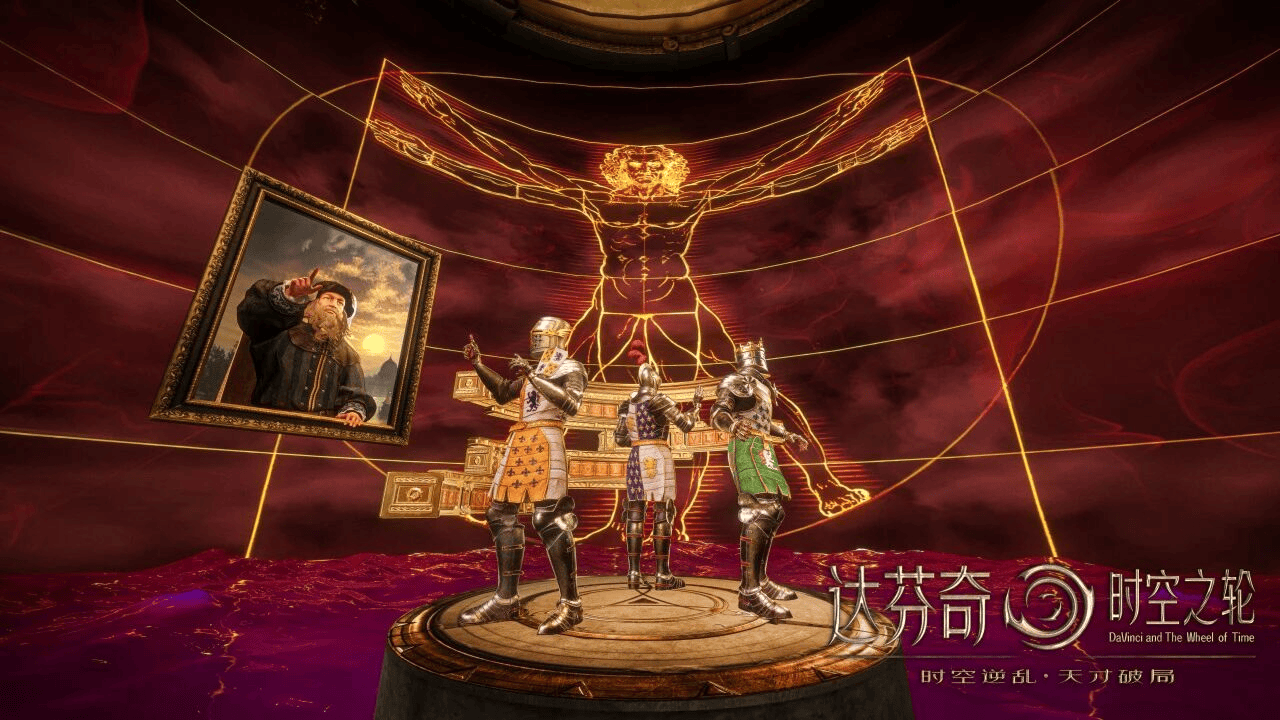

科技赋能让艺术体验更添新意。MR沉浸式艺术体验“达芬奇・时空之轮”在假日期间全国首秀,每场体验都座无虚席。观众戴上MR眼镜后,仿佛穿越到文艺复兴时期:达芬奇“数字生命体”从画作中走出,一边讲解自己的发明手稿,一边引导观众互动——隔空挥手就能操控虚拟的机械狮子行走,点击屏幕可破解维特鲁威人身上的密码锁,甚至能模拟投石机发射“炮弹”。

“以前觉得达芬奇的发明离自己很远,现在通过技术‘亲手’操作,才明白他的奇思妙想有多厉害。”刚体验完的初中生王同学兴奋地说,而陪同的李先生则对视觉效果赞不绝口:“画面和现实场景融合得特别自然,故事线也完整,既好看又涨知识。”

上海历史博物馆:弗里曼镜头里的中国

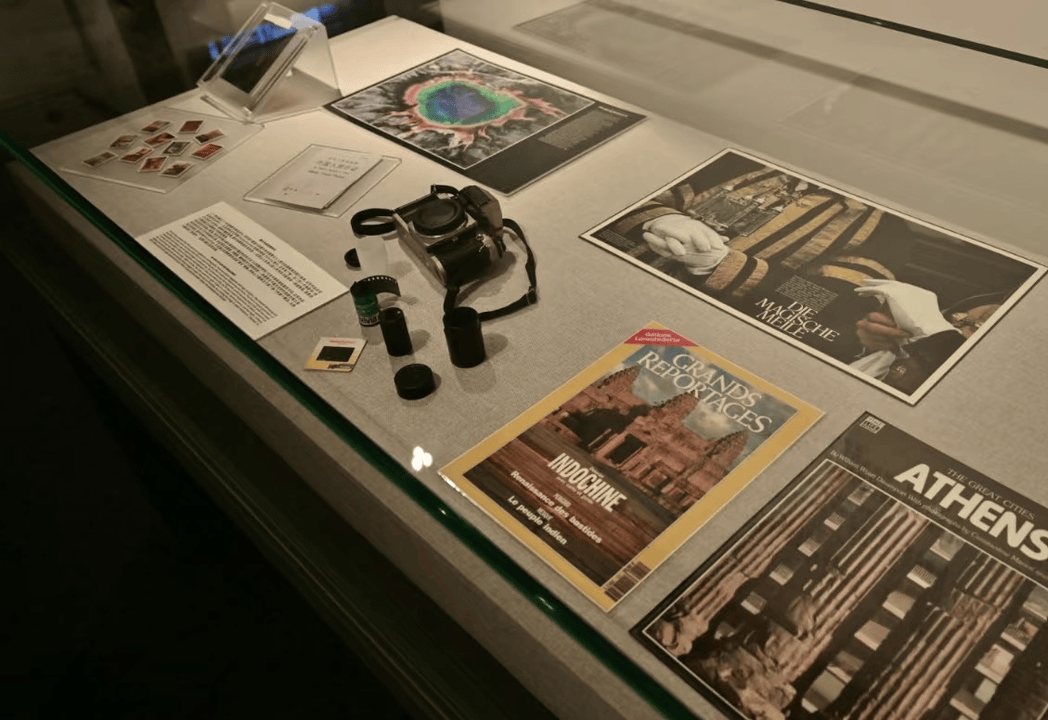

9月30日全新开幕的“世界摄影大师镜头里的中国——迈克尔·弗里曼摄影展”,为国庆观展清单增添了一抹“人文温度”。作为英国知名摄影师、《摄影师的视界》作者,迈克尔·弗里曼自1985年首次来华后,便持续用镜头记录中国的变迁,此次展览汇集其近70张珍贵作品,既是他对四十载中国之旅的深情回顾,也是迄今规模最大、内容最丰富的中国主题影像展。

这些照片没有宏大的叙事,却满是打动人心的细节:1980年代茶马古道上,马帮汉子牵着骡马行走在山间,脸上的皱纹里沾着尘土;2010年代上海外滩,夜晚的光轨如彩色丝带缠绕着万国建筑;市井巷陌中,老人坐在竹椅上摇着蒲扇,孩童围着冰糖葫芦摊奔跑;西部山河间,落日将雪山染成金红色,牧民赶着羊群穿行在草原……弗里曼以地理学者的精准捕捉场景,用人类学家的敏锐观察细节,将不同年代、不同地域的中国图景串联起来,构建出一部属于他的“中国视觉编年史”。

“人间百味”单元是展览的“泪点担当”。外滩餐厅里,一枚鱼子酱虾饺被拍得如雕塑般精致,晶莹的虾饺皮包裹着饱满的馅料,鱼子酱在顶部闪着微光;而隔壁照片里,曲阜街头的包子铺前,蒸笼掀开的瞬间,白雾裹挟着香气升腾,刚出炉的肉包冒着热气。两张照片并置,既有精致餐饮的仪式感,也有市井小吃的烟火气。

弗里曼在展览前言中写道:“作为一名英格兰人,我与包子的相遇来得太迟。每逢微凉的清晨,我总会想起那口热乎的肉包——柔软的面皮里,仿佛藏着一个滚烫的承诺。”

展览特别开辟“上海篇章”,集中呈现弗里曼对这座城市的持续关注:1995年的外滩照片里,江面上的轮船寥寥无几,岸边的建筑灯光稀疏;2003年的同角度照片中,江面船只往来如梭,建筑被霓虹点亮;2023年拍摄的大田路建筑工地,挡板上绘制的“假窗户”旁,艺术家特意悬挂了一只真实的篮子,真假交织间,藏着城市更新的趣味瞬间。据悉,展览持续至10月30日,全程对公众免费开放,不少观众特意带着父母前来,在老照片里寻找记忆中的中国。

上海当代艺术博物馆:用艺术解构日常

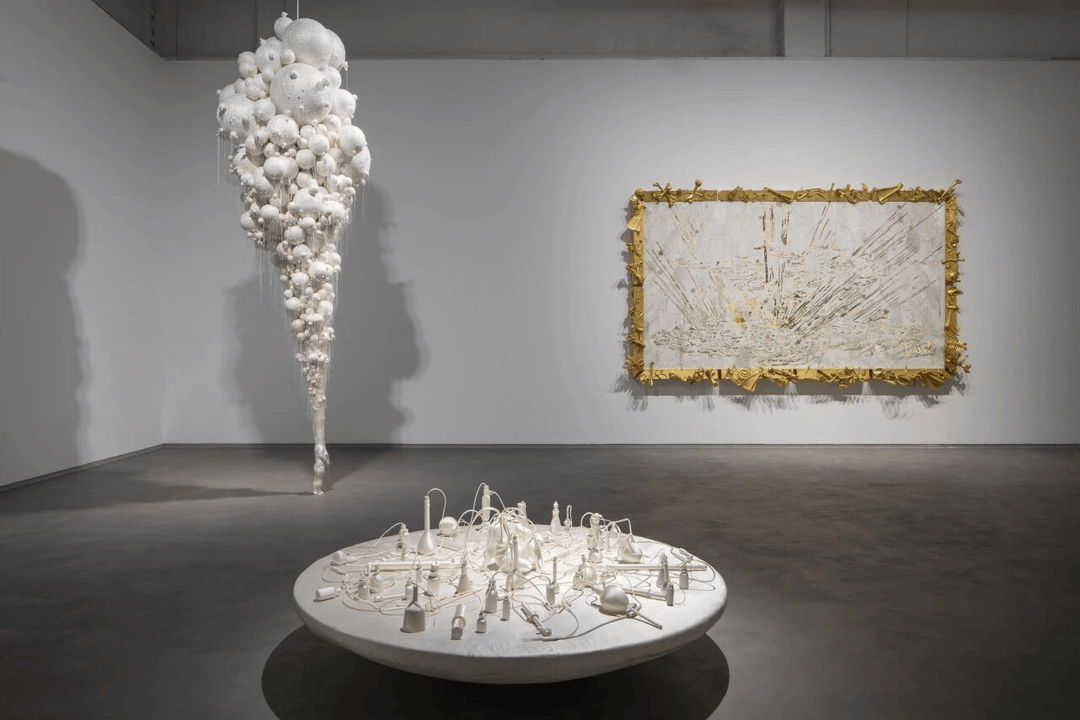

上海当代艺术博物馆内,9月28日开幕的林天苗“没什么好玩的!”个展,是这位先锋艺术家迄今最大规模的研究性展览,开展后迅速成为文艺爱好者的“打卡地”。展览免费开放至2026年1月4日,无需赶时间,却值得慢慢品味。

展览以“身体”与“日常物体”为两大核心主题,通过逾40件/组代表作,梳理林天苗三十余年的艺术脉络。

入口处,1997年的同名作品《没什么好玩的》格外醒目:数百根白色棉线从天花板垂落,每根线的末端都系着一枚缝衣针,针下悬挂着纽扣、布料等日常物件,微风拂过,棉线轻轻晃动,针与物件碰撞发出细微声响。往里走,《绑着的桌子》系列作品充满视觉冲击力:木质桌子被彩色丝线紧紧缠绕,丝线勒出的痕迹仿佛“桌子的伤痕”,既传递出束缚感,也暗含着挣脱的力量;近年的影像作品《日常·非常》则记录了她用丝线“改造”日常场景的过程——丝线缠绕着椅子、书架、餐具,让熟悉的物件变得陌生,引发观众对“日常”的重新思考。

“展览标题不是‘不好玩’,而是带着一种对生活的审视。”策展人皮力在导览中解读,“它取自林天苗1997年的作品,自带存在主义意味,让我想起西西弗斯推石上山的故事——日复一日的重复,本身就带着荒诞感。1990年代,林天苗作为初登艺术舞台的女性艺术家,既要在男性主导的艺术圈站稳脚跟,又要应对家庭生活的压力,她没有回避这些困境,而是用艺术‘蔑视’它们——承认压力的存在,然后用创作超越它。”这种态度也贯穿在作品中:早期用丝线、布料等“女性化”材料创作,打破人们对艺术材料的固有认知;后期将日常物件转化为艺术语言,用看似柔软的媒介传递坚韧的力量。

沪上文博场馆演绎秋日艺术叙事

第五届外滩艺术季期间,复星艺术中心以“五展联动”打造出外滩边的“艺术秘境”,其中“迪奥小姐展览:芳踪絮语”因稀缺性与沉浸感,成为国庆假期的“必打卡项”,且将于10月8日正式闭展。

这场展览以迪奥经典香氛“迪奥小姐”为线索,通过六大展区串联起品牌的百年美学传承。入口处的“香氛档案库”里,陈列着从1947年至今的香水瓶设计手稿,纸张泛黄却依旧清晰,能看到设计师对瓶身曲线、瓶盖细节的反复修改;“嗅觉实验室”区域,观众可通过互动装置闻到不同版本“迪奥小姐”的香气,从早期的浓郁花香,到现代的清新果香,感受香氛配方的演变;最受拍照爱好者欢迎的“镜像花园”,用镜面与白色花艺打造出梦幻空间,中央摆放着以香氛为灵感的艺术装置,灯光透过装置投射出斑斓的光影,与外滩的江景遥相呼应。

此外,龙美术馆浦东、西岸两馆同步推出特色展览,一东一西遥相呼应,演绎“东西交融、古今对话”的秋日艺术叙事,满足不同观众的观展需求。

其中,浦东馆的“橙黄橘绿时”展览,光标题就充满诗意——取自苏轼“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,免费开放至11月30日,适合带着家人慢慢逛。

展览汇集潘玉良《青瓶红菊》、罗中立《喝水的农民》、吴冠中《江南水乡》等40余件作品,题材多与“秋”相关:潘玉良笔下的红菊开得热烈,青瓶的素雅与之形成对比;罗中立画中的农民,捧着水瓢站在秋日的田埂上,脸上满是丰收的疲惫与喜悦;吴冠中的江南秋景,用简洁的线条勾勒出白墙黑瓦与金黄的树木。

展厅设计更是将“秋意”拉满:传统红木家具摆放在展厅角落,桌上放着古籍与茶具;素雅的旗袍挂在墙面,与画作中的人物服饰呼应;暖黄色灯光透过薄纱洒下,营造出“秋日文人书房”的静谧氛围,观众漫步其中,仿佛能闻到桂花香,感受到秋风的温柔。