原创 陈仓之战究竟多惨烈?四万蜀军对一千魏军 ,围攻20天不克伤亡惨重

《陈仓之战:以弱胜强的军事奇迹》

前言

当我们审视一场战役时,往往会陷入简单的强弱对比:一方布下天罗地网般的战略部署,另一方困守孤城;一方调集千军万马,另一方以寡敌众;一方连日猛攻,另一方顽强抵抗。表面看来,这似乎是一场实力悬殊的较量,胜负似乎早已注定。但历史的真相往往出人意料。四万精锐蜀军,历经二十余日的猛烈围攻,竟未能攻克一座看似弱小的城池,最终铩羽而归。这究竟是地理环境的限制,还是守军将领的过人智慧?让我们深入探究这场经典战役的军事智慧。

北伐大军迂回进发 守将巧布铁桶防线

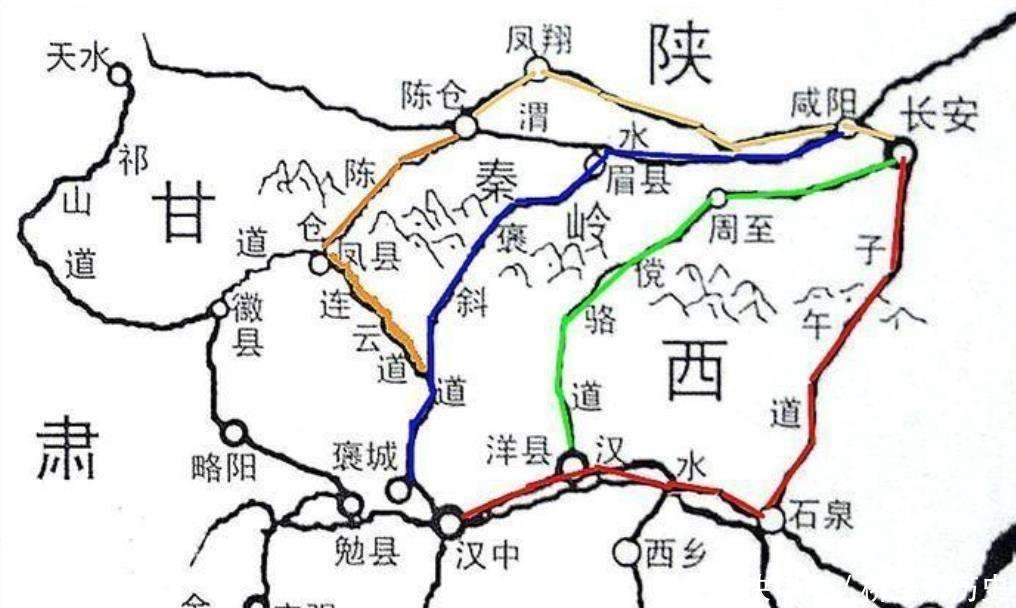

公元228年深秋,蜀汉丞相诸葛亮再次燃起北伐中原的雄心。汲取前几次北伐的经验教训,这次他刻意避开了魏军重兵把守的主要通道,选择了一条鲜为人知的金牛道。这条山路崎岖难行,却可出其不意地直抵魏军腹地。诸葛亮亲率四万精锐步骑,为求行军速度,严令将士轻装简从,仅携带必要的粮草。白天,大军隐匿于山谷密林之中;夜晚,借着月色快速行军。全军保持绝对静默,连马蹄都裹上布条,生怕惊起飞鸟暴露行踪。经过十余日的秘密行军,蜀军终于抵达战略要地陈仓城下。

然而,他们万万没想到,这座看似孤立无援的小城早已严阵以待。守城主将郝昭绝非泛泛之辈,这位身经百战的将领在接到敌军来袭的预警后,立即展开周密的防御部署。他仅以千余守军,却将城池打造成铜墙铁壁。城墙上布满了锋利的木栅,箭垛后埋伏着训练有素的弓弩手。城内日夜赶制箭矢、滚木、礌石等守城器械。郝昭更亲自巡视每一段城墙,检查每一处防御工事,确保万无一失。他深知,这座城池将是阻挡蜀军北进的关键屏障。

两军对峙城下 劝降谈判陷入僵局

金色的余晖洒在陈仓斑驳的城墙上,诸葛亮立于高台之上,远眺这座被群山环抱的城池。蜀军大营旌旗招展,战马嘶鸣,四万大军将小小的陈仓围得水泄不通。\"派使者前去劝降。\"诸葛亮沉声下令。谋士靳详策马来到城下,高声宣读劝降书,承诺优待降卒。

城头上,郝昭身披重甲,目光如炬。他挥手示意守军保持戒备,同时命令继续加固城防。面对劝降,他斩钉截铁地回应:\"兵法有云,守城为上。我虽兵少,但有坚城可恃,岂会轻易投降?\"劝降失败后,诸葛亮连夜召集众将商议对策,大帐内灯火通明直至深夜。

次日,蜀军再次派出使者,这次他直接拉弓搭箭,箭尖直指使者:\"速速退去!否则休怪箭下无情!\"使者仓皇而退。郝昭知道,真正的考验即将来临。

二十日血战 攻守双方各显神通

随着震天的战鼓声,蜀军发起了总攻。数十架云梯、冲车、投石机如潮水般涌向城墙。\"放箭!\"郝昭一声令下,城头顿时箭如雨下。蜀军先锋部队纷纷中箭倒地。更致命的是,守军投下的火油罐将攻城器械点燃,熊熊烈火中,蜀军第一波攻势被彻底瓦解。

但蜀军很快重整旗鼓,发动更猛烈的进攻。郝昭急中生智,命人将巨石系于长绳上,从城头抛下。这种原始的\"流星锤\"在密集的蜀军中造成巨大杀伤。攻防战从清晨持续到日暮,双方都付出了惨重代价。

接下来的日子里,诸葛亮改变策略,采取车轮战术,昼夜不停地轮番进攻。郝昭则身先士卒,每天仅休息两个时辰,带领守军顽强抵抗。深秋的寒风中,这场惨烈的攻防战持续了整整二十个昼夜。

暗战与智谋 地下交锋难分高下

久攻不下,诸葛亮决定另辟蹊径,秘密挖掘地道企图潜入城内。而敏锐的郝昭很快察觉异样,立即在城内挖掘深沟进行反制。两军在地下展开了一场看不见的较量。蜀军工兵在阴暗潮湿的地道中奋力挖掘,而守军则通过埋设水缸监听动静,精准判断地道走向加以破坏。

与此同时,正面战场的厮杀仍在继续。郝昭不断变换防守策略,时而以火攻,时而以滚木,让蜀军防不胜防。而诸葛亮也尝试了云梯、冲车、地道等多种战术,但陈仓城防固若金汤,始终无法突破。战事陷入胶着,双方都面临着体力和意志的极限考验。

无奈撤军 北伐大业功败垂成

随着时间推移,蜀军的处境日益艰难。粮草补给线被切断,士兵疲惫不堪。更令诸葛亮忧心的是,魏国援军正在逼近。若继续围城,蜀军将陷入腹背受敌的绝境。在最后一次军事会议上,诸葛亮痛苦地下达了撤军命令。这对志在北伐的他来说,无疑是沉重的打击。

撤退前夜,诸葛亮独自登上高处,凝望着这座久攻不下的城池。月光下,他仿佛能看到郝昭仍在城头巡视的身影。这位守将的坚韧与智慧,让他不禁心生敬佩。

次日黎明,凄厉的撤军号角响彻山谷。蜀军带着不甘与遗憾缓缓退去,只留下满目疮痍的战场。而城内的守军则爆发出震天的欢呼,庆祝这场不可思议的胜利。

历史启示 意志与智慧的胜利

回望这场经典战役,我们不禁要问:为何实力悬殊的对抗,最终却是弱势一方获胜?这场战役颠覆了传统军事认知,展现了战争艺术的精妙之处。诸葛亮虽为一代军事奇才,却无法突破郝昭精心构筑的防线。

这告诉我们,战争不仅是实力的比拼,更是意志与智慧的较量。蜀军的失败不在于兵力多寡,而在于守军坚定的信念与出色的指挥艺术。在这个高科技战争的时代,陈仓之战的启示依然发人深省:真正的胜利往往属于那些意志坚定、准备充分的一方。

无论时代如何变迁,这场以千余人抵御四万大军的经典战例,都将永远铭刻在军事史册上,成为以弱胜强、以智取胜的永恒教材。