原创 抗战有多艰难?八路军主力2000多支步枪,却有多达13种型号

在全面抗战爆发初期,八路军第129师为扩充部队规模,采取了\"以老带新\"的扩军方式。具体做法是从原有的主力部队中抽调经验丰富的军事干部和成建制的连队,与地方游击队进行合编,从而组建新的作战部队。这种扩军模式虽然快速增加了部队数量,但也带来了武器装备方面的严重问题:新组建的部队只能获得部分武器装备,而原有主力部队的武器配备也因此被大幅稀释。

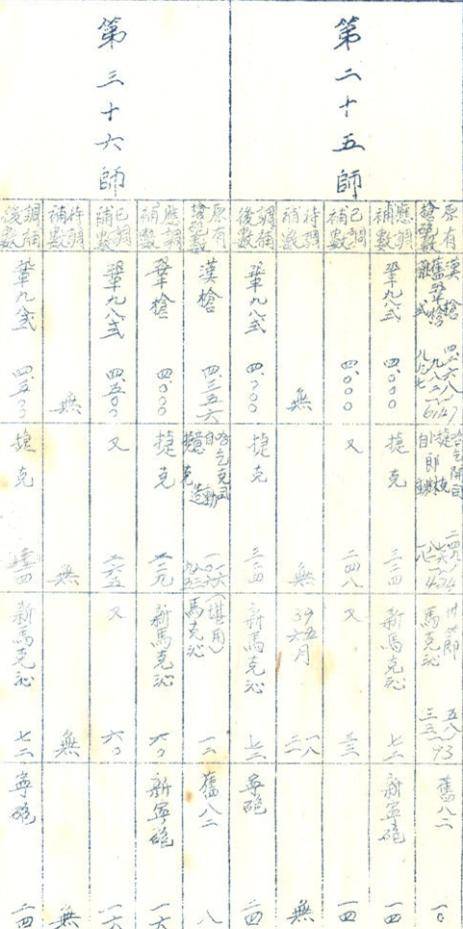

1938年5月进行的部队实力统计,不仅证实了这一问题的存在,更暴露出一个令人震惊的情况:当时部队装备的枪械在口径和型号上的复杂程度,远远超出了人们的想象。以第129师为例,该师下辖的三个主力团——第769团、第771团和第772团(缺一个营)的武器统计数据显示:仅步马枪就存在两种口径、多达13种不同型号。其中,7.92毫米口径的步马枪共有1799支,具体包括:汉阳造869支、奉天造131支、广东造143支、巩县造69支、德国造201支、四川造320支、土造20支、陕西造42支、江西造4支;6.5毫米口径的则有483支,分别为:三八式362支、湖北造\"小金钩\"88支、山西造30支、俄国造3支。值得注意的是,这13种分类还只是按照产地划分的,如果进一步细分具体型号的差异,恐怕还要再分出几十种之多。

除了数量不足的问题外,这些枪械的质量状况也令人堪忧。统计中的许多枪支都存在严重的老化和性能缺陷,特别是四川制造的步枪性能极其低劣。然而在当时艰苦的战争环境下,能有武器使用就已经是万幸,即便是主力部队也不得不使用土法制造的简陋枪支。虽然由于历史原因,当时中国军队普遍存在枪械杂乱的问题,但像第129师这样复杂的装备状况,在全国范围内也是极为罕见的。

这里特别要澄清一个常见的误解:网络上经常提到的所谓\"德械师\",实际上并非真正装备德国武器的部队,而是经过整编的\"调整师\"。这类部队最重要的改进就是实现了主要武器装备的统一化:每个师级单位集中配备4000支统一型号的新式步枪、324挺轻机枪、72挺重机枪以及24门迫击炮。实现武器型号和口径的统一化,并全部采用新式装备,这在当时看似简单的要求,却只有中央军嫡系的20个师(包括教导总队和第2师补充旅)能够基本达到标准。而指望蒋介石为八路军提供这样完整的全新装备——包括4000支步枪、324挺轻机枪、72挺重机枪和24门迫击炮——显然是不现实的。事实上,在整个抗战期间,国民政府拨发给八路军的武器总量,都难以凑齐这样一套完整装备,更不用说保证武器的新旧程度和质量状况了。

从1938年5月的统计来看,这三个主力团(缺一个营)装备的马步枪总数仅为2282支,相比部队出征时的装备数量明显减少。造成这种情况的主要原因,一方面是抽调部队组建新单位导致武器分散,另一方面新缴获的武器也优先配发给新组建的部队,以帮助其快速形成战斗力。在自动武器方面,部队装备有7.92毫米口径轻机枪90挺、6.5毫米口径轻机枪10挺,基本能够满足每个主力团步兵连配备3挺轻机枪,即平均每个排1挺的标准配置。重机枪方面则有7.92毫米口径24挺)和6.5毫米口径(1挺),也达到了每个步兵营配备1挺重机枪的基本要求。因此,当时八路军主力团的一个连队作战时,最好的火力配置就是3挺轻机枪,再加上可能加强的1挺重机枪,而且弹药供应还必须精打细算。

火炮方面的情况略有改善,迫击炮数量增加到10门,包括75毫米口径3门和83毫米口径7门。其他武器装备还包括手机枪79支、手枪48支、驳壳枪322支、信号枪17支、手挽子2支以及六轮手枪1支。遗憾的是,这份统计报告没有记录弹药储备情况,因此我们无法得知当时部队的实际弹药保障水平。