原创 关税大棒砸落前,美国代表团“放鸽子”,不去印度?印度暂停关税,莫迪释放重要信号

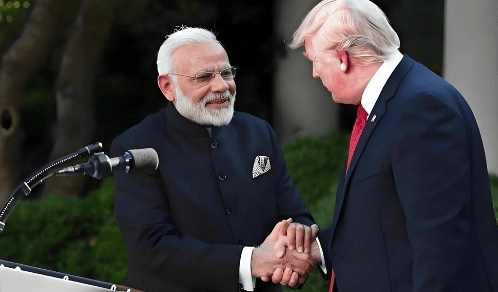

你敢信吗?美国50%的关税大棒即将落下,原定访印的美国贸易代表团却突然“放鸽子”,而印度反手暂停部分进口关税,莫迪更是放出一连串耐人寻味的信号。这波操作让美印关系的戏码愈发扑朔迷离,背后究竟藏着什么?

事情的导火索绕不开俄乌冲突。美国对印度大幅增加俄罗斯石油采购耿耿于怀,财政部长贝森特直言这是“印度式套利”——冲突前俄罗斯石油在印进口占比不足1%,如今已飙升至42%,印度低价购入后加工转售,被美国视为“战争期间牟利”。

8月6日,特朗普突然宣布对印度商品加征25%额外关税,总关税升至50%,8月28日生效,理由是“惩罚”印度购俄石油,还称“不热衷谈判”。印度立刻抗议这种“不公平”,并戳破美国双重标准:美国每年从俄罗斯购买数十亿美元化肥和铀,却限制印度正常贸易。

更戏剧性的是,原定于8月25日至29日的美国贸易代表团访印行程突然取消,贸易协定谈判随之推迟。路透社指出,这意味着印度已无法在关税生效前扭转局面,双方信任裂痕进一步扩大。要知道,此前美国还多次承诺与印度达成降税协议,如今的反转堪称“翻脸比翻书快”。

面对美国施压,印度的回应软硬兼施。8月19日,就在贝森特指责印度的同一天,印度宣布暂时取消11%的棉花进口关税至9月30日,这被解读为针对美国农产品关税关切的善意,但未触及停止购俄石油的核心诉求。

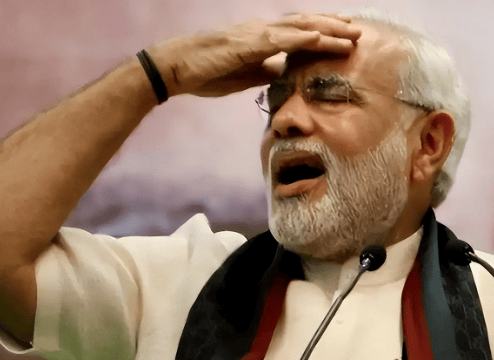

莫迪的态度则更显强硬。他明确表示,全球经济动荡下印度“必须保护自身利益”,誓言推进“印度制造”实现自力更生,甚至称自己要做“保护农民的墙”。其支持者已开始呼吁抵制麦当劳、可口可乐等美国企业,反美情绪升温。军事上,印度搁置引进美国F-35战斗机计划,即便国产五代机项目无果、俄制苏-57指望不上,仍拒绝妥协,足见其战略自主的决心。

深层来看,美印矛盾根源在于利益分歧与战略定位冲突。美国想将印度拉入对俄阵营,却遭拒绝——印度不仅石油依赖俄罗斯,超三分之一军事装备也来自俄。印度更不满美国霸权逻辑:“凭什么你能买俄货,我就不能?”

这种分歧推动印度加速“向东看”。近期中印互动频繁,王毅与苏杰生会谈确立“互尊互信、和平共处”原则,苏杰生明确表态“台湾是中国的一部分”,莫迪也期待在天津上合峰会与中方会晤。有消息称中国或恢复对印肥料、稀土等资源供应,令印度工商界振奋。同时,印度未因美国压力减少与俄罗斯的军事、能源合作,三国互动让美国倍感压力。

这一系列变化对美印关系冲击显著。若50%关税长期实施,印度对美出口或降60%,威胁近1%GDP,制药和电子产品若失豁免,降幅可能达80%。军事合作遇冷也让美国“印太战略”受挫。

对印度而言,虽面临经济压力,但与中俄合作或部分对冲损失。而从全球格局看,印度的自主选择正加速多极化进程,美国单边霸权遭遇更多挑战。莫迪的信号已很清晰:印度不会为迎合美国牺牲自身利益。这场博弈的后续发展,或将深刻影响全球力量平衡,值得持续关注。