“水中黄金”,游回来了!

近日,在东海渔场,渔船结束三个月的伏季休渔,开展捕捞作业,收获黄鱼满仓。

20年前,同样在这片海域,渔民们拉上来的网常常空空如也。“靠山吃山,靠海吃海”,这是沿海地区长久以来的生存法则。由于长期过度捕捞,我国“四大海产”之首的大黄鱼,从年捕 16.8 万吨跌至不足 50 吨。

20年来,舟山不断探索,勇于创新,这些“水中黄金”正重新游回人们的视野。“东海渔场”转型“蓝色银行”。

“东海无鱼”的警钟

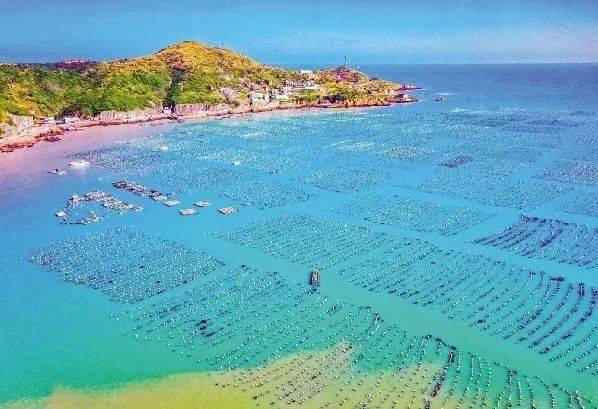

舟山东海渔场,地理位置得天独厚,地处三江交汇处,岛屿与港湾众多,寒暖流交汇,为各类海洋生物提供良好的生长和繁殖条件,也因此成为我国重要的渔场。

20世纪70年代,随着机械帆船等新型捕鱼设备的发展,渔民数量不断增加,作业渔场不断扩大至鱼类产卵场,“无序捕捞”成了当时常态,直接导致渔业资源急剧衰退,大黄鱼等传统经济鱼类濒临灭绝。“东海无鱼”的呼声日益高涨,海洋生态和渔业发展面临严峻考验。

破局:从“无序捕捞” 到 “生态牧渔”的转型实践

面对“东海无鱼”的危机,舟山开始了一系列的转型探索。

1995年,伏季休渔制度率先落地。2015年,浙江开始实施首个“东海渔仓”修复计划,“一打三整治”(即打击涉渔“三无”船舶,整治“绝户网”等非法渔具、违规捕捞行为及海洋污染现象)正式启动,东海粮仓的修复振兴迎来关键转折。

护鱼先护家,为大黄鱼筑好“海中巢”。舟山累计投放近50万立方米人工鱼礁。每年放流大黄鱼等各类苗种约 15 亿单位;同时建立海洋特别保护区,助力海洋生态自然修复。

从“捕鱼人”到“护海人”:渔民的新生

2001年起,舟山市启动渔民转产转业工程,通过“减船减人”“技能培训”“就业扶持”等组合政策,帮渔民“换个工作”。

在这场转型中,“新渔民”的到来为舟山渔业注入了新动能。2021年,大连海洋大学刘永虎带着团队扎根舟山六横岛,采用立体增养殖技术,让濒临灭绝的岱衢族大黄鱼重现野生口感。他带领团队建设的中间育成网箱平台,注重模拟天然生长环境,今年养殖产能已达40万尾,未来将扩产至500万尾。

刘永虎的到来,让当地渔民的转型之路更宽广。台门渔港老渔民吴师傅在刘永虎的养殖场工作,他的旧船换成观光艇,获10万元补贴,“工资高了,社保也有了,日子越过越踏实。”

从小跟随父亲打渔的胡军杰,在2003年和朋友合伙开设海钓俱乐部。在政府的支持下乘上海岛旅游发展的东风,业务渐兴。在海钓俱乐部出海的每条船上,雇佣的都是六七十岁无法远洋捕捞的老渔民,他们每年能拿到五六万元工资,比以前出海打渔时收入更稳定。

如今,不少退捕渔民从曾经的“船老大”变成了“护海员”,参与海域巡逻、生态监测、人工鱼礁维护等工作。除了基础月薪,还有生态补偿金。渔民感慨:“以前捕鱼养家,现在养海致富”。到2025年,全市渔民人均收入达到52700元以上,年均增长率8%,好日子看得见,摸得着。

市场革新:从“低价抢货”到“养海富民”

舟山国际水产城作为全国最大的原产地鱼类批发市场,曾经“低价抢货”成风 ,甚至出现“论条叫卖”的低价倾销现象。2016年,一条重达4.1斤的野生大黄鱼以29800元成交,开启渔产品拍卖制的实践。随后,当地积极引进水产电商,推出“互联网 + 拍卖”新模式。

80后的张磊,作为舟山本地的“渔三代”,留学归来,在舟山做起电商卖海鲜。从自己开车配送海鲜,到给国内生鲜大平台供货。他研发了先进的保鲜打包方式,业务范围扩展到上海、北京等城市,为当地渔产品售卖打开销路。舟山逐渐搭建起完整的海鲜电商产业链,海产品远销各地。

刘永虎也在为渔民拓宽增收渠道。他开设首家舟山海鲜旗舰店,全力打造“六横大黄鱼”品牌,从活鱼、冰鲜到深加工产品全面布局,让渔民能分享更多产业增值收益。

如今的市场,低价倾销少了,野生大黄鱼等高端水产的交易更规范、透明,真正实现了“养海”与“富民”的双赢。

转型成效:生态与经济双赢

如今的东海,变化实实在在:在嵊泗枸杞岛海域,水下摄像机拍摄到消失10年的曼氏无针乌贼种群。相关数据显示,人工鱼礁投放两年后其资源密度比投礁前平均提高 9.3 倍。2023年评估显示,东海渔场渔业资源量已恢复至20世纪80年代的60%(约72万吨),“四大渔产”资源量较21世纪10年代初增长4倍以上,舟山大黄鱼年产量超25万吨。碳汇渔业更显价值,贝藻类养殖、增殖放流,形成的“蓝色碳汇”年固碳总量达7.48万吨,接近5万亩森林的固碳能力。

生态向好带动产业多元化发展。刘永虎推动的18亿元的六横海洋牧场综合体,集养殖、科普研学、休闲海钓于一体,预计2026年接待游客超12万人次。当地居民计划开起渔家乐、海鲜小店,家门口的“生态饭”越吃越香。

舟山20年,从“东海渔场”到“蓝色银行”

联合国粮农组织将“舟山模式”纳入《可持续渔业指南》,正是对其从“无序捕捞”到“生态牧渔”转型成功的权威印证。

舟山用20年的时间,从“东海渔场”到“蓝色银行” —— 海洋生态成了“本金”,可持续发展就是“利息”。不仅让我们看到了海洋生态修复的希望,更为全国乃至全球的沿海地区提供了可复制、可推广的宝贵经验。

中国新闻网综合自澎湃新闻、竞舟新闻、青春舟山、每日舟山、中新浙里

原标题:《“东海渔场”变“蓝色银行”!舟山用20年回答:碧海也是金山银山》

来源:中国新闻网