原创 对华加征200%关税?G7国家全部反对,欧盟不跟,美只能拿印度撒气

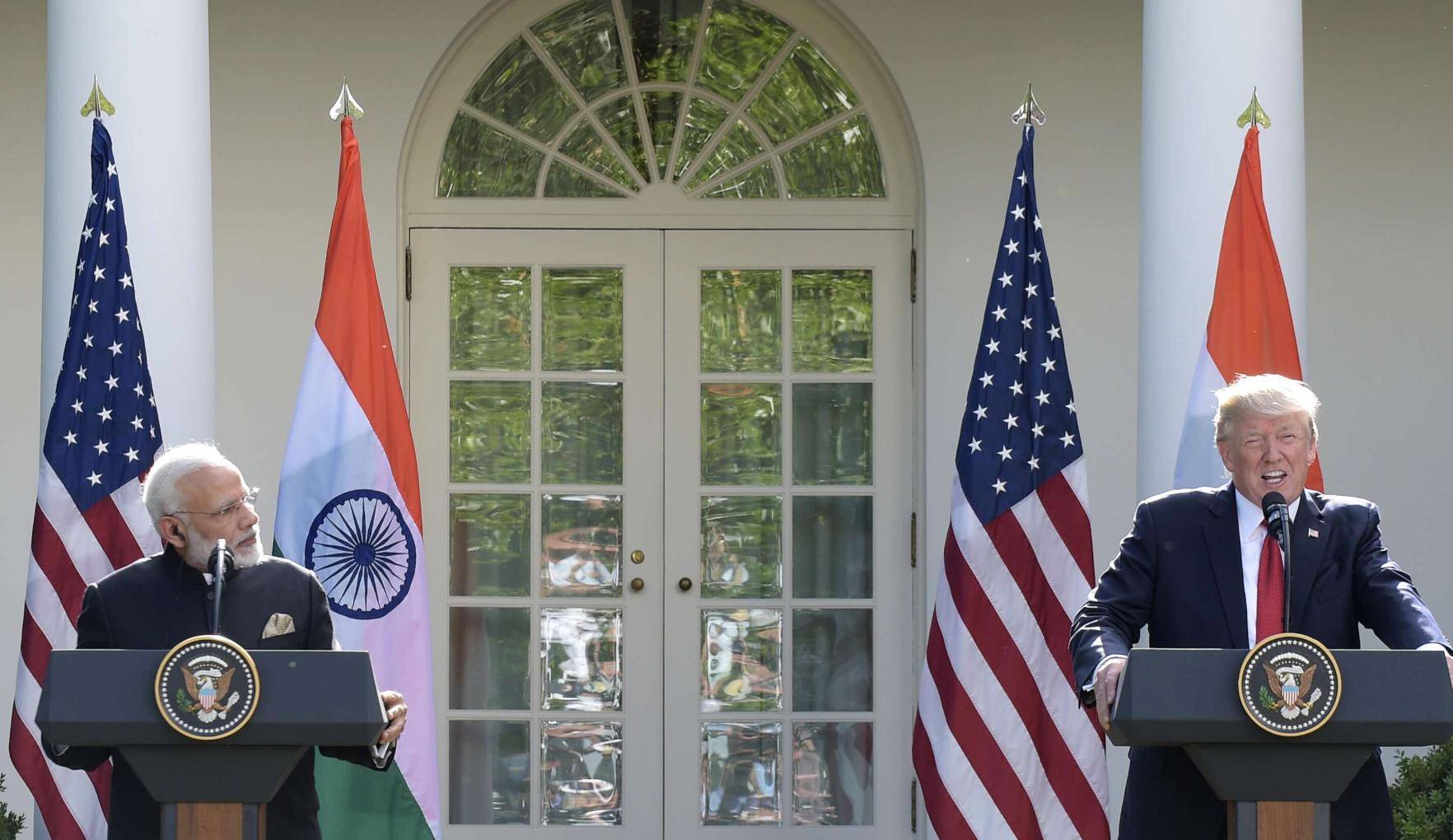

近期,美国财政部长贝森特在接受采访时透露了一则引发广泛关注的外交事件。当时,在七国集团(G7)会议上,贝森特与特朗普一道,向欧洲领导人提议对中国加征200%的关税。这个提议令在场的领导人感到尴尬,他们纷纷低头看着鞋子,无人敢回应。会议室里的沉默,不仅是对提议的避而不谈,更是对复杂经济形势的深刻考量。

事实上,欧洲领导人之所以选择沉默,并非无所作为,而是因为他们不得不深思其经济利益的严重后果。中国已经连续多年成为欧盟最大的贸易伙伴,2024年中欧贸易额突破数千亿欧元。德国的汽车产业、法国的奢侈品行业等,均高度依赖中国市场。如果欧盟跟随美国的脚步,对中国加征高额关税,欧洲企业每年可能面临超过1000亿欧元的损失,甚至有可能危及到欧洲在全球市场的竞争力。而更为关键的是,中国制造的商品——从手机到家电,再到日用消费品,已深深嵌入欧洲消费者的日常生活。如果提高关税,必然导致物价上涨,引发严重的通货膨胀,最终损害普通民众的利益。

另一方面,欧盟的内部结构也让其在对华关税问题上无法轻易做出决定。欧盟并非一个统一的经济体,它由多个成员国组成,每个国家的经济利益不同,因此在制定对外贸易政策时,必须达成广泛共识。举例来说,欧盟曾因中国电动车的反补贴问题,在内部激烈争论,最终仅针对特定领域征税。如果将关税范围扩大至所有商品,哪怕是10%的税率,都可能面临无法通过的困境,更别提特朗普提出的200%关税。

对于贝森特的批评,认为欧洲国家“只会说大话,拖后腿,完全不敢跟上美国的步伐”,这类言辞显然忽略了事实。虽然贝森特试图将美国与欧洲的立场对比为“勇敢与怯懦”,但实际上,欧洲并非缺乏行动力。事实上,欧盟在多个国际事务中展现出更强的独立性。比如,欧盟最近通过的第18轮对俄制裁方案,重点打击俄罗斯的“影子舰队”及其石油运输网络。而美国并未对这一制裁做出实质性跟进,特朗普政府的反应在多项制裁措施上都显得迟缓。由此可见,美国并非总是“勇敢”的一方,反而在一些关键问题上选择了观望。

贝森特的指责,实际上反映了特朗普政府在对华贸易战中进退失据的焦虑。自2018年特朗普发起贸易战以来,美国希望通过加征高额关税来迫使中国做出让步,并改变全球贸易规则。然而,实际效果与预期完全相反。中国凭借其在全球产业链中的核心地位,以及对关键资源的控制,有效抵抗了美国的压力。特别是在2024年,中国通过限制稀土出口,精准打击了美国的多个工业链条。这一举措深刻表明,中国在全球供应链中的地位不可替代。

与此同时,美国对华贸易战导致国内通胀飙升。数据显示,超过60%的美国日常消费品依赖中国进口。关税使这些商品价格上涨,给普通民众带来了巨大的经济负担。价格上涨的幅度远超过工资增幅,民众的购买力显著下降,社会不满情绪加剧。而更为严重的是,美国的贸易政策并没有遏制中国的崛起,反而让美国在国际贸易中的信誉受损。根据世界贸易组织的数据,自特朗普政府实施保护主义政策以来,全球贸易增速显著放缓。

与美国的激进政策不同,欧盟则在对华关系中采取了更加理性和务实的态度。尽管欧盟在某些领域对中国实施了一些限制,但总体上,欧盟仍然维持与中国的经贸合作关系。法国总统马克龙曾明确表示,欧洲必须在全球事务中寻求更多的战略自主,不再仅仅是美国的附庸。随着这种声音在欧盟内部日益增强,欧洲国家逐渐认识到,与中国的合作对其经济和全球地位至关重要。

在美国的对华贸易战失利,欧洲也拒绝跟随的情况下,特朗普政府急于寻求一场“胜利”。于是,印度成为了下一个目标。美国对印度的出口商品加征了25%的关税,并威胁将这一税率提高至50%。针对印度的药品出口,美国更是提出了250%的关税要求。这种“避强击弱”的策略暴露了美国对外经济政策的短视。然而,印度并非软弱的对手。近年来,印度在国际事务中展现了越来越大的自主性,它与俄罗斯的密切合作及在多边机制中的活跃表现,让美国的高压策略难以奏效。

当贝森特提议对中国加征200%关税时,G7领导人集体的沉默实际上传递了一个明显的信号:没有一个国家愿意主动成为美国霸权主义的牺牲品。这也表明,美国试图通过遏制中国发展的战略,已经遇到严峻的挑战和失败。