蒋介石“下野”后,为何还在为转移黄金费尽心机?

1949年1月21日,蒋介石宣告“下野”。

“下野”后,蒋介石躲在了他的老家浙江奉化溪口,过上了看似悠闲的乡居生活。但实际上,他的野心和权力欲望从未消退。

妙高台位于溪口雪窦山巅,地势险要,三面凌空,下临深渊。蒋介石选择这里作为他的临时指挥部,在妙高台的别墅中架设了多部电台。每天,电报声不断响起,来自各地的情报和指令在这里交汇、传递。许多国民党官员不顾路途遥远,前来向蒋介石当面汇报工作。

小小的溪口,一时间取代了南京,成为了国民党新的权力中心。

台湾传记作家 王丰:

“他用国民党的总裁的名义要来指挥当时的国民党政府,指挥前线的军队。”

在溪口的日子里,蒋介石常与家人亲友游山玩水,看似沉浸在寻常岁月的安宁之中,内心却暗流涌动。中央银行库房里堆积的那些黄金,始终是他放不下的心事。对他而言,能否牢牢掌控这批财富,直接关系着他维系权力的筹码。

浙江大学历史系教授 陈红民:

“1948年年底的时候,蒋介石还是‘总统’,1949年2月份再运这个钱时,他不能用政府的名义去调拨这笔钱了,所以那个时候大概是用了军队的名义把这个钱拿走。”

蒋介石为调取黄金找到的名目,被国民党内部称为“预支军费”,就是用军费支出的理由,从中央银行的库房里预先支取一批黄金,用来发放前线部队的军饷。

蒋介石把这个担子,压在了吴嵩庆的肩上。

吴嵩庆与蒋介石是同乡,当时在国民党军联合勤务总司令部工作,执掌着国民党全军的军费事宜。这个特殊的职位便利,再加上同乡之间的情谊,让他成了运作黄金转移的最佳人选。 吴嵩庆接受秘密命令后,立即着手与财政部和中央银行协商。

面对这笔“狮子大开口”的巨额军费申请,财政部负责人徐堪犹豫不决,担忧此举会引发更大规模的挤兑风潮。

复旦大学历史系教授 吴景平:

“在李宗仁代行‘总统’职权这样一个框架体制之下,财政当局、其他行政当局,对于黄金的大批调出是比较谨慎的。我觉得实际上徐堪是意识到这当中有异样的、特殊的考量,所以他在程序上、手续上会表达不要轻易地、轻率地就让大量的黄金外运。”

为了争取徐堪签字,吴嵩庆提议先支取一半数量的黄金,但这个方案仍遭到了徐堪的拒绝。

为了打破僵持的局面,蒋介石的儿子蒋经国紧急抵达上海,并以战事紧急、前线催饷作为理由,要求徐堪签字同意提调黄金。最终,在蒋经国的斡旋和多方施压下,徐堪只能点头同意。

蒋介石打着军费的名义运走黄金,直接造成了国库的巨额亏空,也给上海的经济带来了沉重打击。

近现代史研究学者 王晓华:

“因为发行钞票是需要有准备金的,把大批的黄金都运走了以后,黄金没有了,金圆券就废纸都不如了,严重破坏了上海的经济和市民的生活,包括失业率激增、工厂倒闭,无法维持汇率的稳定,外汇市场也失控了,加剧了通货膨胀和经济混乱。”

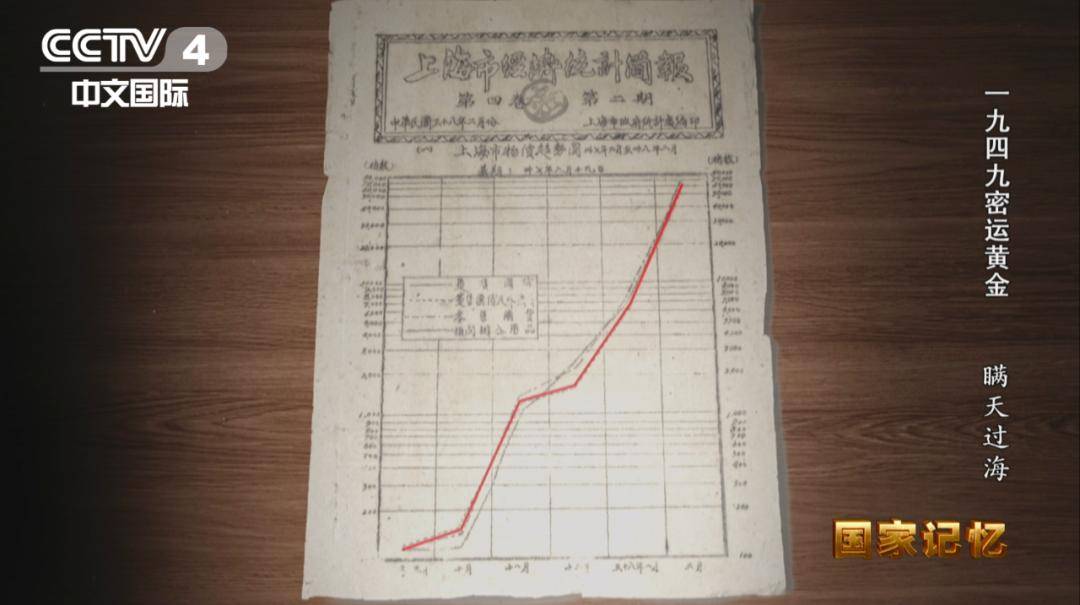

这份由当时上海市政府统计处编印的《上海市经济统计简报》,更直观地展现了这种掠夺带来的恶果。自1949年1月起,上海的物价趋势陡然上扬,1月至2月间更是呈现出急速增长攀升的态势。

对于蒋介石秘密转运黄金的行径,当时的一些报刊媒体予以揭露和批判,让广大民众得以看清蒋介石集团倒行逆施的真实面目。

面对舆论的揭露与批判,蒋介石转运黄金的行动并未收敛,反而更加急切,索性将一些黄金的运送任务交给了自己的专机驾驶员衣复恩。

衣复恩性格不张扬,行事果断,这让多疑的蒋介石对他格外放心。

衣复恩从国民党空军中挑选出七八架飞机,组成了一支秘密运输队。这些飞机被安排部署在上海江湾机场,处于高度戒备状态。

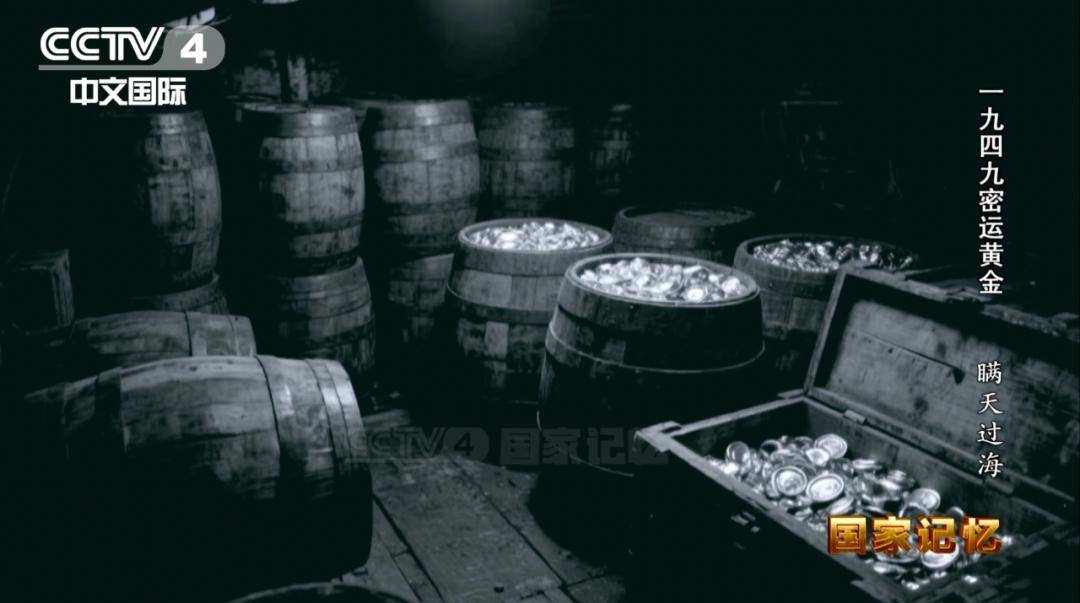

2月6日入夜时分,在夜幕的掩护下,一块块黄金被偷偷清点,匆匆装箱,随即被搬上运输机,运往台湾。

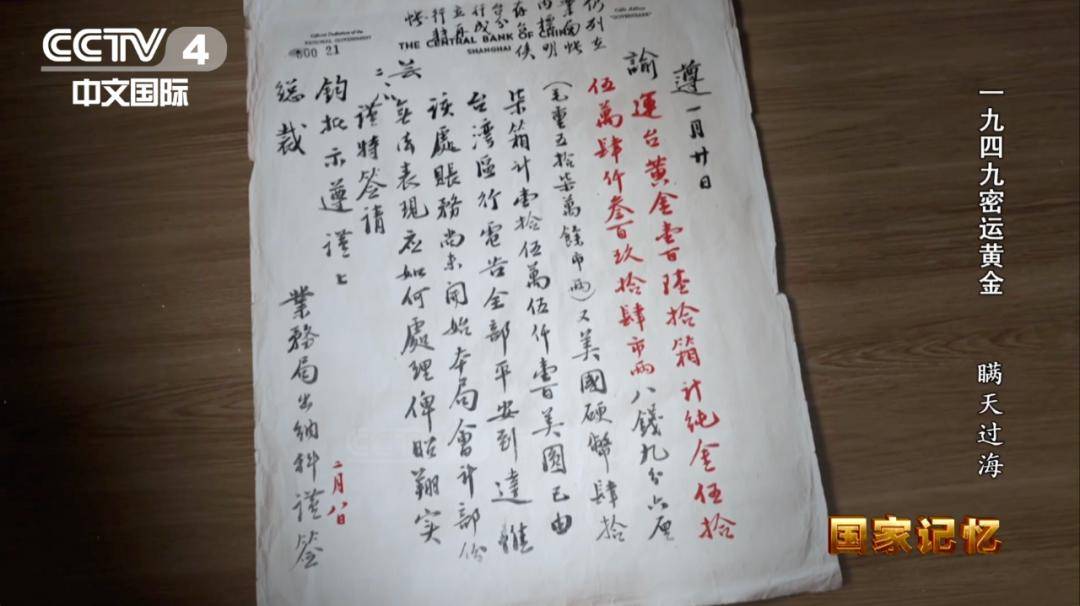

这份珍藏于上海市档案馆的中央银行档案,清晰地记录下了台湾收到一批黄金的具体数额和签收时间:运台黄金壹佰陆拾箱计纯金约伍拾伍万肆仟叄百玖拾肆市两,2月8日。

这仅是蒋介石转运黄金的一部分。到1949年3月,国民党转运黄金的数量高达300多万两。可是,再多的黄金也填不满国民党统治溃败的黑洞。

1949年4月1日,张治中作为首席代表率国民党政府代表团抵达北平,与周恩来为首席代表的中国共产党代表团展开谈判。经过多次交换意见、多方协商,国民党政府代表团接受了中共代表团拟定的《国内和平协定(最后修正案)》。

然而,国民党当局却拒绝签字,执意要凭借长江天险实现“划江而治”。这场旨在争取和平的谈判,终究因国民党的顽固立场而破裂。4月20日夜,长江炮声响起,宣告着国民党“划江而治”的幻想彻底破灭。

蒋介石机关算尽,以多种手段转运黄金,终究难逃历史与人民的裁决。那些黄金是老百姓用血汗积累的家底,却被他视作维系独裁的筹码,在战火中向台湾转移。事实证明:背离民心的道路,终是末路。

敬请收看今天(8月6日)20:00,CCTV-4《国家记忆》《一九四九密运黄金》之《瞒天过海》。

来源:CCTV国家记忆