原创 美企申请被中方驳回,当初西方怎么卡中国脖子的,现在正加倍奉还

今时今日,稀土成为了一个炙手可热的话题。随着科技的发展和军事需求的不断增加,这些被称为“未来矿物”的元素越来越受到重视。正如《华尔街日报》近日所报道的那样,美国虽然放松了对中国部分高科技产品的出口限制,但中国却依然对美国和欧洲在关键矿物上的供应保持“封锁”态势。这场从科技到军事、从经济到地缘政治的较量,已经演变成新一轮的全球稀土之争。

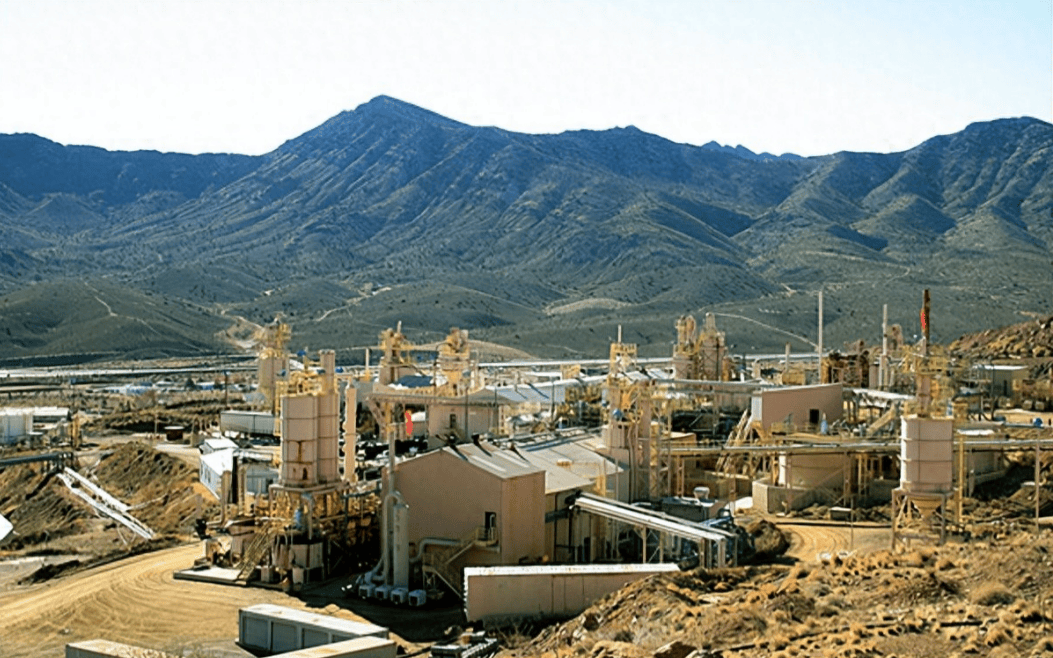

稀土元素因其在电子、国防、航空航天等领域不可或缺的特性,被誉为现代科技的“血液”。在这个背景下,中国所占据的稀土产业链的90%冶炼加工份额,显得尤为重要。更重要的是,重稀土的储量和产能占比甚至高达95%。这让西方国家在享受高科技带来的便利时,不得不仰赖中国的稀土供应。可以说,西方的军工企业几乎都逃不掉与中国稀土的“亲密接触”。

其实,中方此前在7月份恢复了对美国的民用稀土供应。对此,一家美国军工企业抱着试一试的态度,于近日向中方提交了用于国防和航空航天领域的稀土申请。然而,这一申请已经被中方驳回。可以看出,当初西方怎么卡中国脖子的,现在正加倍奉还。

令人唏嘘的是,当年西方国家以各种手段封锁中国的科技与军工发展,不乏一些极端的想法,比如“一颗螺丝钉”都不卖给中国。因此,中国的第一艘航母“辽宁号”的前身“瓦良格号”在回国之路上经历了重重磨难。然而,风水轮流转。在经历了多年的封锁与打压后,中国的国防工业如今已拥有相当的实力,完全能够支撑自己的技术革新与武器装备制造。美国商务部在2025年又将25家中国实体列入出口管制清单,企图封堵中国的国防军工发展之路,但成效却微乎其微。

在这场看似“猫和老鼠”的游戏中,周而复始的制裁不过是西方自我设限的表现。中国在稀土资源上的整合能力,无疑使得西方国家面临结构性依赖的窘境。有人曾说,短时间内想要摆脱这种依赖几乎是不可能的。这不仅是因为稀土的特性,更是因为中国在冶炼和加工技术上的领先地位。

在面对中国的稀土优势时,西方国家也并非毫无反击之策。一方面,德国、法国等国呼吁实现稀土“自主化”,希望建立起独立的稀土产业链。但很快就遭到了本国企业的强烈反对。毕竟,自主生产意味着巨额投资与成本增加,这是德国大众、宝马等企业无法承受的现实。

另一方面,波兰和波罗的海国家则急于绑定美国的供应链,但所需承担的高昂加工成本再次提醒他们,这条路并不好走。每吨稀土要额外花费2000美元的加工费,这势必使得这些国家在国际竞争中处于劣势。结果是,欧盟2025年的“稀土战略”仅落实12%的资金投入,显示出其内部协调与执行的困难。

可以毫不夸张地说,中国在稀土这一块已经不仅仅是拥有资源那么简单。在全球军事资源话语权的角逐中,中国通过控制对军用稀土的出口,成功塑造了一种新的力量对比。这不仅是对西方国家长期以来打压政策的有力反击,更是在国际政治中抢占了主动权。

西方媒体已然意识到,失去中国的稀土供应,意味着其军工库存的消耗将在未来18到24个月内见底。届时,很多先进战机和导弹的生产将不得不中断,这将是何其沉重的打击。

在这样的背景下,我们不禁要问:美国及其西方盟友能否在2030年前打破中国的稀土垄断?答案显而易见,短期内几乎不太可能。纵观全球,哪国能在稀土资源开采与技术加工上迅速实现自给自足?这恰恰是美国及其盟友必须认真思考的课题,而不是仅仅依靠制裁与封锁来解决的问题。

综上所述,全球稀土之争折射出的不仅是资源的争夺,更是国际关系复杂性的缩影。在这场博弈中,谁是赢家,谁是输家,尚待时间来验证。然而,有一点可以肯定的是,无论如何,稀土问题将一直是未来国际关系的重要话题之一。