原创 5个军20万,对战韩军4个师6万,金城战役:志愿军有多“稳准狠”

创始人

2025-08-03 21:34:11

0次

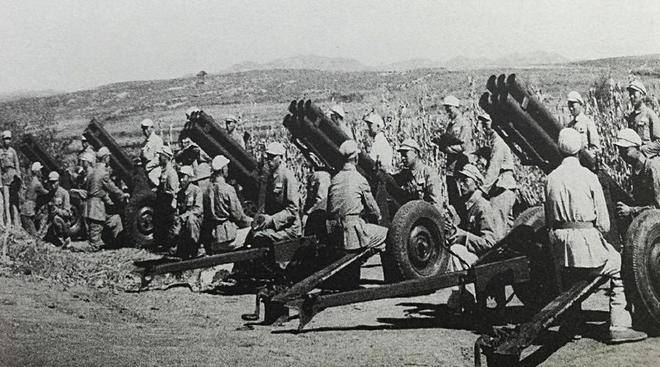

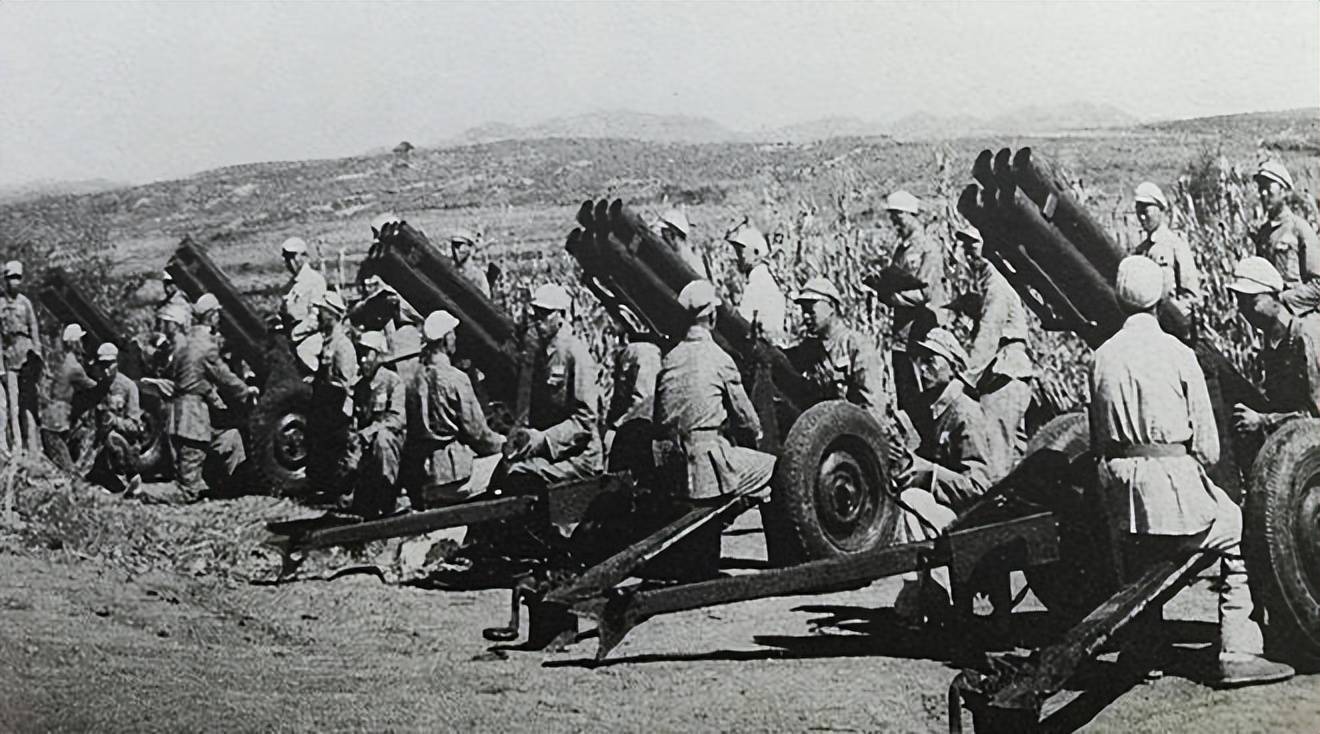

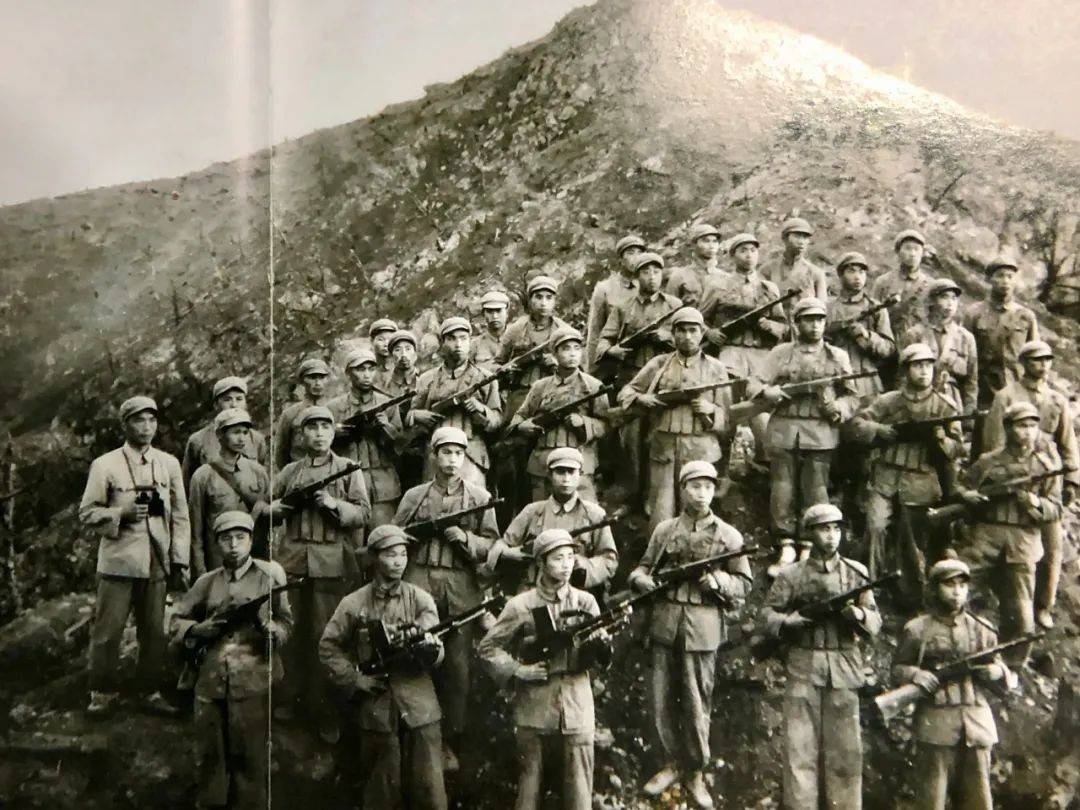

1953年7月,朝鲜战场局势紧张,和平谈判即将达成时,李承晚突然做出了令人惊愕的决定:单方面释放战俘,挑起事端,显然是要破坏即将签署的停战协议。这一举动立即引发了联合国军的措手不及,而中国人民志愿军则毫不犹豫地发起了反击。这场战斗不仅仅是简单的冲突,而是经过精心准备的一场精准、稳重且异常凶狠的“收官之战”。

相关内容

热门资讯

粤港澳大湾区创业投资引导基金公...

人民财讯2月1日电,2月1日,深圳市创新投资集团官方微信号发布了《关于公开征集粤港澳大湾区创业投资引...

澳门英皇娱乐酒店大堂78公斤黄...

1月30日,有网友发帖称,澳门英皇娱乐酒店大堂标志性的“黄金大道”景象不再,原本镶嵌在地砖内总重78...

原创 不...

从格力离职后,王自如除了回归数码评测之外,还入职了新东家:加入了国内的AR眼镜巨头-雷鸟创新。 临...

北京经济技术开发区:设立人工智...

人民财讯1月31日电,近日,北京经济技术开发区管理委员会印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实...

德邦基金与“大V”合作违规销售...

南方财经全媒体集团投资快报记者 李燕娜 近日监管发布机构监管通报,通报了对涉嫌违规销售某基金公司的处...

原创 山...

公益在线太原讯(记录者 范继东)2026年1月31日,由山西省海养慈善基金会与山西启元关爱中心联合主...

基金研究周报:权益风格切换,白...

一周摘要 市场概况:上周A股市场呈现结构性分化格局,主要宽基指数普遍承压,上证指数收于4117.95...

网传金额明显夸大!黄金平台杰我...

来源:证券时报 近日,深圳水贝黄金珠宝市场发生黄金预定价平台“跑路”事件,引发市场关注。 近日,深圳...

投顾周刊:黄金主题基金总规模已...

黄金主题基金总规模已近3800亿元 工信部召开光伏行业座谈会强调“反内卷”,推动行业良性竞争 中...

黄金史诗级巨震!背后发生了什么...

本文仅为热点分析,观点仅供参考。 近日,如果你和笔者一样,恰好盯着国际市场的行情,恐怕会惊得从椅子上...