美财长警告:中国继续购买俄石油恐面临100%关税

谈判刚结束,美国财政部长就威胁:如果中国不收手,美国考虑对中国相关产品加征高达100%的关税!

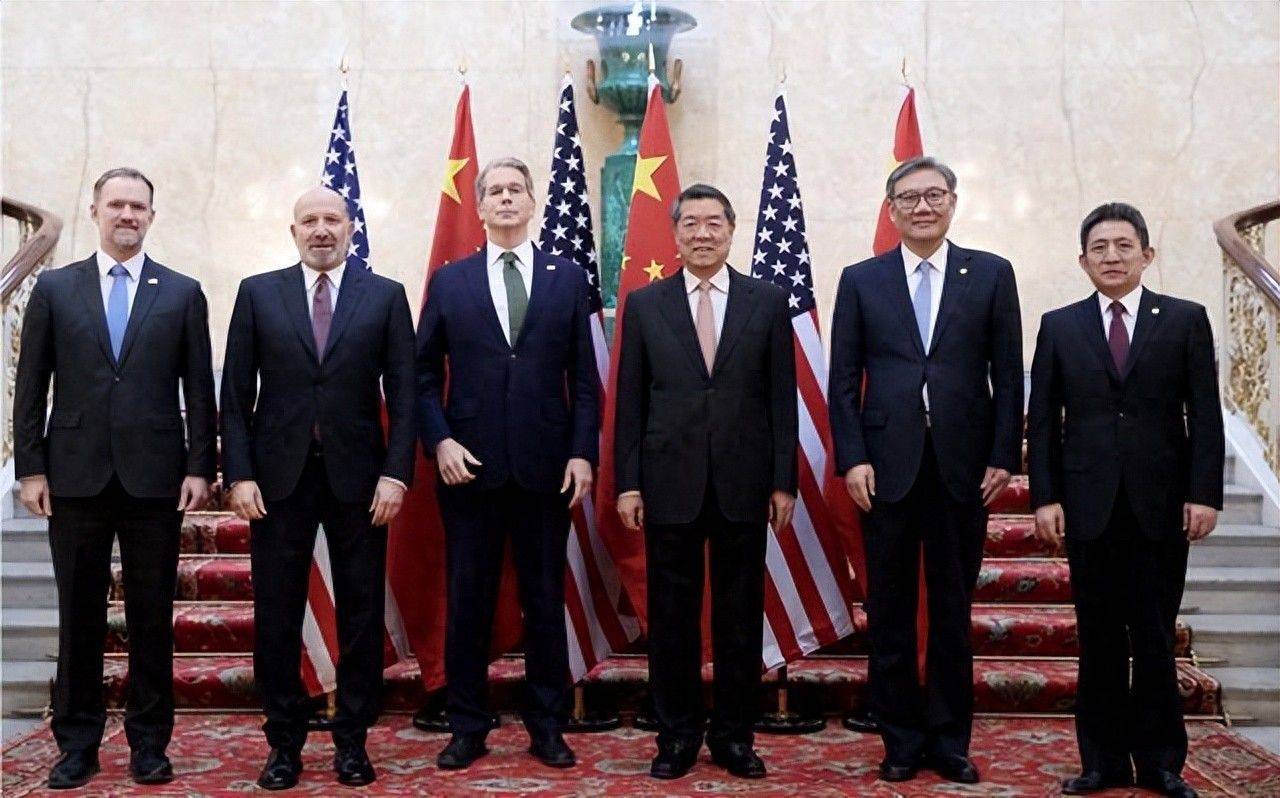

据联合早报消息,日前,在瑞典首都斯德哥尔摩,中美第三轮关税问题谈判悄然举行。这场被外界寄予厚望的对话,旨在为两国持续数年的贸易摩擦寻找缓和的出口。然而,会谈结束后,双方出人意料地没有发布任何联合声明。

这次会谈,双方同意将原定于8月初到期的关税暂停期限,再延长90天。这在一定程度上反映出中美双方都期望避免“关税战”再度升级,力求为后续磋商争取更多时间与空间。但美国官员在宣布这一消息时,特意强调了一个关键点:最终的关税决定权,仍掌握在特朗普手中。

值得注意的是,美方还在谈判中传递出了强硬的信号。美国财政部长贝森特在与中国经贸团队的会谈结束后警告称,中国如果持续购买受到制裁的俄罗斯原油,相当于为俄罗斯的军事行动提供了“经济生命线”。为此,美国及其盟友正认真考虑采用“二级制裁”手段。其中一项关键选项,便是可能对中国相关企业加征高达100%的惩罚性关税,以此迫使中国减少甚至停止进口俄罗斯石油。

从美国的战略意图来看,其背后有着多重考量。一方面,在俄乌冲突的大背景下,美国将切断俄罗斯能源收入视为关键战略目标。

由于美俄之间直接贸易体量小,制裁效果有限,美国就试图将针对俄罗斯的制裁,通过“长臂管辖”延伸到与俄罗斯进行重大贸易的第三方国家,而中国作为俄罗斯原油的最大买家之一,自然成为美国试图施压的重点对象。

另一方面,贝森特直言,中国继续购买俄油,出售军民两用物资,是在助长欧洲的战争。这种论调,一来可以为其强硬手段进行开脱,试图在道义上占据制高点,团结西方盟友;二来,也是对中国进行“污名化”操作,将中国正常的商业行为与地缘政治冲突强行关联,误导国际舆论。

对于中国来说,本身是一个能源消费大国,保证能源安全是必要的。而俄罗斯石油在价格和地理区位上,都具有难以替代的优势。弃俄油而另寻他路,不仅成本高昂,且短期内难以实现。更重要的是,这关系到中国在国际事务中独立自主的决策权。接受这种“长臂管辖”,无疑会损害中国的核心利益和国际地位。因此,中方明确表态,能源消费是根据国家需求与全球供应决定的,中国不会因为外部威胁轻易改变能源采购政策,坚决维护国家安全、发展利益。

值得注意的是,美国一方面需要中国在诸多全球性议题上合作,比如宏观经济稳定、气候变化等;另一方面,试图通过关税和制裁手段迫使中国在核心利益上妥协。这种“既要又要”的做法,只会让本就崎岖的中美关系更加步履维艰。