货币之殇与财政自救:明朝兴衰的金融脉络

《危机、改革与崩溃》

作者:于晓华

版本:中信出版社

2025年3月

成也纸钞,败也纸钞

货币是经济体系的血液,决定国家的兴衰更替。滥发纸币的长期后果是通货膨胀,这是常识。

纸币诞生于宋朝,元朝由于滥发纸币,导致了恶性通货膨胀,纸币失去信用,税收减少,加速了元朝的灭亡。朱元璋作为明朝的开国皇帝,自然知道纸币滥发的危害。但明朝仍仿照前朝继续使用纸币,并且严格禁止金银作为货币流通使用。这一方面是因为政府可以借此加强对民间经济的控制;另一方面是因为白银在元朝被政府大量掠夺,运送到中亚和西亚,用于与鞑靼人和波斯人的交易,因此白银在中国的现实交易中存量不足,不能支撑起整个交易体系。由于金、银、铜等贵金属的匮乏,朱元璋只好继承前朝的实际操作,发行大明宝钞,辅以铜钱。当时国内也铸造铜钱,一年大概铸造1.9亿文左右,数量有限。按照官方统计,明朝人口基本稳定在6 000万左右,也就相当于每人3文,就流通而言,是完全不够的。

朱元璋知道滥发纸币会带来通货膨胀,导致实际税收减少,以及宗室和官僚集团生活水平下降,进而影响王朝的稳定。为了减轻通货膨胀的不利影响,朱元璋采取了几条配套措施:第一,禁止金银作为货币流通,没有硬通货,就消除了“劣币驱逐良币”的危险;第二,国家的税收形式主要为粮食和绢等实物,避免了通货膨胀对国家财政收入造成影响;第三,用纸钞支付官员薪俸等,对政府和官员形成抑制通货膨胀的激励机制。

明朝刚刚建立,内外不稳,仍需用兵。而刚刚经历了多年战乱的社会,经济落后,财力非常有限。明朝初年,为了稳定政权,朱元璋发动了西征和多次北伐,这需要大量经费。由于白银和铜币等硬通货不足,税收收入也非常有限,他无奈之下还是增加了纸钞的发行,用来补充财政收入,这果然引发了通货膨胀。

电视剧《洪武大案》剧照。

到了朱棣时代,由于他是通过政变夺取侄子皇位的,所以他上位后为了展现自己的文韬武略,采取了对外扩张的战略,多次御驾亲征,带领几十万大军北征蒙古草原,南征安南。同时,朱棣还斥巨资制造大型海舶,让太监郑和带领庞大的舰队六下西洋,对内还建造了宏伟壮观的北京紫禁城。这些行动都要消耗大量资金。明朝作为一个农业国家,又经过多年的内战,税收资源非常有限,因此这些支出还是只能靠发行钞票来应对。1402—1424年,明成祖一朝的通货膨胀尤其严重。

彭信威的《中国货币史》比较了大明宝钞和白银之间的价格比。按照官方价格,1376年比率是1,到1397年,比率已经下降到了约0.071,宝钞的价格贬值到了原有价格的约1/13。到了1426年,每贯只值0.002 5两。50年间宝钞贬值到了原来的1/400,反过来说就是物价是原来的400倍。如果以民间价格计算,通货膨胀更加严重。到了1477年,官价比率为0.005,而民间的比率为0.000 45,官价是民间价格的11倍多。

宝钞滥发引发了严重的通货膨胀,而货币价值和政府的信用是挂钩的。货币的大幅贬值必然伴随政府信用的降低,危害王朝的统治。尽管政府表面上还是禁止金银流通,但纸币的通货膨胀过于严重,白银的价值比较稳定,因此白银越来越受到百姓的喜爱,在现实中更多地流通。这反映了我们熟悉的“金银天然不是货币,但货币天然是金银”。

为了维护王朝政府和皇帝的信誉,顺应白银日趋流通的现实,朱棣改变了朱元璋的政策,加大力度开采银矿,在陕西、湖广、贵州、四川、福建、云南、浙江等多处开新矿,增加银产量。慢慢地,在实际流通中,越来越多的交易以银来完成。明英宗即位后,采纳了田赋税收把米麦折银的建议,也就顺势废除了禁止金银流通的法令。合法化之后,银的流通范围就扩大了。尽管官方仍然承认纸钞的合法性,但是纸钞相对银子不断贬值,民间交易基本不再使用纸钞,只有官员俸禄还是按照市价折钞支付。1506—1521年,政府也不再印制新的纸钞,纸钞基本不再流通。

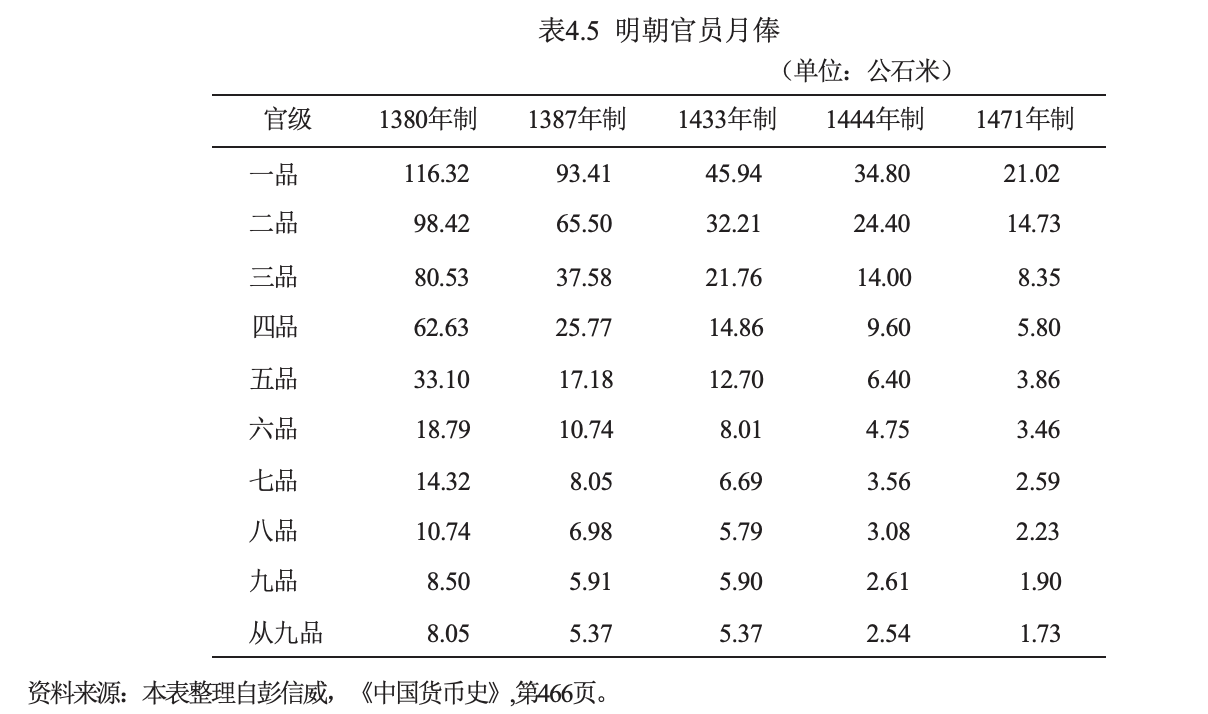

官员俸禄沿用纸钞支付,但随着纸钞购买力的不断下降,特权阶级苦不堪言(表4.5)。1380年(洪武年间中期),官员俸禄都是发米。一品大员每月可以得到约116公石大米,到了1433年,部分俸禄改搭宝钞,于是收入急剧下降,实际购买力只有约46公石大米了。到了1444年(正统年间),搭配的宝钞比例更高,实际只值约35公石,到了1471年时就只有21公石了。二品官员只有约15公石,三品及三品以下收入都在10公石以下。低阶官员搭配宝钞比例较低,是由于他们本身收入就低,如果仅依靠合法的收入,生活难以为继。

通货膨胀带来的另一个恶果是国家实际财政的收入下降。除了米、麦、绢等实物税收(不受通货膨胀影响),明朝还有部分基于纸钞的税收,这给王朝的财政提供了流动性。这部分收入名义上有所上升,按照《明史·食货志》记载,1393年明朝钱钞收入为4.3万锭,到了1502年,钱钞收入增加到7.82万锭,1578年钱钞收入为8.15万锭。但是考虑到严重的通货膨胀(表4.4),纸钞贬值严重,到万历时期,纸钞收入的价值只相当于白银几千两,对于王朝庞大的财政需求只是九牛一毛。从流动性的角度讲,明朝的财政陷入巨大危机,不改革财政体制,王朝可能会在一瞬间崩溃。这可能就是张居正实行一条鞭法的根本原因。

电视剧《大明王朝1566》剧照。

16世纪初,正德皇帝停止发行宝钞,开始全面以金银和铜钱硬通货作为流通货币。此时,世界正在发生一场翻天覆地的变化。荷兰人、西班牙人以及英国人都陆续抵达东亚,开始和中国、日本进行贸易。中国出口大量陶瓷、丝绸、茶叶和香料等物品,大量白银从日本和南美流入中国,大幅促进了国内货币的流通,刺激了经济的繁荣,这就是万历中兴的一个重要原因,它也支撑了一条鞭法改革。

尽管有大量白银流入,但在整个16世纪,米价相当稳定(如果用白银来衡量),没有发生显著的价格上涨。直到进入17世纪,在明朝崩溃的前夕,整个社会兵荒马乱,经济危机、政治危机、社会危机和军事危机全面爆发,粮食供给不足时,粮食的价格才上涨。

在王朝灭亡的前夕,由于军费支出数额庞大,财政收入不足。可怜的崇祯皇帝又想起了发行纸钞。可是,百姓已经经历过多次纸钞贬值,在有大量白银流通的情况下,谁还会傻乎乎地使用纸钞呢?最后这个提案也就不了了之。

电视剧《大明王朝1566》剧照。

张居正的一条鞭法改革

隆庆皇帝于1572年去世,他年仅10岁的儿子朱翊钧即位,这就是神宗皇帝,年号万历。大明王朝经过二百余年的发展,官僚主义盛行,腐败或深或浅地侵蚀了王朝的每一寸肌肤,王朝犹如一个迟暮的老人,痼疾缠身。儿童皇帝朱翊钧能让这个王朝焕发新生吗?

朱元璋为了加强中央集权,废除了丞相,强化皇权。遇到儿童皇帝,这种体制就容易出现权力真空问题。不过,明朝从朱棣开始就在实际政治运作中设立了内阁大学士,这个职位慢慢从皇帝的秘书演变为皇帝决策的参与者。到了明英宗在位期间,首席内阁大学士出现,俗称“首辅大臣”,该官员实际上承担了丞相的职责,只是没有丞相之名。儿童皇帝继位在明朝也不止一次,明英宗第一次登基时也只有9岁,依靠太皇太后张氏和“三杨”辅政,政治平稳,经济发展顺利。

作为万历皇帝的老师,内阁大学士张居正获得了摄政的皇帝生母李太后(权倾天下的李太后在史书中没有留下具体姓名)的信任,在秉笔太监、东厂提督冯保的帮助下,他又很快获得了首辅大臣的位置,全面掌控朝政直到1582年去世。上天给了张居正10年时间,也给了迟暮的明朝10年时间来延续国祚。张居正通过改革为晚明带来了昙花一现的万历中兴。

到了万历年间,明朝最大的问题还是财政。只要有钱,什么事儿都不是事儿,这句话对任何封建王朝来说都是正确的。朱元璋开国时设立了薄赋轻徭的原则,而在一个以农业为主的社会,此举限制了财政收入。到了晚明,由于制度设计不合理,从百姓到豪强地主都想出了各种逃税办法,王朝的各种统计数据都充满了水分,比如朱元璋开国时要求准确登记土地和人口等信息以用于税赋征收,而记数的黄册到此时已经充满了假数据,很多地区出现了大量百岁以上老人。

电视剧《万历首辅张居正》剧照。

明朝律令按照儒家礼教制定,对社会阶层设定了非常严格的限制,富贵贫贱和职业分类非常明确,阶层和职业跨越非常困难。作为社会精英的官绅阶层,享有免税的特权。明朝成立之初,皇帝把很多土地赐给王公大臣,以地租充当他们的俸禄。这些土地被记载在金册上,王公大臣享受不与民田一体当差,免除税粮和徭役的特权。1368—1398年(洪武年间),朱元璋进一步扩大了官员的优待面,现任官员全家“悉免其徭役”,退休的官员也享受终身免役的特权,生员(习惯上所谓“秀才”)除了自身还免除户内二丁徭役。这个制度到了明朝中期以后,演化为“论品免粮”或“论品免田”。比如在1573—1575年(万历年初),京官一品可以免田1万亩,以下递减,到了八品可以免田2700亩,京外官员免半,退休官员免除本品的六成,未仕乡绅优免最高达3350亩,生员和监生优免80亩。

明朝的徭役负担非常重,尤其是地方上各种临时加派的劳务,使得百姓疲惫不堪。在这样的优免制度下,普通百姓为了避免沉重的徭役,会主动把自己的土地交给官绅家族,成为这些家族的仆人或长工,这就是所谓的投献。获得投献的朝廷大官还可以通过奏请皇帝钦赐土地,把这些土地算入金册,从而免除税粮和劳役。

这就是经济学中的“眼镜蛇定律”:只要国家设定一个制度激励,很多人都会利用这个制度为自己谋利,从而有可能让一个当初有良好目的的制度设计走向反面。投献的结果就是国家失去了对人口和税赋的控制。土地兼并严重,百姓更加贫穷,国家税收减少,“私家日富,公室日贫,国匮民穷”。从政治角度来看,投献长期存在,国家的命运就被少数大地主兼大官僚的一个阶级集团控制,晚明东林党就是在这样的背景下兴起的。

朱元璋已经预见到了投献的发生和对国家治理的伤害。《大明会典》记载:“凡民间赋税,自有常额,诸人不得于诸王、驸马、功勋、大臣及各衙门妄献田土、山场、窑冶,遗害于民,违者治罪。”1372年朱元璋戒勃功臣的铁榜中也严禁投献,规定“凡公侯之家,除赐定仪仗户及佃田人户,已有名额,报籍在官,敢有私托门下,影蔽差徭者,斩”。《大明律》中更是详细规定:“若将互争不明田产及他人田产妄作己业,朦胧投献官豪势要之人,与者、受者各杖一百,徒三年。”

在明朝两百多年的历史中,多位皇帝下旨强调防止投献。但在巨大经济利益的刺激下,严刑峻法并不能阻挡投献风潮。官绅之家接受投献后,地产规模扩大,不承担税负;而投献之人虽然失去了土地所有权,但基本还是耕种原来的土地,收入可能略微下降,但是不用再承受繁重的地赋和徭役。对投献双方来说,这是一种合谋对付国家繁重徭役的手段。据统计,内阁首辅大学士徐阶拥有二十多万亩田地,很大一部分就源于投献。

综上,由于对官绅特权阶层的税赋优免制度设计不合理,普通百姓为减轻徭役而投献,导致了土地兼并,进一步缩减了国家税源。国家为了维持税收,只能对普通百姓继续加税,从而逼迫更多的普通百姓加入投献的队伍。这就造成了一个恶性循环。《明史纪事本末》第六十一卷写道:“豪强兼并,赋役不均,花分诡寄,偏累小民。”

到了明朝晚期,财政支出不断膨胀,到处都需要钱,到处都缺钱。首先,经过两百年的发展,宗室人口增加,生活更加奢靡,支出必然不断扩大。万历皇帝为了修建定陵,耗银800余万两,这相当于明朝两年的财政收入。其次,到了中后期,政治腐败,豪强欺压百姓,农民起义不断。而军队也被腐败侵蚀,军饷不足,加上边关战火不断,更需要大量军事支出。

《大明会典》书影。

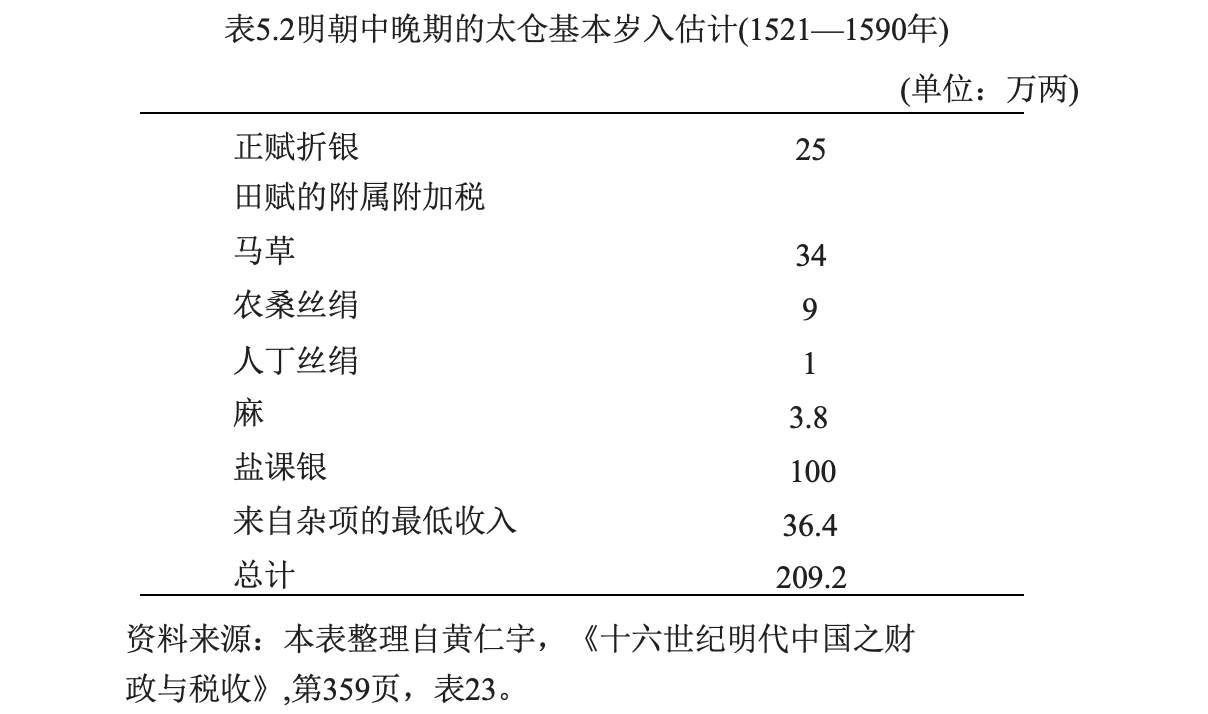

1521—1590年,大体跨嘉靖、隆庆和万历三朝,太仓银两收支严重不平衡,每年缺口至少达100万两白银,多的时候则超过400万两。黄仁宇对中晚明的太仓做了一个估计(表5.2),我们可以看出,明朝中央政府的收入一半依靠盐课,而正赋折银只有25万两,这对一个以农业为主的王朝来说显然是不合理的。

财政收入不足,国家统治的制度基础已动摇,明朝的赋税制度到了不得不改的时候了。这就是张居正一条鞭法改革的背景。

张居正是一个非常聪明、勤勉和认真的人,事必躬亲。他通过掌控内廷、吏部、户部、御史以及部分地方官僚,以高压的办法实行改革,解决财政危机。基于量入为出的原则,他的主要政策包括三条:(1)实行考成法,整顿官风;(2)裁减冗员,减少支出;(3)一条鞭法改革,增加财政收入。

首先,考成法要求对官员的履职情况进行考核。一般京官六年一考,地方官三年一考。张居正尤其注重考察地方官征税的情况。朝廷于1576年发布规定,地方官员未能完成税收任务的八成,就会被停俸;未能完成任务的九成,且不能征收往年欠税的二成的,也要受罚;如果侵占税款,那更要接受刑罚。于是很快,地方官风大变。

其次,裁减冗员,削减预算。政府都有扩大官员编制的内在冲动。张居正裁减政府冗员,优化军事力量,减少军事支出以及皇室的开支。但可能也是因为他削减皇室开支,得罪了很多权贵,死后没能免于清算。

最后,实行“丈田均亩,一条鞭法”改革。这是重要的财政开源之举。1581年,他在福建首先试点丈量田亩,随后正式向全国推行。主要的内容包括:(1)把各种赋役合并成一条,简化了税则和征收手续,减少了豪强和贪官徇私舞弊、征收各种附加税役的机会,减轻了人民的负担;(2)将传统的按照人丁户口征派的徭役改为“量地计丁”,部分徭役摊入田亩,减少了无地或少地人民的负担;(3)赋役改为征银,明朝开国后采取直接征收各种实物为税的制度,而运送粮食等实物去京师太仓成本高昂,把税收货币化,政府可以直接雇人,方便取消力差。

张居正的改革效果很明显。清丈土地确实发现了很多隐瞒的田亩;量地计丁减轻了无地和少地人民的负担;货币化税负,国家税收显著增加,且减少了很多交易成本。财政短缺问题在改革后很快得到了解决,收入每年超过400万两。《明史纪事本末》记载,张居正“力筹富国,太仓粟可支十年,冏寺积金至四百余万”。

《十六世纪明代中国之财政与税收》

作者: (美)黄仁宇

版本:生活·读书·新知三联书店

2015年8月

一个良好政策的实施需要时机。其实在1530年,大学士桂萼就提出了一条鞭法的思想,后来一些地方官也小范围试验过。到了1572年,张居正掌握了政权,通过和摄政的李太后、大太监冯保等高层的政治结盟,才有能力推动这项改革,而且王朝也到了不得不改革的时候。更重要的原因是,前文提过的在16世纪的大航海时代,中国扩大对外贸易,从欧洲、南美以及日本流入了大量的白银,为税收货币化奠定了基础。天时、地利、人和,所有条件在这个时候都出现了,给了明朝一次改革自救的机会。

可惜,张居正在一条鞭法改革全面推开一年后(1582年)就去世了。仅仅过了半年,1583年,20岁刚出头的万历皇帝亲临朝政,他决定清除张居正的政治盟友大太监冯保,下诏剥夺了张居正的封号和谥号,查抄张家。

至于皇帝为什么要对张居正进行死后清算,这是历史之谜,其中当然有张居正政治对手江西道御史李植等人举报的原因,但是决定权在皇帝本人。当然,皇帝开始亲政,需要清除张居正的势力,这可以算是一个理由;作为老师的张居正对年幼的皇帝非常严格,在后者幼小的心灵种下不满的种子,也是一种可能。

一条鞭法改革,无论是否合适,晚明财政收入大幅增加都是不争的事实。只要收入增加,就会产生收入分配的变化,多缴税的人对制度自然是不满的。一条鞭法使得税收体制更加透明公正,普通百姓(尤其是无地百姓)的负担没有增加多少,那这部分增加的税收就主要由权贵来承担,这些人必然对改革不满,也对张居正不满。张居正死后被清算是必然的事情,而且改革已经基本成功,这时清算张居正恰恰能够收买那些对改革不满的群体。张居正生前极尽荣华,死后被清算,也是前朝忽必烈时期三大奸臣(阿合马、卢世荣、桑哥)的翻版。任何试图增加财政收入,从权贵那里虎口夺食的人,下场都不会太好。

张居正一条鞭法改革留下了丰富的历史遗产。他解决了王朝迫在眉睫的财政危机。万历皇帝到1620年才去世,在位48年,是明朝在位时间最长的皇帝。在他死后仅仅24年,明朝就灭亡了。

之后的清朝也继承了一条鞭法,并在入关后严格执行,获得了稳定的财政收入,在中原大地上站稳了脚跟。到了康熙和雍正年间,一条鞭法更是发展为摊丁入亩,带来了康乾盛世。

作者/于晓华

摘编/李永博

导语校对/柳宝庆