IPO雷达|创达新材获受理,先分红再募资补流,应收账款周转率垫底同业

深圳商报·读创客户端记者 梁佳彤

日前,据北交所官网,无锡创达新材料股份有限公司(下称“创达新材”)获受理。公司应收账款在逐年上涨,曾被多客户拖欠货款,累计分红超5400万元后,拟用6300万元募资补流。

招股书显示,创达新材成立于2003年10月15日,于2015年7月24日首次在全国股转系统挂牌公开转让并于2020年1月6日终止挂牌,后于2024年7月16日在全国股转系统挂牌同时进入创新层。

公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售,目前主要产品包括环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料,广泛应用于半导体、汽车电子及其他电子电器等领域的封装,同时提供电子行业洁净室工程领域环氧工程材料及服务。

税收优惠占利润总额超两成

应收账款周转率垫底同业

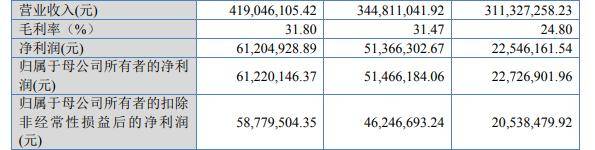

2022年至2024年(下称“报告期”),创达新材营业收入分别为3.11亿元、3.45亿元、4.19亿元;归母净利润分别为2272.69万元、5146.62万元、6122.01万元。

2025年1月至3月,公司营业收入合计为10024.19万元,同比增加21.68%,净利润为1562.43万元,同比增加37.83%,扣非净利润为1531.61万元,同比增加36.60%。

然而,在业绩表现亮眼的背后,创达新材的税收优惠占据了利润总额的显著比例。报告期各期,公司税收优惠金额分别为1254.08万元、1636.18万元和1751.67万元,占利润总额的比例分别为55.88%、28.49%和25.00%。

创达新材介绍,公司及子公司嘉联电子、惠利电子为高新技术企业,根据相关政策规定报告期内均享受按15%缴纳企业所得税。如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获得税收优惠,将对公司经营业绩造成不利影响。

记者注意到,创达新材的研发费用率在逐年走低,且持续低于可比公司均值。报告期各期,公司研发费用率分别为5.77%、6.13%、5.62%,而可比公司平均数分别为5.95%、7.42%、6.92%。

此外,公司应收账款在持续上涨,曾被多客户拖欠货款导致坏账损失。报告期各期末,公司应收账款、应收票据、合同资产及应收款项融资的合计账面价值分别为1.94亿元、2.23亿元和2.42亿元,占资产总额的比例分别为36.58%、37.49%和37.85%。

同时,创达新材应收账款周转率垫底同业可比公司。报告期内,公司应收账款周转率分别为1.68、1.92、2.11,而可比公司均值分别为2.94、2.88、2.99。

创达新材解释称,主要是由于历史客户苏州固地优、利丰集团等客户出现经营状况及资金周转状况不佳的情况拖欠公司货款,相关大额应收账款挂账导致公司期末应收账款余额较高。2022年,利丰集团拖欠公司货款,公司预期无法收回并单项全额计提坏账准备1047.01万元。

此外,公司根据已制定的信用政策,对于长期合作、业务规模较大、具备良好商业信誉及偿付能力的客户通常给予60-180天的账期,报告期内,公司部分主要客户实际执行的回款周期较长。

左手分红右手补流

账面上“不差钱”

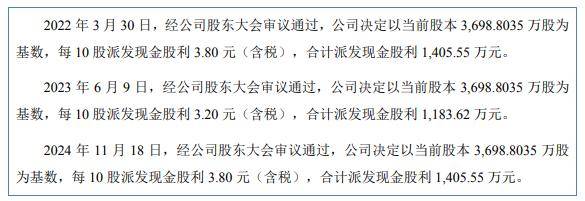

值得一提的是,创达新材在报告期及首次申报审计截止日后,曾进行过4次分红,累计分红金额超5400万元。

具体来看,报告期各期,公司分别派发现金股利1405.55万元、1183.62万元、1405.55万元。2025年4月7日,公司股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,共计派发现金红利1405.55万元。上述权益分派已实施完毕。

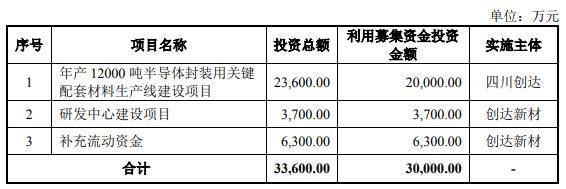

招股书显示,创达新材本次IPO拟公开发行人民币普通股不超过1232.93万股(含本数),计划募集资金约3亿元,6300万元用于补充流动资金。

从多年稳定分红来看,创达新材似乎并不差钱。截至2024年末,公司货币资金合计1.33亿元,占流动资产的28.00%,资产负债率仅为10.79%,且既无短期借款又无长期借款。在该公司募投项目中,已存在充足的募资投入,额外募资补流的必要性有待考究。

拟2亿元建厂扩产

产能利用尚未充分消化

招股书显示,创达新材拟2亿元募资用于年产12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目。

该项目计划新建厂房并购置生产线,项目建成后能够实现年产半导体封装用关键配套材料12000吨,包括半导体先进封装用环氧模塑料6000吨、液体环氧及环氧膜封装材料4000吨(其中环氧膜封装材料10吨)、有机硅封装材料2000吨。

但是,创达新材的产能利用尚未充分消化。报告期各期,固态模塑料产品的产能利用率分别为72.81%、83.73%、86.32%,液态封装料产品的产能利用率分别为66.06%、64.80%、73.24%。

创达新材提示,在募投项目实施过程中和项目实际建成后,如果行业竞争格局或者下游客户需求发生重大不利变化,可能导致本次募投项目新增产能难以充分消化的风险。