原创 48小时态度大反转!特朗普对华关税战迅速熄火,背后原因远超想象

特朗普最近的言论变化引发了广泛关注,令人意外的是,他前不久还在高调宣称要与中国“开战”,威胁要对中国的进口商品加征100%的关税,那时的他看起来像是非得达到目标不罢休。然而,才不到48小时,他的态度就发生了180度的大转弯。他在社交媒体上发文称,自己这么做是“为了中国好”。这突如其来的变化让不少国际媒体都感到吃惊,在国际博弈中,很少看到如此迅速地自我推翻的例子。为了弄清楚背后的原因,我们需要理清事件的时间线。

10月初,特朗普公开宣布考虑对中国进口商品加征巨额关税。消息一出,华尔街和全球市场都受到了不小的冲击,市场反应剧烈。大家普遍认为事态将朝着“硬碰硬”的方向发展,然而,很快美国副总统万斯出面接受福克斯新闻采访,试图平息事态。他强调美国希望与中国建立积极关系,并且特别提到特朗普是一个“讲道理的谈判者”。当时,大家以为特朗普只是让下属先来缓和气氛,但不久之后,特朗普自己也亲自通过社交平台发文安抚公众,表示美国并不想伤害中国,甚至还表示愿意帮助中国。

这种先放狠话、后自己降温的操作显得有些怪异,显然,特朗普并不是想要真的推进这一强硬政策。而且,当时美国政府正因两党争斗陷入“停摆”状态,许多联邦职员的工资都难以支付,根本没有足够的人力去收取那些天价的关税。特朗普将关税的生效日期定在了11月1日,并留下了20天的缓冲期,这明显不是在“打架”,而是在“喊话”——“快来和我谈谈,给我一个台阶下”。

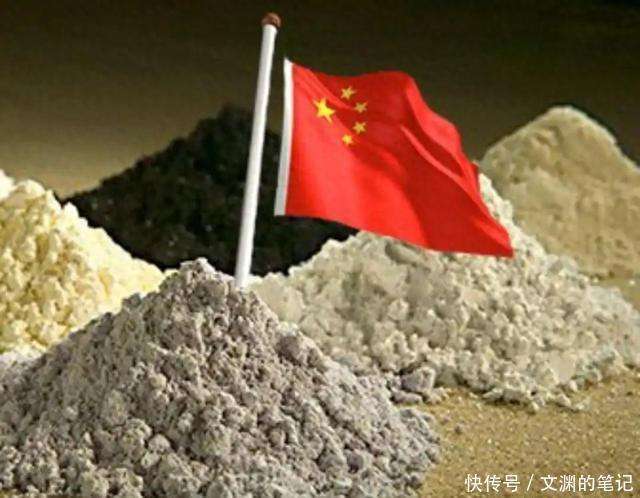

那么,是什么让特朗普在这么短的时间内改变了立场呢?实际上,答案就在中国打出的几套实招中。这些招数每一招都直击美国的痛点,迫使特朗普不得不收敛态度。首先是10月9日,商务部和海关总署联合发布公告,进一步严格管控稀土及相关产品的出口。这个举措让我感到非常意外,因为之前我们主要控制的是稀土原材料的出口,而这次却采取了“釜底抽薪”的策略。公告中提到,任何外国生产的产品,只要包含了中国稀土技术或其稀土材料的价值超过0.1%,就必须获得中国的许可才能出口。别小看稀土,它在高科技产业中占据着至关重要的位置,手机、新能源汽车都离不开它,而像F-35战斗机和精确制导导弹这些高端军事装备更是少不了稀土的支持。

根据美国地质调查局的数据,过去美国80%以上的稀土都从中国进口,而他们自己提炼的量连10%都不到。如果美国想要自给自足,恐怕需要十年以上的时间和大量的资金投入,才能够建立起自己的产业链。第二招则是反制港口费用。特朗普政府曾扬言要对中国的船只收取50美元/吨的高额港口费,结果我们迅速出台了反制措施,决定对美国船只征收400元人民币/吨的费用,而且费用会逐年上涨。这一下就把压力转到了美国那边,特别是中西部依赖出口大豆的农场主。美国大豆本来就难以与巴西竞争,现在运费一涨,销量更是大受影响,而我们在那段时间也确实没怎么购买美国大豆,几个月的订单几乎为零。这些农场主是特朗普的重要选民基础,看到局势对自己不利,特朗普自然开始重新考虑后果。

第三招则是人民币结算铁矿石,这招的目光更为长远,直指美国的“钱袋子”。中国与澳大利亚商定,今后在铁矿石交易中可以使用人民币结算。长期以来,全球的大宗商品交易,如石油和矿石,几乎都必须用美元,这使得美国能够通过印钞票的方式“收割”全球。但中国这一举措在铁矿石这一重要商品上开辟了一条用人民币结算的新通道。我还注意到,不仅是澳大利亚,中国同时与沙特和俄罗斯等国家也在扩大人民币在石油和天然气贸易中的使用。这一趋势若持续下去,未来更多的国家可能愿意使用人民币,而美元的霸权地位也必将受到动摇。

第四招则是对高通发起反垄断调查。高通有约60%的收入来自中国市场,调查一出,其股价立刻暴跌。美国科技产业因此感受到了更大的焦虑,特朗普政府此前希望通过“科技施压”中国的策略显然遭遇失败。这些中国的反制措施,让特朗普的“变脸”显得并非偶然,而是中国的策略打中了美国的痛处。

以前,美国常常依靠其霸权地位随意压制其他国家,但如今它终于发现,时代已经发生了变化。中国通过打造全球供应链,不仅不再依赖美国,反而逼迫美国加快了自己的产业升级。就像“黔之驴”故事中的情形,最初美国的“狠话”还能吓唬人,但经过一番博弈后,它才发现自己也不过如此。这场风波看似突然,其实是注定的,它标志着中美博弈的一个新阶段——中国已经不再是被动应对,而是具备了主动出击的能力。

特朗普这次的“变脸”表演,或许只是历史长河中的一个小插曲,虽然掀起了些许波澜,但最终改变不了国际格局的走向。我们看国际新闻时,不能只关注表面的热闹,背后的国力博弈才是我们最该关注的焦点。今天中国的底气,来源于我们在全球产业链中的扎实实力,而这种底气不是靠嘴巴说出来的,而是通过实际行动和战略布局一步步拼出来的。