原创 稀土出口管制是否已生效?美财长暗示美国关税威胁奏效,中方作出说明

近期,中美双方在马来西亚吉隆坡展开了一场颇具看点的磋商。尽管表面上看似平静,但暗流涌动,吸引了众多关注。尤以两国在稀土问题上的分歧最为突出,这不仅涉及当前经济利益,也反映了未来国际格局的变化。

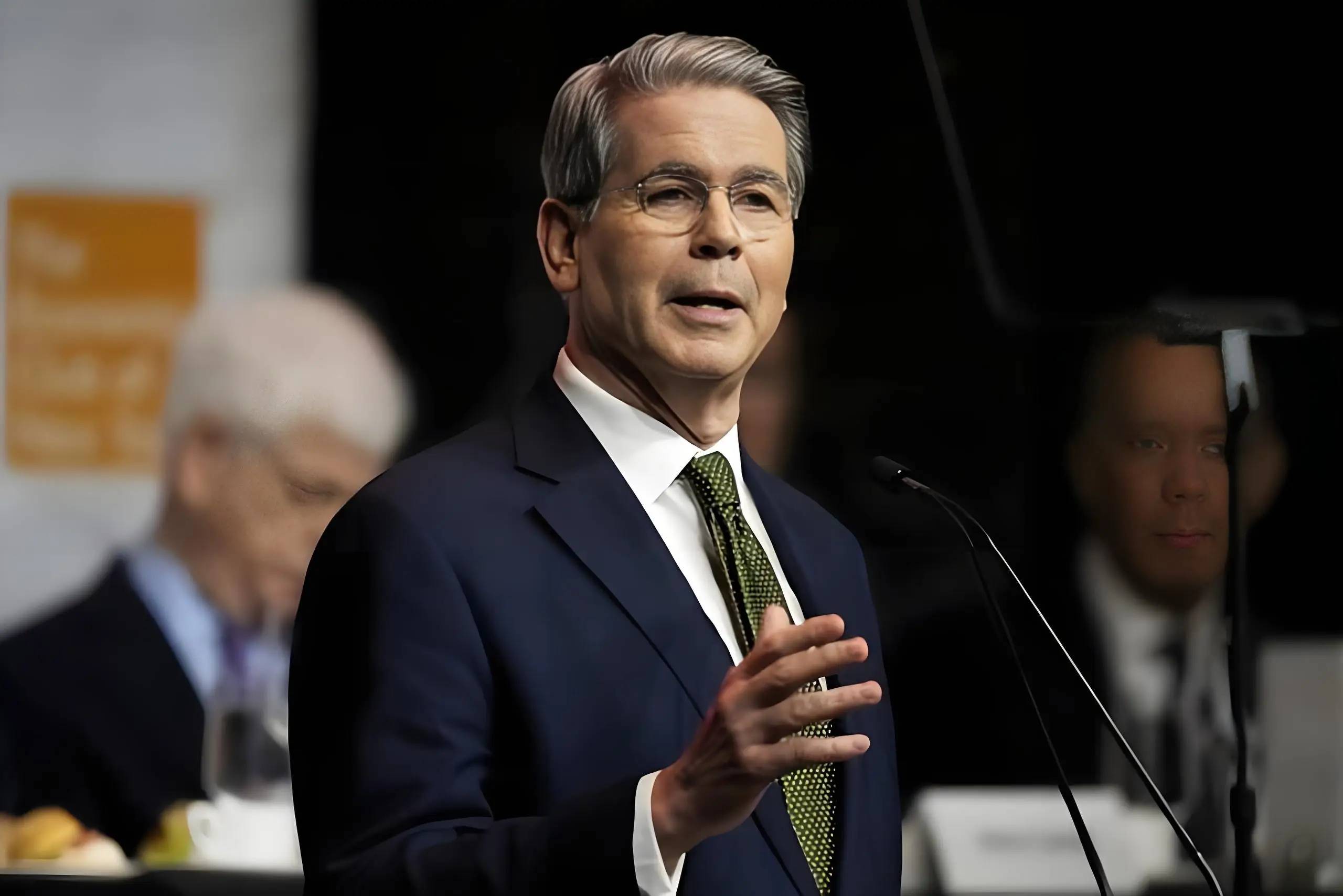

中美高层会谈传递出了一些积极信号。根据中方商务部的声明,双方在多个经贸问题上达成初步共识,并期待后续的审批流程顺利。然而,美国财政部长贝森特在会后发表了与此相悖的言论,声称中方并未实际落实稀土出口管制措施,并暗示通过关税威胁迫使中方暂停相关政策。

显然,贝森特的说法试图将美国政府对华施压包装成外交成就。这一转变不仅反映了政治策略的调整,也表明特朗普政府在即将到来的中期选举中急于寻求成果。当前美国舆论频频提及的“经济危机”和日益严峻的贸易形势,使共和党政府感到不安。在这样的背景下,稀土问题成为了敏感话题,其重要性不言而喻。

回顾历史,中美之间的稀土争夺并非一朝一夕。几年前美国在稀土市场上占据绝对话语权,而如今中国已掌握了稀土的冶炼和加工技术,成为全球最大的稀土生产国。随着技术进步,稀土产能不仅提升,更加注重产业布局,使其他国家在面对当前市场时感到脆弱。因此,稀土的重要性不仅体现在经济层面,也渗透至国家安全层面。

中方在回应美国质疑时,并未直接确认稀土新规的执行情况,而是强调了这一政策的合理性及其国际化的重要性。中国发言人郭嘉昆所传递的信息明确表明,中方的出口管制旨在维护国家安全并履行国际责任,这无疑为未来国际市场发出了风险预警。美国是否能够理解这一点,并不再沉迷于自我语言游戏,成为双方未来交往的一大课题。

在这一充满悬念的故事背后,诸如“台独问题”和军售等议题的影响亦逐渐显露。如果美国希望在稀土问题上取得实质性进展,必然需要在这些敏感话题上做出妥协。否则,即便双方高层在亚太经合组织(APEC)峰会期间进行会晤,也难以摆脱因角力而导致的困境。

不得不承认,中美之间的磨合正变得前所未有的紧迫。在全球经济一体化的背景下,稀土作为现代科技和军事装备的关键,其背后的博弈已超越单纯争端,成为国家战略的一部分。如果美国继续采取“闭门造车”的态度,最终也难以获得持久利益;而中国则需要保持对稀土市场的主动权,以应对未来可能出现的新挑战。

显而易见,此次中美吉隆坡的对话,不仅是缓解经贸领域紧张关系的一步,更是双方表明立场、维护利益的重要博弈。未来的发展趋势,将影响两国在国际舞台上的发言权与格局,届时不仅限于稀土,整个全球供应链都将受到全面考验。因此,我们必须聚焦这一过程,深入思考每一个细节,才能在信息泛滥的时代中把握先机。

综上所述,中美在稀土问题上的摩擦,既是当前经贸磋商的核心,也是未来地缘政治斗争的缩影。在这场竞技中,无论是言辞的交锋还是策略的深藏,都值得我们仔细研究。可以预见,稀土问题仍然是一个不可忽视的重要因素,双方如何在各自利益与整体局势之间找到平衡,将在未来国际关系中产生更为深远的影响。而这一切,或许只有在吉隆坡对话之后,才能展开新的篇章。