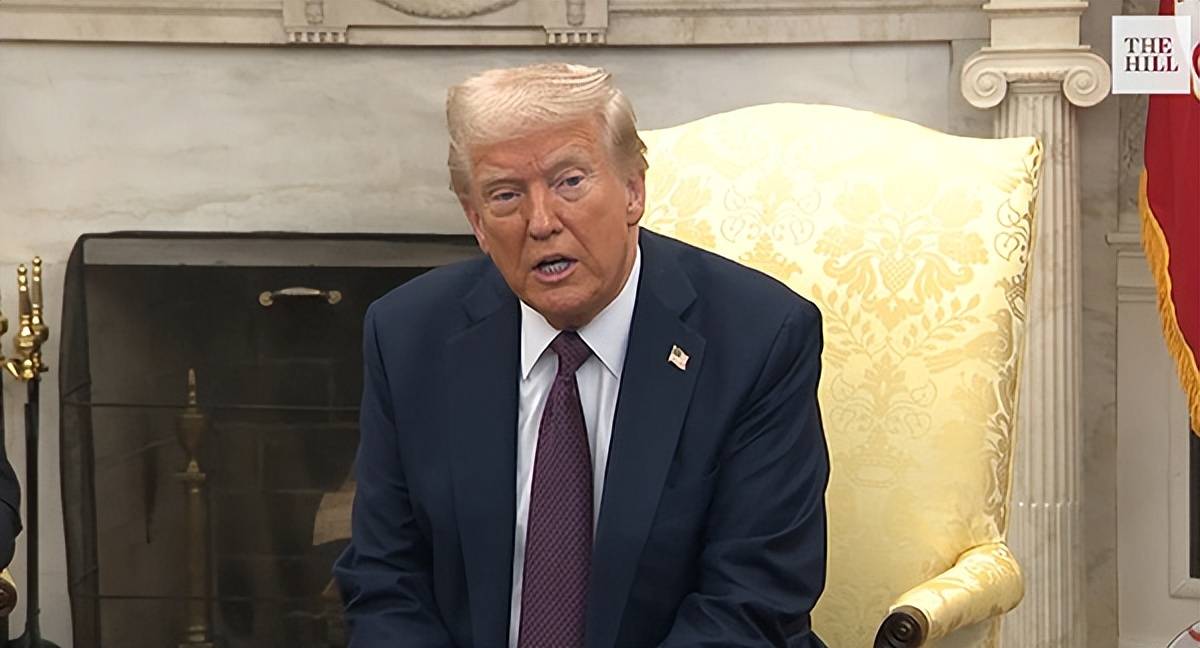

原创 难怪特朗普对华态度大逆转,美国硬抗关税也得买,“每天从中国进口额有10亿美元”!

最近,特朗普罕见地对中国展现了较为柔和的态度,这引发了广泛关注。在10月17日的一次访谈中,他直言不讳地指出,对华重新启动的高额关税是“不可持续”的。这一转变不仅是特朗普个人风格的变化,更反映了一场关于全球供应链和经济现实的深刻博弈。

回顾特朗普实施的关税政策,让人不禁质疑:这些措施真的达到了预期效果吗?彭博社最近公布的数据揭示了令人深思的结论:即便美国对中国商品征收的关税高达55%,每天仍有约10亿美元的中国产品进入美国市场。其中,电子烟和电动自行车等产品的出口额甚至逆势增长。这似乎给特朗普的关税政策蒙上了一层阴影,揭示了其背后的经济逻辑。

现实往往与理论相悖。关税看似能削弱中国商品的竞争力,但进一步探讨后发现,中国制造已深深嵌入全球产业链的每一个环节。这不仅仅因为成本因素,还涉及完整的产业链配套、技术工艺和熟练工人的积累。例如,美国的电子产品和工业零部件生产,离不开中国这个关键的供应链环节。这种联系短期内无法割舍,就像大楼不能轻易抽掉地基的砖块。

实际上,中美贸易关系早已超越了纯粹的买卖关系,形成了一种复杂的相互依存。特朗普的关税政策未能削弱中国出口,反而某种程度上提升了中国的谈判筹码。面对这一复杂局面,美国企业需要在其中生存与发展。在价格、品质、供货稳定性等多重因素权衡下,消费者和企业仍然选择了中国商品,这也反映出市场的真实需求。

即使在中美贸易战背景下,“中国制造”依然充斥于美国家庭的生活。从厨房到浴室,再到阳台和书房,几乎没有哪个角落能逃过中国制造的影响。这警示我们:试图通过简单的行政手段改变深层市场规律,往往会付出意想不到的代价。

当前的中美贸易状况不仅是一种现象,也是对世界经济一体化趋势的反映。无论是特朗普高调宣称的贸易“闪电战”,还是后来为了选民利益做出的妥协,市场力量始终比政治口号更具影响力。政策制定者可能高估了关税对市场的影响,却低估了市场和消费者应对变化的能力。

尝试通过强制措施重塑产业链,最终都会遭遇来自现实的阻力。在此过程中,市场力量不仅决定资源配置,也塑造了产业发展的路径。因此,无论是政策制定者还是决策者,都必须意识到,顺应市场规律才能实现真正的经济增长与稳定。

展望未来,中美贸易关系或将朝着新的平衡点演进。这种平衡不是简单的“脱钩”或“合作”,而是在新环境下重新定义双方关系的边界。全球化浪潮不会因个别国家的政治动作而停滞,反而会在不断调整中找到新的融合。

最终,无论是高举关税大棒的一方,还是依托市场规律、锻造产业链韧性的中国,真正的赢家都将在这场博弈中浮出水面。历史经验告诉我们,经济的本质是相互依存与合作,而非孤立与对抗。

总而言之,中美贸易战的现状如同一面镜子,反映出全球经济的错综复杂和时代的变革趋势。若政策制定者想在这场博弈中胜出,唯有深入理解、顺应市场力量,在新的经济现实中找到自身定位,才能避免“损人不利己”的悲剧。