原创 美国关税涨上天,世界贸易反增长!14国签协定互救,特朗普玩脱了

当前,全球商业的运作正在经历一场前所未有的变革,和过去几十年的模式大相径庭。

曾几何时,美国被视为全球经济的核心,各国纷纷将产品出口到美国,借此推动经济增长。然而,今天的情况发生了翻转。美国政府实施了几十年来最为严苛的关税政策,导致许多国家不得不重新调整贸易战略,积极寻找新的合作伙伴,改变以往单一依赖美国市场的局面。

例如,近年来,加拿大从墨西哥进口的汽车数量已经超过了从美国进口的数量;中国在采购大豆时,更倾向于选择巴西和阿根廷而非美国;印度和中国也恢复了直航航线,并在稀土资源领域加强了合作,两个曾长期存在紧张关系的国家,彼此的互动有了明显的改善。

这场全球供应链的重组不仅体现在主要经济体之间的合作,也影响到了许多中小型国家的出口战略调整。秘鲁曾大规模向北美市场出口蓝莓,如今则积极开拓日本、韩国以及东南亚市场;南部非洲的小国莱索托,过去高度依赖为美国品牌代工纺织品,而现在正在加快向欧洲、中东和非洲内部市场的拓展。

与此同时,新西兰、新加坡等14个中等规模经济体组成了一个新的经济伙伴关系联盟。该联盟通过免除关税、简化通关程序等方式加强彼此间的经贸合作,力图形成一个团结协作的经济体。

对于美国推行的保护主义政策,外界曾担忧其会影响全球经济的稳定。然而,事实却证明了这种担忧并不成立。数据显示,全球大约85%的商品交换并未涉及美国市场。即使美国不断加征关税,其他国家之间的贸易依然保持活跃,几乎不受影响。

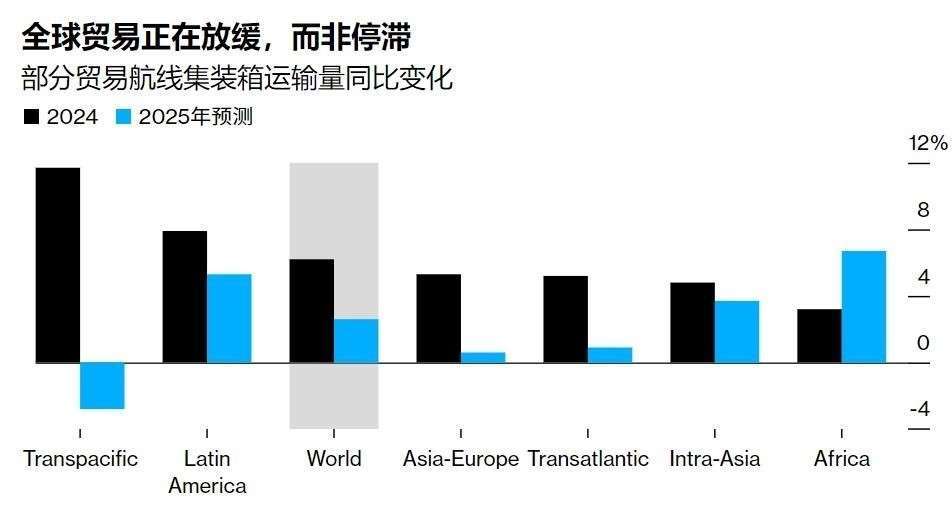

近期,世界贸易组织大幅上调了对全球商品贸易增长的预测,将2025年全球商品贸易的增速从原先的0.9%上调至2.4%。前欧盟负责贸易事务的高级官员表示:“各国正在加速重构合作关系——有的加深现有联盟,有的则通过签订新协议来展开合作,全球贸易体系正处于动态重组之中。”

最为显著的变化体现在进出口数据上。尽管中国在今年8月的整体出口增速为近半年来最低,但对美国的出口同比下降了33%,而对东盟10国的出口增长了23%,对欧盟的出口增长了10%,对非洲市场的出口甚至飙升了26%。预计全年中国仍将保持1.2万亿美元的贸易顺差。

航运格局也发生了改变:中美之间的主要航运航线预计将下降3%,而亚洲与东南亚、非洲、南美和中东之间的其他航线则表现强劲。

美国试图通过高关税设立贸易壁垒,结果却让自己逐渐被排除在主流贸易圈之外,这一反向效应超出了许多人的预期。

在这一结构性转变中,最先抓住商机的则是物流行业和港口运营商。菲律宾马尼拉的一家大型港口运营商表示,越来越多的中国企业选择避开美国市场,转向新兴市场。这一转变使得公司的业务量急剧增加,股价也在今年大幅上涨近30%。

不过,并非所有企业都能顺利转型。以美国宾夕法尼亚州的本·克内普勒为例,他经营一家户外休闲座椅设计品牌,公司生产环节设在柬埔寨。过去,他的“海外制造,回流销售”的模式运行良好。然而,随着美国加征关税,生产成本翻倍,利润大幅缩水,最终他只能终止对美国的出口,转而寻求澳大利亚、加拿大和欧洲市场的新客户。他在采访中幽默地说:“五年前我从未想过,会有一天我作为一家‘美国注册公司’,却完全不在美国开展业务。”

除了大企业的转型,中小国家也面临着全球秩序变动的挑战。过去,许多小国依赖世贸组织框架保护自身利益,但现在,这一机制逐渐被双边和多边协议取代。康奈尔大学的国际经济学教授警告:“强国主导的谈判模式日益显现,缺乏议价能力的小国将面临更大的压力。”

例如,东帝汶这个新生国家,加入世贸组织不久,人口仅有140万,人均GDP约1300美元。多年来,东帝汶一直希望通过世贸组织多边机制,打开咖啡和香草的国际市场。然而,面对全球大集团各自为政的局面,东帝汶的发展前景变得更加不确定。尽管如此,东帝汶并没有放弃努力。该国常驻联合国代表表示:“尽管我们体量小,但灵活性是我们的优势。我们会借鉴其他国家的成功经验,逐步建立自己的对外合作路径。”

这一切都表明,全球化从来不是由单一国家主导的。当某个大国选择收缩边界时,全球体系并不会停滞,反而会形成新的联系和合作。美国的关税政策虽然意图重塑全球规则,但却意外促进了更加多元化的替代网络的形成,许多国家加速与美国脱钩,构建不受其影响的贸易通道。

全球化的进程从未单方面依赖某一国。当一个国家选择退出时,其他国家会自然填补空白。这一过程中,美国的关税战略无疑深刻改变了全球贸易的地理布局,但在新的贸易格局中,美国的地位远不如最初设想的那样中心化。

历史将铭记这个教训:在一个高度互联的世界里,闭关锁国的代价往往是自我边缘化。