原创 中美谈完了,取消3位数关税可以,但有个条件,万斯对华表态特殊

在中国出台稀土出口新规后,美方一度急于与中方通话,却被中方拒绝。但这并不意味着中美沟通渠道完全关闭。据媒体报道,双方在拒绝通话后的两天内,通过中美经贸磋商机制举行了工作层会谈。会谈结束后,中方正式亮明了立场,用十个字概括:“打,奉陪到底;谈,大门敞开。”这句话表明,中方并不排斥对话,但前提是美方必须拿出诚意,回到解决问题的轨道上来。中国的政策并不是为了刻意对抗,而是出于国家利益和产业安全考虑制定的。相反,美国方面在应对上呈现出先激烈反制、再匆忙示好的明显摇摆。

中方出台的稀土新规,从内容上看具有极强的针对性和战略深度。按照规定,在全球范围内,只要产品中含有中国稀土价值比例达到0.1%以上,就要接受中国的出口管制。同时,对于用于生产14纳米及以下芯片和256层及以上存储芯片的稀土及相关设备,将逐案审批。这直接打击了美国在高科技产业链上的供应稳定性,也让美国的军工和半导体企业陷入被动局面。此前美国不断通过出口管制、关税加码、供应链重组等手段打压中国,如今中方的这一政策显然是对美方长期施压的有力回应。

面对中方的出牌,特朗普政府起初反应激烈。特朗普宣布将从11月1日起对中国商品加征100%关税,并计划对中国实施“所有关键软件”的出口限制,还威胁对波音公司零部件出口进行管制。这些措施看似强硬,实则暴露出美方缺乏有效应对手段。尤其是波音零部件断供,属于“杀敌一千,自损八百”,不仅会损害波音的全球声誉,还可能进一步推动中美航空领域脱钩。特朗普之所以采取这种极端威胁,是因为美国在稀土供应上存在明显短板,一旦中国实施严格管控,美国很难在短时间内找到替代来源。

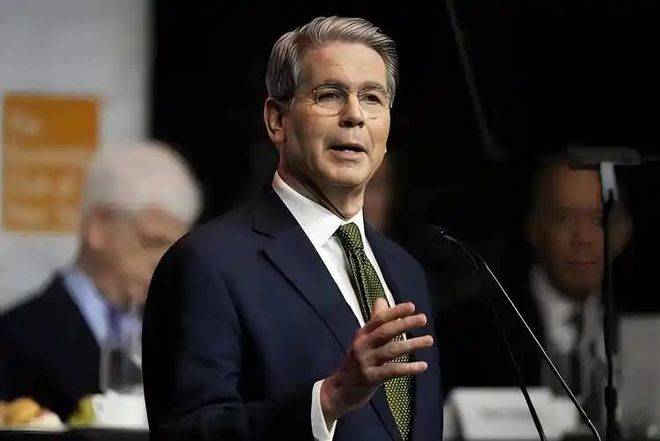

在最初的高压姿态后,美国态度出现了明显转变。第一个信号来自副总统万斯的公开表态。他在接受采访时呼吁中方选择“理性道路”,意思很明确:如果中方在稀土问题上退让,双方的贸易谈判就能重回正轨。表面上,这是一次“善意提醒”,实际上是美国为自己找下台阶。美国的高科技、能源和军工产业长期依赖中国稀土,而特朗普的关税政策和移民政策在国内也引发了越来越大的反弹。万斯的发言,既是对中方的“软性示好”,也是向国内传递缓和信号。

第二个信号来自财政部长贝森特。他在公开讲话中表示,美国愿意取消三位数关税,但条件是中国必须取消稀土出口限制。这番话透露出美国内部的焦虑。美方清楚,新一轮关税战如果爆发,美国经济尤其是科技和制造业将承受巨大压力。贝森特试图用关税作为筹码与中国讨价还价,实际上反映出美国在实际手段上已捉襟见肘。中国出台稀土新规的逻辑充分、政策合法,而且强调的是“出口管制”而非“出口禁止”。美国要求中国单方面取消管制缺乏任何合理性。更重要的是,中国手中并不只有稀土牌,还掌握着包括农产品在内的多重反制筹码。

大豆贸易就是典型例子。中美贸易战爆发后,中国一度暂停进口美国大豆,对美国农业造成巨大冲击。如今大豆已重新进入谈判议程,如果美方继续采取高压政策,恢复大豆贸易将遥遥无期。这意味着,中国不仅能够通过稀土在科技产业链上对美国形成约束,还可以在农产品贸易上增加谈判筹码,进一步提高自身战略回旋空间。

相比之下,美国虽然在表面上维持强硬姿态,实际上内心焦虑、策略混乱。特朗普政府希望通过极限施压迫使中国让步,但中国的坚定回应打乱了其节奏。美国内部对于稀土供应的担忧、对关税战升级的顾虑以及国内政治压力交织在一起,使特朗普不得不在威胁之后迅速释放缓和信号。无论是万斯的“理性呼吁”,还是贝森特的“关税换稀土”提议,本质上都是美国希望通过谈判止损的表现。

而中国的策略则非常明确:不主动挑衅,但也不会退让。拒绝通话、坚持原则、保持沟通,显示出中方对形势的判断与掌控力。通过十个字的表态——“打,奉陪到底;谈,大门敞开”,中方把谈判的主动权牢牢掌握在自己手中。美方如果真有诚意,就必须放弃高高在上的姿态,拿出实质性的谈判条件,而不是继续沿用“威胁+谈判”的旧剧本。

从更大的格局来看,美国的反应也暴露了其在全球供应链中的脆弱环节。多年来,美国依赖中国的稀土、关键原材料和制造环节,却始终在战略上试图削弱这种依赖。当中国开始运用自己的资源优势时,美国的反制选项十分有限。关税威胁短期内对中国影响有限,反而会加重美国国内通胀与企业成本压力。技术断供和波音零部件出口限制同样无法改变这一现实。

可以预见,接下来的中美经贸博弈,将不再只是关税数字的对撞,而是围绕资源、产业链控制力与谈判策略的深层较量。中国在稀土等关键资源上的政策收紧,标志着其在博弈中开始更主动地使用战略工具;美国的急切反应与示好动作,则说明其已经意识到形势的变化。

总体来看,中国以冷静和坚定的姿态回应美方的疯狂反制,明确谈判与对抗的底线;美国则在强硬与妥协之间摇摆,试图通过示好寻找出路。未来的走向,取决于美国是否真正调整策略,回到平等理性的谈判轨道。如果继续坚持单边威胁与施压,中方已经用行动和态度表明,完全有能力奉陪到底。