中巴拿出10亿大手笔,卢拉硬气向特朗普喊话:40%关税赶快取消

2025年10月初,一连串外交动作在短短几天内密集展开。中巴基金刚刚披露细节,美国电话就接通。卢拉没有犹豫,直奔主题。

中巴刚联手宣布合作,他就打给特朗普。这场突如其来的通话背后,是一场围绕关税、主权和战略的硬碰硬。

基金宣布前后

前几日圣保罗金融街传出消息,巴西国家发展银行与中国进出口银行即将宣布一项重磅合作。没有新闻预热,也没有先行通稿,消息直接通过两家机构的官方网站发布。标题简洁,措辞克制,仅用了“合作意向”“资金支持”“共同基金”这些字眼。

但内容不简单。一支总规模达10亿美元的投资基金即将设立,由两国银行分别注资,聚焦能源、工业、基建和人工智能。这种资金结构在国际合作中并不罕见,但从合作对象到投向领域,每一处都耐人寻味。

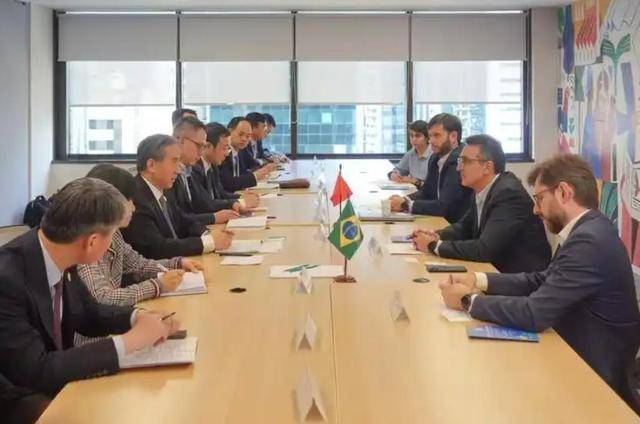

中国-巴西举行经贸论坛

具体出资比例很快被确认:中方6亿,巴方4亿。不是贷款,不是援助,而是共同出资。这意味着中方将成为基金的实际控制合伙人之一,有权参与项目筛选和决策。对于巴西这样一个对外资监管极为审慎的国家,这无疑是一种策略性的开放。

两个国家,一笔巨资,四大关键行业,组合在一起,本身就是一种表态。几个小时后,拉美主流财经频道陆续跟进分析。基金背后不只是资本流动,更是产业主权和国际影响力的再分配。

一家阿根廷媒体用“经济同盟”形容这次合作。一家智利财经博客指出,巴西“以实用主义姿态重新定位全球伙伴结构”。而中出口-进口银行对此几乎没有多言,仅在官网刊出英文版合作简讯,没有社交媒体推广,也没有跟进评论。

基金的投资方向更值得关注。能源、基建是老题材,但人工智能的加入引起广泛关注。这笔钱将不会流向传统交通工程,而更可能进入新能源、电网数字化、绿色工业、AI制造环节。这意味着中方不只是来做融资,更是在推进技术输出和模式试点。

而巴西国家发展银行的声明则用了一句耐人寻味的词:“战略重塑窗口期”。没有解释,也没有定义,但这五个字足以引发连锁联想。

通话突袭而至

10月6日中午,巴西总统府新闻办公室在官网挂出一则简短声明。

声明称,总统卢拉当天与美国总统特朗普完成一次正式通话,重点讨论贸易与税收议题。未透露时间、未提通话发起方,也未公布具体内容。

两个小时后,美国主流政治新闻网站开始同步放出相关内容。一位接近白宫的消息人士称,这通电话由卢拉提出,沟通持续约30分钟,特朗普“没有拒绝任何问题的讨论”。虽然细节模糊,但通话方向明确:关税。

7月,美国突然宣布对巴西多个行业出口商品加征40%关税,叠加原有10%基础,实际总关税达到50%。这一举措震动整个巴西制造业与出口产业。9月,巴西工贸联合会曾呼吁政府“采取对等反制”,但卢拉迟迟未作出正面回应。

这一次,他出手了。没有公开演讲,没有推文预告,直接拿起电话,绕开官僚通道,直达白宫核心。这种方式,在巴西政坛并不常见。总统亲自介入关税谈判,意味着这件事不再只是经济问题,而是核心外交任务。

电话结束后,特朗普在其个人社交平台上发布一则简讯。文字内容极为克制,仅写:“通话顺利,有实质性讨论,会继续保持联系。”没有提及关税,没有提到基金,更没有使用“友好”或“合作”等传统修辞。

媒体却不淡定。美国数家主流财经专栏立刻刊发评论文章,指出特朗普对巴西态度开始“微妙转变”,尤其在中国参与巴西经济后,美国“不得不重新考量制裁策略”。有评论员在直播中直言:“这不是关税谈判,是地缘博弈的前哨战。”

与此同时,巴西本地出口协会召开临时闭门会议,讨论是否调整对美市场策略。有食品企业负责人当场表示,将推迟10月对美发货,等待关税走向明确。也有工程机械企业开始联系阿根廷和墨西哥采购商,准备转向替代市场。

整个10月6日,舆论、市场、外交、产业链,全线联动。而这一切的开端,是一通没有记者、没有照片、没有稿件的电话。

关税争端溯源

这场40%的关税争端,要追溯到2025年7月。那是特朗普重返白宫半年之后。美国贸易代表办公室突然宣布,对包括巴西在内的部分“战略竞争国家”采取“特定产品惩罚性关税”措施。文件用词强硬,指向含糊。

巴西工业制品被列入第一批清单,机械、橡胶、金属加工三大类商品,新增40%关税,叠加之前已有10%。文件中没有解释具体原因,没有提到反倾销,没有指明市场不公。只是笼统说出一个词:“国家利益”。

这一举动出乎巴西政府预期。原本期待中美脱钩背景下,巴西制造能乘机填补部分供应链缺口。但结果却是巴西成为靶子,直接被扫入“高关税高风险”行列。

巴西财政部在声明中明确表示:对该决定“无法接受,将评估必要回应”。但回应迟迟未出。总统府保持沉默,外交部未召开记者会。这种安静,在拉美媒体圈引发不满,质疑卢拉政府“缺乏反击手段”。

7月下旬,全国工业联合会发出呼吁,要求立即与美国展开双边磋商。有议员甚至在国会发言称“这是美国赤裸裸的经济霸凌”。但一切都止于言辞,没有真正动作。

到了8月,产业压力已经显现。南部三州的机械出口数据同比下滑27%。一些订单被转向墨西哥或东南亚企业,原定出货暂停,船只改航。

圣保罗港口协会在一份月报中提到:“7月以来,出口至美国货量锐减,钢材和橡胶制品最受冲击。”地方政府开始焦躁,要求联邦层面给出“缓冲计划”。但财政拨款无法弥补市场损失,企业转型需要时间。

9月初,巴西政府在金砖国家会议上,与中国签署多项经济合作谅解备忘录。这被认为是巴方主动出击,准备摆脱对美依赖。正是在这种氛围下,10月的中巴基金设立成为战略突破点。

而卢拉与特朗普的通话,不再是“危机响应”,而是一场带有“反制”意味的高层干预。这标志着巴西结束了3个月的“低姿态”,正式进入“强硬应对”模式。

各方反应并未同步

通话公开当天,多个外交观察组织发布分析简报。观点分歧明显。一部分认为这是“对话之门被打开”,另一部分认为是“巴西押上政治筹码孤注一掷”。

欧洲多家媒体使用“博弈”“回击”“敲门砖”字眼,显示对局势发展的不确定预期。但在拉美地区,舆论倾向更为激进。多个主流电视频道连夜开播“特别报道”,邀请前官员、外交学者逐段解读电话背后的意图。

有学者指出,卢拉之所以选择在基金宣布后立刻拨通电话,就是要制造战略信号:巴西并非孤立。这通电话不只是为取消40%关税,更是在对外展示一种“有选择的国家地位”。

美国国内则保持谨慎。白宫没有增发说明稿,国务院也未表态。唯一公开的,是特朗普在社交平台上的短句:“我们通了电话。很顺利。”

但财经界的反应远比政府机构迅速。华尔街多家咨询机构更新了巴西风险评级。有评级从“中性”上调为“可控不确定”,预判“关税问题将在年底前出现调整可能”。

而在巴西,出口商的态度出现分化。一部分中小型企业选择观望,暂缓对美出口计划;另一部分则准备转向东盟市场,寻找替代路径。一位农机制造商在接受采访时说:“我们等不了别人决定,我们得先自己找出路。”

金融市场亦有所反应。10月6日下午,巴西雷亚尔对美元短线拉升,盘中涨幅一度超过1.2%。BNDES旗下相关基金板块指数小幅上涨。虽然涨幅不大,但市场读懂了信号。

一些声音质疑通话是否真的有效。有人指出,美国对巴西的政策从未因一通电话改变,过去也没有。也有声音认为,特朗普此次没有回绝,已是一种“松动”。

外交圈最关注的是后续动作。是否会举行面对面会晤?是否将基金纳入更大双边合作议题?是否会出现技术层谈判小组?目前都无从判断,但一个事实已经明确:

巴西不再沉默,美国必须回应。

参考信源:

《卢拉呼吁特朗普取消对巴西商品征收的40%额外关税》——美联社(AP),2025年10月6日

《巴西与中国携手成立10亿美元投资基金》——彭博社(Bloomberg),2025年10月2日

《巴西财长称卢拉与特朗普通话积极、具有建设性》——路透社(Reuters),2025年10月6日