1964年,“孤胆英雄”赵宗礼驾登陆艇起义归来,获600两黄金重奖

1964年10月4日,一艘从金门驶来的国民党登陆艇悄悄进入了厦门港。

艇身编号“1279”,上头只有一个人。

更令人震惊的是,这人回国后,竟被国家重奖了整整600两黄金,这在当年可是个天文数字。

那么,这个人是谁?他又有着怎样的经历?

背井离乡

1928年,赵宗礼出生在山东安丘的一个小村庄里。

那里土地贫瘠,四季分明,而赵家几代人都是面朝黄土背朝天的农民,天不亮就下地,天黑了还得趁月色收拾庄稼,生活过得紧巴巴却又实实在在。

奈何,好景不长,1937年抗战全面爆发,赵宗礼的童年也戛然而止。

父亲挑着家当,母亲牵着几个孩子,踏上了逃亡之路。

14岁那年,赵宗礼告别父母,独自一人去了青岛,想要谋一口饭吃。

他先是跟着同乡进了一家纺织厂做学徒,工钱不多,三餐只能靠馒头和白水维持,但至少有瓦遮头,不再是风餐露宿的日子。

可没过两年,老板因战事频仍、原料断供,厂子最终倒闭,赵宗礼无处可投,便干起了码头苦力,日复一日地扛麻袋、卸煤炭。

即便如此,一个月挣来的钱也只够勉强糊口,根本谈不上未来?

之后,正当他想着攒些积蓄回老家时,命运再一次对他发难。

1947年,国民党在节节败退之际,疯狂扩军征兵,19岁赵宗礼被抓了去。

军营里,他从未接触过枪械,只得从最基础的守卫、登记做起。

起初他以为自己能安稳熬过这段时光,可很快他就发现,所谓军纪只是对下层兵的枷锁,真正为所欲为的是那些高高在上的老兵和军官。

最让他心寒的是,连自己的一点善良与沉默也能成为被陷害的理由。

有一次他夜间巡逻时,发现班长鬼鬼祟祟地从库房搬出几桶柴油和一台老旧的发报机,他虽然震惊,但没敢声张,只当没看见。

可没想到几日后军中开始清查失窃事件,班长一口咬定是赵宗礼所为,还说有“目击证人”。

没有背景的赵宗礼百口莫辩,只能任人摆布。

很快,他被押往军法处,关进部队监狱。

那段时间,他每日都要接受审讯,被关在潮湿昏暗的牢房里,有时连饭都吃不上。

半年后,随着解放军的迅猛推进,国民党急需兵力填补战场的空缺。

于是,一批原被判轻罪的士兵被“特赦”,赵宗礼也在其中。

被特赦后,他没能回归普通人生活,等待他的仍是军号和钢枪。

思乡心切

1949年底,赵宗礼随着国民党部队一同撤退到了台湾。

抵达台湾后,赵宗礼被分配到了金门岛,成了那座孤悬海峡前线的驻军之一。

金门的日子远比青岛、台湾更难熬,军事管理极为严格,士兵几乎没有私生活可言,白天操练,晚上站岗,闲暇时只能蜷缩在潮湿的营房里抽几根烟。

赵宗礼的年纪逐渐增长,军衔却始终停在基层,苦役一般的生活让他愈发沉默寡言。

最令他无法忍受的,是军中的腐败与虚伪。

上层军官一个个大腹便便,天天不是喝酒就是赌博,偶尔去“视察”也是走马观花,装模作样地拍拍士兵的肩膀,再顺走几包军用香烟。

而像赵宗礼这样的普通士兵,吃的是发霉的米饭,睡的是湿冷的床铺,训练却要比谁都刻苦。

时间一晃十五年,赵宗礼从一个朝气勃发的青年,变成了一个满脸风霜的中年汉子。

期间,他曾尝试向上级提交退伍申请,说身体抱恙,难以继续服役。

但这样的申请在那种高压体制下,他不仅没有等到批准,还被调去了更严酷的岗位。

他开始明白,如果想要回到大陆,必须靠自己,于是他变得异常刻苦,白天训练从不敷衍,夜里则偷偷在笔记本上画着登陆艇的结构图。

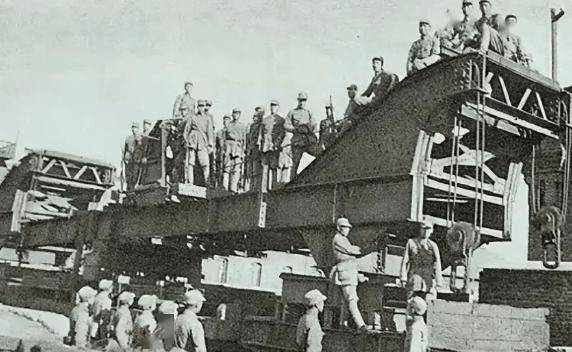

金门驻军定期会从美军那边接收新的军事装备,包括登陆艇、补给舰和轻型炮艇。

赵宗礼在一次体检中得知海军招收“蛙人”训练员,他马上报了名。

那是一项极其艰苦的训练,要在深海中潜游、爆破、抵抗潮流,但赵宗礼咬牙坚持了下来,不为别的,只为有机会游回大陆。

但命运很快再次发生改变,1958年,国军的某艘合成艇在演练中被解放军击沉,他因此失去了原岗位。

后来他被抽调到美国接收两艘新型登陆艇,这是赵宗礼第一次出国,也是他第一次亲手操作这些机械化设备。

他在美国军港待了半年,白天跟着教官学习艇体构造和操作流程,晚上回到船舱就开始默背操控口诀。

他对机械的理解力远超常人,不到三个月便能独立完成整个启动流程。

当这些艇被运回台湾时,赵宗礼已经是某舰队的轮机长,他不是高级军官,却掌握着最核心的技术。

他清楚每一根油管通向哪里,哪个部件最容易损坏,甚至知道在突发停机时如何最快复原系统。

1962年,赵宗礼又被调往金门的港防大队,正式成为104号艇的轮机长。

那艘艇,是全岛最先进的机械化登陆艇,编号1279。

但赵宗礼摸着艇身,心里只想着:“我赵宗礼,迟早要自己开船回家。”

天赐良机

时间到了1964年,赵宗礼再次被调动岗位,去向是金门岛。

这对赵宗礼来说,意味着机会近了,但他同样也知道,这座岛上布满了无数明枪暗箭。

特务如影随形,哪怕一个眼神、一次多余的询问,都可能招来“查房”或“消失”的惩戒。

因此,他必须更谨慎、更沉得住气,他只能像个机械人般接受调令、报到、换岗,一切按部就班,毫无异样。

这期间,最让他内心波澜起伏的,是每天晚饭后的那段广播。

对岸厦门岛上设有强力电台,专门对金门、马祖等前线播送“新中国对投诚军人的政策”和“起义者归国后的待遇”。

那声音穿过海峡又清晰入耳,赵宗礼每次都用心听着,也极力压抑着多年的归乡之愿,不敢和任何人表露。

因为在金门这个岛上,上级为了防止士兵叛逃,不仅安排了特务暗查,还鼓励互相揭发举报。

转机终于在10月降临,那天,海军副司令曹仲周乘“天山号”来金门料罗湾视察。

这艘“天山号”是美援舰艇,体积庞大,吃水极深,无法靠近码头,只能停在五百米外的海域。

为此,军方安排了两艘登陆艇接驳,一艘运送补给,另一艘专供曹仲周和随从上下船。

编号为“1279”的新型机械化登陆艇,正是其座驾。

赵宗礼悄悄观察到,尤其在傍晚六点后,整个码头区域防守松懈,艇只往往停靠无人。

10月4日下午三点,他站在雷达站远眺,看到1279号静静泊在码头边,甲板上空无一人,心猛地跳动了一下。

他迅速翻开记录本,潮汐方向、风力等级、夜间巡逻计划,全都在掌握之中。

他知道,这是他十几年来等来的“天赐良机”。

当晚七点,赵宗礼借口身体不适向班长请假,说要去医务处拿药,随后推着自行车一路下山。

期间,还和路上遇到的人周旋了一番后,才找出在路旁藏好的必备物品,小心翼翼绕到1279号旁边。

艇上果然空无一人,他登艇而上,快速检查燃油、主机、电路,一切运作正常。

他还掏出一块抹布,把标志性的国民党青天白日旗倒挂在桅杆一半,这是早已约定好的起义信号。

随后,他缓缓解开缆绳,点火启动发动机。

破浪归来

赵宗礼并未直接转向大陆,而是有意朝“天山号”方向缓行,营造出一副执行任务的假象。

巡逻艇果然中计,远远望见1279号“奉命靠近旗舰”,没有多加盘查便悄然驶离。

直到确认已完全脱离视线,赵宗礼猛然转舵,整艘艇一个急转,转头直扑厦门方向。

就在他绕行至小金门南端海域时,飞机照明灯在海面上搜寻着。

赵宗礼顿感心跳加快,他立即熄灯,收声,把登陆艇速度压至最低,让它如幽灵一般在浪间潜行。

敌机盘旋几圈,终因未发现目标而渐渐远离,赵宗礼这才长舒一口气,双手重新推向操纵杆,加速前行。

可此时,登陆艇的主机突然发出“咔咔”的异响,接着主引擎熄火,艇体开始减速,几乎在黑夜中原地漂浮。

十五分钟的争分夺秒,他终于锁定故障位置,是燃油输送系统的阀门松动导致供油中断。

1279号再次加速,凌晨时分,厦门港值夜的解放军听见海面传来异响,一艘编号1279的登陆艇悄然靠近,舰体上的青天白日旗倒挂半悬在桅杆之上。

灯光照射下,只见船头站着一人,身着军装,他也在喊着“我是从金门起义过来的!我是赵宗礼!”

哨兵顿时警觉,迅速报告上级,一队解放军飞奔而至,随后他们就看到整艘艇上只有赵宗礼一人。

值勤指挥官惊愕之余连声追问:“你一个人?整艘艇就你一个人?”

“是的,就我一个人。”

那一刻,所有人都被眼前这个孤胆归来的中年男人震撼。

他不是带着队伍,也没有枪林弹雨,是凭一人、一艇、一腔热血,跨越海峡,回到祖国怀抱。

接下来的几天,赵宗礼接受了详细的询问、身份核实、安置安排。

10月8日,国家在福建福州为他隆重举行授奖授衔仪式。

他被授予中国人民解放军海军少尉军衔,并根据起义归来的相关政策,获得600两黄金作为嘉奖。

那天,赵宗礼穿上崭新的海军制服,登上领奖台,面对台下记者与士兵,他哽咽开口:“十五年了,我终于回来了。”

在场所有人无不动容,一个来自底层的士兵,凭一己之力完成了常人无法想象的奇迹。

他用这一声“我是赵宗礼”,唤醒了沉寂在千万人心中的家国信念,他不仅归来了,更照亮了未来无数个想要归来的灵魂。

此后,赵宗礼的故事被广泛传播,他成了报纸上的英雄、广播中的典范。

人们记住了那艘编号1279的艇,更记住了那个站在船头、身影如旗、声如钟鸣的赵宗礼。

出品 | 趙氏宗亲

编辑 | 趙英雄

点

和

说说你的看法

↓↓↓