原创 英国空军月刊曝光:印度空军惨败内幕?西方震撼

印度空军之殇:巨额投入下的“空中楼阁”与中国空军的稳健崛起

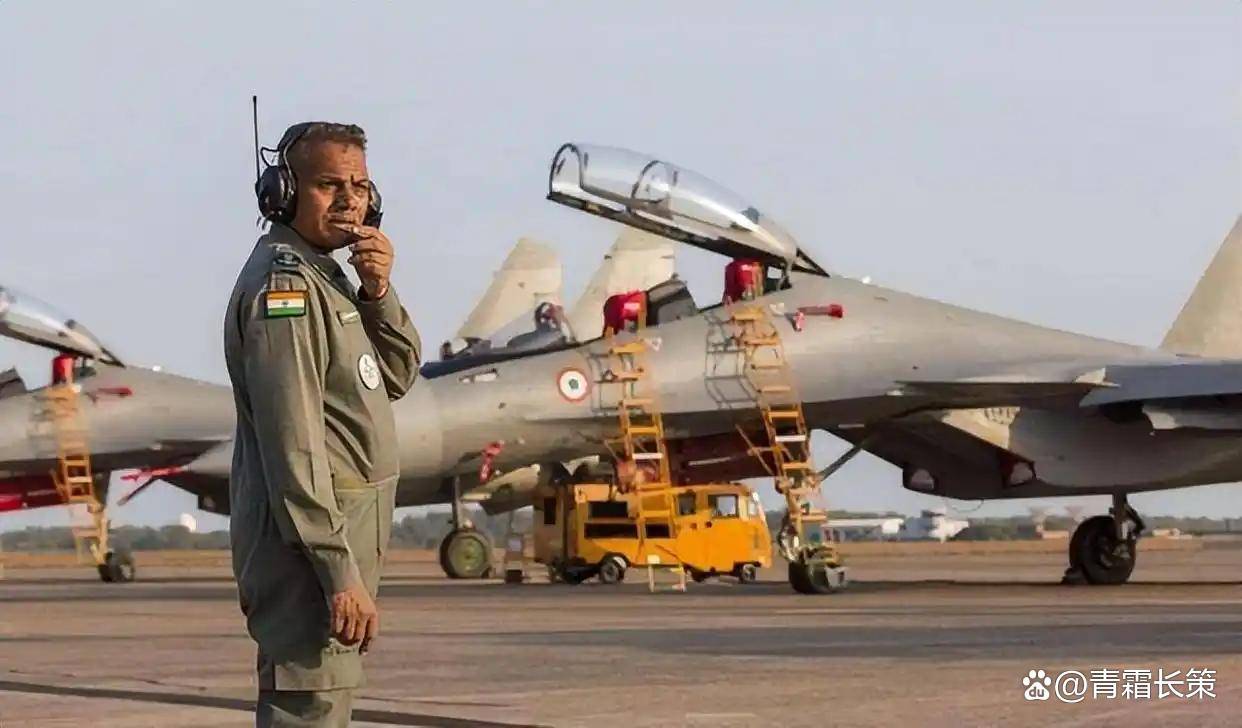

近期,英国《空军月刊》以详尽篇幅揭示了印度空军近年来的严峻困境,其披露的内幕令人错愕。这个长期自诩为“南亚空中巨擘”的国家,即便斥巨资引进法国“阵风”战机并升级苏-30机群,杂志的深入剖析却勾勒出一幅令人不安的图景,甚至让资深军事观察家也坦承“未曾预料情况竟会如此混乱”。

“装备维护黑洞”:昂贵战机沦为“空中棺材”

《空军月刊》将矛头直指印度空军存在的“装备维护黑洞”。军事专家深知,空中力量的根基在于精良的维护与高效的后勤。一旦这一环节失守,再先进的装备也形同虚设。印度国家审计署2023年的一份权威报告显示,其一线主力战机的平均“可出勤率”仅为58%,这意味着百架战机中近半数无法随时投入实战。尤为触目惊心的是,服役最久的米格-21机群,其出勤率竟低至45%,与北约国家普遍维持的75%平均水平相去甚远。

从2018年至2023年的五年间,印度空军发生了79起高级别飞行事故,导致42名飞行员丧生或受伤。事故根源的分析令人警醒:高达63%的事件归咎于“人员操作失误”或“日常维护疏漏”,而装备本身的质量缺陷仅占17%。去年3月,一架米格-21的坠毁事件便是例证:发动机涡轮叶片断裂,本应于2022年12月更换,却因备件仓库缺乏原厂配件,紧急采用了国产替代品。然而,这批国产叶片加工精度不足,微小的公差误差在高速飞行中成为致命隐患。

杂志进一步披露,该基地的备件存储混乱不堪,俄、美、法等国零件杂乱堆放,标识不清,维修人员耗时搜寻,效率低下。为赶进度,甚至出现勉强拼凑不同规格零件的情况,严重增加了飞行安全风险。

“阵风”困境:先进装备也难逃配件之殇

即便投入巨资引进的“阵风”战机,也未能幸免。去年10月,一架“阵风”因液压系统突发故障紧急降落,问题源于一个液压管接头的泄漏。原厂配件需等待三个月,而印度本土工厂尚未掌握其独家专利的复杂工艺,自产接头密封性不达标,导致战机只能停场待援。这不仅影响了“阵风”机群参与重要军事演习的完整性,也暴露了其在高端装备维护上的瓶颈。

训练短板:低效训练与实战脱节

《空军月刊》指出,印度空军飞行员年均飞行时间仅约120小时,远低于中、美两国超过200小时的水平。然而,差距并非仅在时长,更在于训练的有效性与实战化程度。据西方军事顾问观察,印度空军超过60%的训练内容为基础巡航,而高强度实战科目(如空战、电子对抗、复杂夜间飞行)占比不足30%。相比之下,中国空军的实战化训练比例高达60%以上,通过红蓝对抗等方式提升复杂战场应对能力。

去年一次与中国的联合空中演习中,印度苏-30MKI战机面对中国的JF-17“枭龙”战机,竟以12:3的劣势被“击落”。原因是印度飞行员对苏-30机载无源相控阵雷达操作熟练度不足,在电子干扰环境下无法有效应对,陷入被动。令人啼笑皆非的是,演习后印方飞行员竟将失利归咎于“枭龙”的电子系统过于先进,而非反思自身训练短板。

教材陈旧:滞后观念阻碍现代化进程

尤为令人担忧的是,印度空军的训练教材仍停留在上世纪90年代,其电子战战术已与现代战场严重脱节。尽管印度2021年启动了新教材编写,但内容充斥着官僚化表述,缺乏具体战术应用的更新。西方专家比喻,印度飞行员如同仅能使用智能手机基础功能,无法发挥先进装备的真正潜力。

后勤困境:“万国牌”装备加剧体系化挑战

印度空军后勤体系的混乱,源于其装备来源的极端多样化。俄制、法制、美制以及国产战机并存,各国技术标准迥异,导致后勤保障难以整合。俄制配件的公制单位、美制设备的部分英制、法制装备的独立专利标准,都给维护带来了巨大挑战。2022年一次跨军种演习中,伊尔-78加油机与“北极星”直升机因通讯系统不兼容而失联,演习计划严重受阻,暴露出长期存在的隐患。

巨额投入与“原地踏步”:中国空军的稳健崛起

2010年至2023年,印度空军装备投入超过800亿美元,比同期中国高出15%,但成效却大相径庭。中国已成功研制并大规模部署歼-20第五代战斗机,并形成多款升级型号。而印度AMCA第五代战斗机项目自2008年提出,至今仍停留在初步设计阶段,研发方向摇摆不定。

印度对国产化装备的执着,在LCA“光辉”战机上体现得淋漓尽致。该机研制历时30余年才初步服役,却面临功率不足、雷达性能落后、显示系统故障等问题,一线部队甚至宁愿使用老旧米格-21。

在国际合作中,印度也表现出混乱。与俄罗斯升级苏-30MKI时,强行加入本土子系统,导致R-77导弹出现严重偏离,降低了装备性能。

中国空军的成功之道:体系化建设与循序渐进

相比之下,中国空军的发展思路截然不同。从引进苏-27到研制歼-20,始终强调循序渐进的技术吸收与消化。通过全面解析原设计,逐步实施国产化改进,确保系统兼容性与稳定性。这种体系化思维,使得歼-11、歼-16等机型能力持续提升。

“海豚与潜艇”的荒诞剧:训练不足的真实写照

《空军月刊》还披露了一个“笑话”:印度P-8I反潜机在一次训练中,竟将一群海豚误认为潜艇并模拟攻击。飞行员因未熟练掌握先进声呐系统,将海豚声纹误判为潜艇。这暴露了印度在先进装备操作和基础训练上的严重不足,甚至被西方媒体调侃“反潜能力不如海豚”。

“自主可控”铸就强大基石

反观中国空军,坚持“自主可控”,从发动机到雷达,从导弹到后勤,建立了完整的产业链。涡扇-10发动机历经20余年迭代,已装备多款主力战机,彻底摆脱了对俄制发动机的依赖。而印度至今仍依赖外国发动机,一旦断供,飞机即成废铁。

“慢就是快”:中国空军的制胜哲学

西方对中国空军的发展感到震惊,一方面是印度巨额投入却收效甚微,另一方面是中国在短短几十年内实现从“引进仿制”到“自主创新”的飞跃,在五代机、预警机、加油机等领域追赶甚至超越西方。

《空军月刊》的评论一针见血:“一支强大的空军,不是靠买多少先进装备堆出来的,而是靠‘装备-训练-后勤-人员’全链条的协同发展。印度空军的问题,表面是‘维护差’‘训练少’,深层是‘体系缺失’和‘急功近利’。而中国空军的成功,在于他们懂得‘慢就是快’,先打好基础,再逐步突破,这种稳扎稳打的思路,才是强军的关键”。

中国空军建设,如同盖房打地基,每一步都走得坚实。从简单的机械飞机到复杂的隐身战机,每一步的扎实推进,才是真正的“强军之道”。

(声明:本文部分内容基于AI工具辅助创作,可能包含虚构情节,请读者理性甄别。数据来源公开报道,信息可能存在时效性。)"