原创 币圈 “币股齐升” 疯涨背后:真靠美联储降息?三重真相颠覆认知

前言

币圈狂欢,比特币冲破 11.7 万美元大关,交易所股价也跟着疯涨。大家都喊着美联储降息是幕后大功臣,可事实真这么简单?

要知道,美联储降息又不是头一回,以前降息时币圈也没这么疯狂。

这次币市、股市齐涨的背后,藏着美国监管政策转向、财库模式资金涌入以及亮眼财报数据三重真相,美联储降息只是其中一环。

想知道另外三重真相如何颠覆认知,掀起币圈这轮热潮吗?

降息与币市上涨:关联是否被过度放大?

或许有人会质疑,美联储降息与加密货币市场上涨之间的关联是否被过度渲染?

毕竟从历史来看,宏观货币政策对新兴资产的影响往往存在滞后性,加密货币也曾多次在美联储释放宽松信号时 “不买账”。

比如此前某次降息周期中,比特币就因市场对监管风险的担忧,单周下跌超 10%。

但这次的情况明显不同,降息并非孤立的刺激因素。

SEC同步推出数字资产ETF 通用上市标准,把审批时间从 240 天压缩到 75 天,相当于给机构资金进入加密市场开了 “快速通道”。

木头姐等明星投资者押注 Solana 财库模式、Bullish 交易所扭亏为盈等消息,又从市场信心和行业基本面层面提供了支撑。

正是这多重因素形成的 “共振效应”,才让降息的刺激作用被快速放大,推动市场应声上涨。

财库模式:是短期炒作还是可持续路径?

从另一个角度看,可能有人觉得 “财库模式” 不过是加密市场的又一轮短期炒作,效仿 MicroStrategy囤积代币的做法,本质上是把公司命运和单一加密货币价格绑在一起,风险太高。

要是 Solana 后续出现技术漏洞或价格大跌,转型后的 Solmate 很可能面临业绩暴跌的危机,这种担忧并非没有道理。

不过,我们也得看到其差异化布局:Solmate 和 Solana 基金会达成了深度合作,既能以折扣价拿到代币降低成本,又能通过共同开展项目分享收入,形成 “持有资产 + 业务联动” 的双重逻辑,不是单纯靠代币价格涨跌吃饭。

更重要的是,现在已有超 100 家公司采用类似模式,部分企业通过合理的资产配置和业务拓展,实现了股价与持有的加密资产价值 “双增长”。

这说明财库模式经过初期探索,已经逐渐形成更成熟的运作框架,并非完全依赖炒作。

SEC 监管转向:能否摆脱 “反复无常”?

还有人可能会对 SEC 监管政策转向的 “可持续性” 打问号,觉得此前美国对加密货币的监管态度一直反复,这次缩短 ETF审批时间或许只是短期调整,未来说不定又会回到严格管控的老路上。

这种谨慎是有依据的,毕竟加密行业的创新速度和监管滞后性始终存在矛盾。

但此次新规的核心意义在于 “建立通用上市标准”,取代了之前 “逐案审查” 的模糊模式。

这意味着监管框架从 “被动应对” 转向 “主动建规则”,给行业提供了更明确的合规预期。

就像 Bitwise 高管说的,这打破了过去十年的监管先例,形成了可复制、可预期的审批流程。

更关键的是,首批可能获批的 Solana、XRP 等 ETF,覆盖了比特币、以太坊之外的更多主流加密货币,说明监管层正逐步认可加密资产的多元化价值,这种 “从点到面” 的开放趋势,比单纯缩短审批时间更能体现监管转向的深度。

“币股齐升”:是估值重构还是泡沫透支?

进一步思考,或许有人会问,加密货币与交易所股价 “齐涨” 的盛景,是不是已经透支了未来的上涨空间?

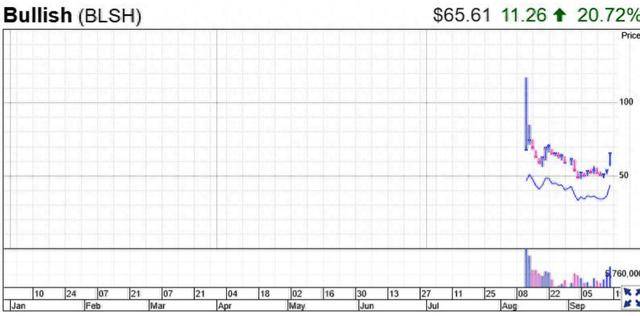

当前比特币年内涨幅已达 26%,Bullish 等交易所股价单日暴涨超 20%,市场会不会存在过度乐观的情绪?

客观来说,短期内部分资产确实可能因情绪推动出现波动,但从长期逻辑看,此次上涨的核心驱动力是 “生态估值重估”。

ETF 审批提速意味着加密资产将更广泛地纳入传统投资组合,财库模式的普及让加密资产与实体经济的绑定更紧密,交易所盈利改善则证明行业从 “野蛮生长” 转向 “合规化盈利”。

这些变化本质上是加密行业从 “小众资产” 向 “主流配置标的” 转型的体现,对应的估值提升不是单纯的情绪推动,而是基于行业基本面的重构。

当然,这并不意味着波动会消失,加密资产的高风险性仍需警惕,但把当前的上涨简单归为 “泡沫”,显然忽略了行业底层逻辑的变化。

结语

说到底,看待此次加密市场的 “币股齐升”,既不能盲目迷信单一因素的作用,也不必因过往的风险案例而全盘否定。

宏观政策的宽松、监管框架的完善、行业模式的创新,三者如同齿轮般相互咬合,才推动了当前的市场表现。

而市场中存在的各种质疑声音,恰恰提醒我们:加密行业的成熟不仅需要利好因素的推动,更需要在应对风险、完善规则的过程中稳步前行。

这也是此次 “共振” 背后,比短期上涨更值得关注的长期意义。