1943年庞炳勋投敌叛国,砍下30多名八路军的头颅,67年后重见天日

文|云初

编辑|云初

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

《——【·前言·】——》

1943年,庞炳勋投敌叛国,亲手砍下30多名八路军的头颅。

这一行为震惊了当时的抗日阵营,也让他成为了中国抗战史上一个令人憎恶的名字。

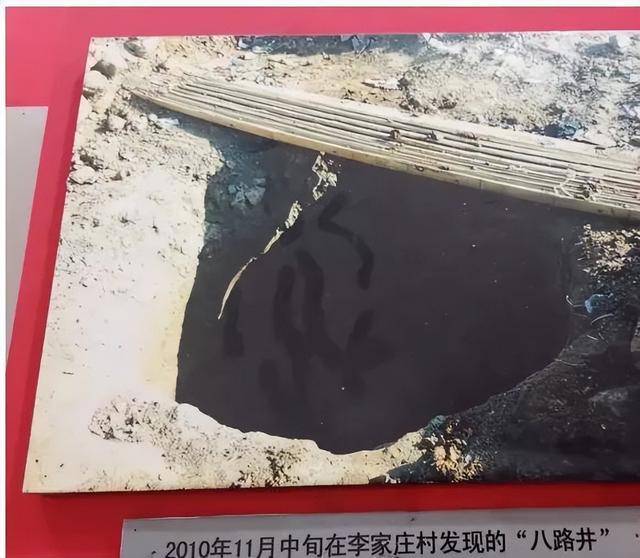

67年后,庞炳勋重见天日,沉寂了几十年的历史秘密被重新揭开。

他的故事,既是个人选择的悲剧,也是一段复杂历史的缩影。到底是什么让他走上了背叛的道路?在经历了漫长的沉默之后,他的回归又意味着什么?

庞炳勋的背叛——从英雄到叛徒

庞炳勋出生于中国东北的一个普通农家,自小聪慧且体格健壮。他的父亲是一位朴实的农民,而他的母亲则是一位传统的家庭妇女。家里的条件并不优越,但庞炳勋在家乡的学校中成绩优异,很早便显现出了不凡的军事天赋。在抗日战争爆发后,庞炳勋响应了国家的号召,加入了八路军,誓言为祖国的独立与尊严而战。

初入八路军,庞炳勋便展现出了卓越的军事才能。他在部队中从一名普通战士逐步晋升为排长,甚至获得了指挥某些重要战斗的机会。无论是突击敌人阵地,还是执行复杂的侦查任务,庞炳勋的表现都堪称完美。在当时,他被视为年轻一代的军事英雄,许多人对他寄予厚望,甚至认为他是抗日战争胜利的希望之一。

然而,在1943年,庞炳勋的命运发生了巨大的转折。这一年,日军对中国抗日力量实施了更加残酷的打击,特别是在华北地区,抗日力量的处境尤为艰难。庞炳勋所在的八路军部队也面临着补给紧张、兵员不足的困境。在这个压力巨大的环境中,庞炳勋做出了一个令所有人震惊的决定:投敌。

据史料记载,庞炳勋的叛变并非一时冲动,而是长时间内积累的个人心理和现实困境的产物。面对战斗中的重重困难,庞炳勋深感无力,心中逐渐滋生出对抗日战斗的厌倦与迷茫。日军的高额报酬和军官职位的承诺,成为了庞炳勋决定投敌的诱因之一。在极度的心理压力和战场的艰辛下,庞炳勋最终选择背离自己曾经誓言捍卫的信念。

庞炳勋的叛变使得八路军损失惨重。据说,在他背叛后,日军发动了一次大规模的报复性行动,庞炳勋亲自带领日军进行残酷的清剿。最令人发指的是,庞炳勋带领敌军砍下了30多名八路军战士的头颅,这一恶行令当时的抗日战士痛恨不已。

在战争的黑暗时期,庞炳勋的名字成了叛徒的代名词,甚至在一些地方,提到他都会引起无尽的愤怒与鄙视。庞炳勋的背叛,不仅让他自己成了历史的污点,也让他所参与的战斗失去了任何光彩。他的这一行为成为了中国抗战史上不可磨灭的污点,直到今天依然为后人所铭记。

庞炳勋的沉寂与重见天日

在投敌后的庞炳勋,并没有享受到他所期望的荣华富贵。尽管他在日军的帮助下得到了职位和奖励,但内心的负疚感和良知的折磨却使得他的日子并不如意。庞炳勋常常在夜深人静时回忆起自己曾经立下的誓言,心中充满了悔恨与自责。然而,面对已无法回头的选择,庞炳勋最终将这些内心的痛苦压抑了下来,继续为日军效力。

随着战争的推移,庞炳勋逐渐退出了战斗的第一线,转而成为一名较为低调的地方武装指挥员。他的身份在历史的浪潮中逐渐被遗忘,但他所犯下的罪行却未曾被赦免。

日本战败后,庞炳勋没有受到应有的惩罚,反而依靠其在日军中的特殊身份,逃过了审判。此时的庞炳勋已经没有了昔日的英雄气概,沦为一名不为人知的战争叛徒。

长时间的沉寂后,庞炳勋在中国大陆的历史舞台上消失了几十年。直到1970年代中期,庞炳勋的名字重新出现在公众面前。当时,一些历史学者开始对中国抗日战争中的一些失落人物进行深度挖掘,而庞炳勋这一人物的历史也被逐渐揭开。

67年后的重见天日,庞炳勋的故事让许多人感到震惊,也让中国历史上那段苦难的岁月重新成为了反思的对象。

历史对庞炳勋的评价并未因时间的流逝而改变。尽管他在很多人眼中已经是一个无法被原谅的叛徒,但在某些历史学者和研究者眼中,庞炳勋的故事依然值得反思。他在日本占领区的行为,以及投敌后的挣扎,或许能够从某种程度上揭示出战争中个体的复杂心理与选择。对于庞炳勋的重新审视,也使得许多人开始重新思考当时的历史背景与个人命运的交织。

在那个年代,无数人在生死之间做出了选择,庞炳勋的背叛,无论如何都是一种难以回避的历史悲剧。

他在战争中的角色,成为了那个时代的一个象征,既代表了民族的苦难,也映射了战争对人性的摧残。尽管67年后,庞炳勋已无法回到过去,但他的故事依然是历史无法抹去的记忆。

庞炳勋的悔恨与挣扎

庞炳勋在日军的控制下度过了数十年的岁月。尽管他在当时获得了权力和名利,但心中始终无法摆脱背叛的阴影。日军的官职并没有给他带来真正的安宁,反而让他在无尽的自责中陷入了痛苦的漩涡。

从战争结束后的几年开始,庞炳勋的内心逐渐变得空洞。他曾经在战场上屡次夺取敌军的性命,立下赫赫战功,但当这些荣誉褪去后,内心的空虚和愧疚愈发压迫着他。每当夜深人静,庞炳勋便会回想起自己在抗战时期的选择——那些曾经并肩作战的同志们、他们的身影、他们的声音,像影像般在他脑海中不断回荡。每一段回忆,都在提醒他,自己曾经放弃了曾经的誓言,选择了叛国、背弃了同胞。

庞炳勋深知,这样的悔恨无法被任何外界的事物抚慰。他知道无论日军如何奖励他,他的内心始终无法获得真正的平静。即便在战后,尽管他曾享受过短暂的权力和安逸的生活,但这份宁静始终像是浮在表面的一层薄膜,下面却是无尽的黑暗。

更为残酷的是,庞炳勋再也无法摆脱与自己选择背叛的现实。他和日军的关系并不深厚,虽然他在日军中担任了一些职务,但日军对他的态度始终冷漠。日军的上层并未给予他想象中的荣誉,反而在日常的工作中对他施加了诸多压力。他常常被派去执行那些更加残酷和阴暗的任务,那些他早已深恶痛绝的杀戮行动,使得他越发对自己所做的决定感到无法宽恕。

日军败退后,庞炳勋本以为自己可以继续隐藏在一个安全的角落,远离曾经的战场和曾经的负担。然而,随着日本战败的消息传遍世界,他的处境变得越来越危险。没有了战时的庇护,庞炳勋开始意识到,自己曾经做出的背叛,会让他在未来的日子里承受难以想象的惩罚。

尽管在战争结束后,庞炳勋没有立刻被追究责任,但他知道,自己在历史的账单上永远都会留下污点。而每次面对周围人那种不安的眼神和冷漠的态度,庞炳勋的内心愈发感到孤独和沉重。回望过去,自己的所作所为彻底改变了他的人生轨迹。即便是身处安稳的日子,他的内心也无法获得真正的宁静和安慰。

庞炳勋明白,他背叛了曾经信任他的人,背叛了国家和民族,而这一切将是他一生无法逃避的阴影。即使他能在战后的岁月中保持低调,依然无法消除内心的愧疚与悔恨。在他看来,这种负疚感甚至比生死更为沉重,它像一把利刃,时时刻刻在他的心中割裂着曾经的理想与现实。

庞炳勋的最后选择——重见天日

时间匆匆流逝,庞炳勋逐渐老去。随着岁月的推移,他在战后的政治和社会环境中,依然无法摆脱那段历史的阴影。在经过了数十年的沉寂之后,庞炳勋的名字在1970年代末期被再次提起。那是一个历史的转折点,许多曾经鲜为人知的历史人物和事件开始被重新挖掘,庞炳勋也不例外。

67年后的重见天日,庞炳勋的名字突然出现在公众视野。那时候的中国,正在经历一场历史的审视与反思。随着改革开放的推进,许多过去被埋藏的历史故事开始浮出水面。庞炳勋的过往,被一些历史学者和记者重新揭开,尤其是在他们深入挖掘抗日战争时期的叛徒与历史人物时,庞炳勋的名字不可避免地被提起。

面对重新浮出水面的历史,庞炳勋并未选择逃避。他知道自己已经无法改变过去,所能做的,只有在有限的时间内,面对自己曾经的罪行,并坦然接受历史的审视。对于庞炳勋来说,虽然他并未得到社会原谅,但至少,能够面对曾经的错误,才算是对自己内心的救赎。

在中国社会的反思和历史的重审过程中,庞炳勋成为了一个充满争议的符号。他不仅仅是叛徒的代表,也成了中国历史上一段阴暗篇章的象征。虽然历史给予了他一线生机,但社会对他依然没有宽容。他的名字再次进入公众视野,并不是为了正名,而是作为警示,提醒人们战争中的选择可能会对一个人的一生产生不可磨灭的影响。

庞炳勋深知,自己的一生已经无法完全摆脱那段历史。无论是从他在战争中的背叛,还是到他经历的漫长岁月,他始终生活在悔恨和愧疚中。他知道自己无法改变历史,但或许正是这种无法消除的罪疚感,成了他内心最深刻的印记。

在最后的岁月里,庞炳勋选择过着极为低调的生活,尽量远离公众视线。尽管他得以重见天日,社会的冷漠与历史的沉重,使得他无法在这个时代找到真正的归属感。或许,庞炳勋的一生注定无法洗净那段污点,唯一能做的,就是活在悔恨中,直面那段不堪回首的历史。