原创 美方用了20天时间,终于想明白了,与中国的关税战不能再打下去

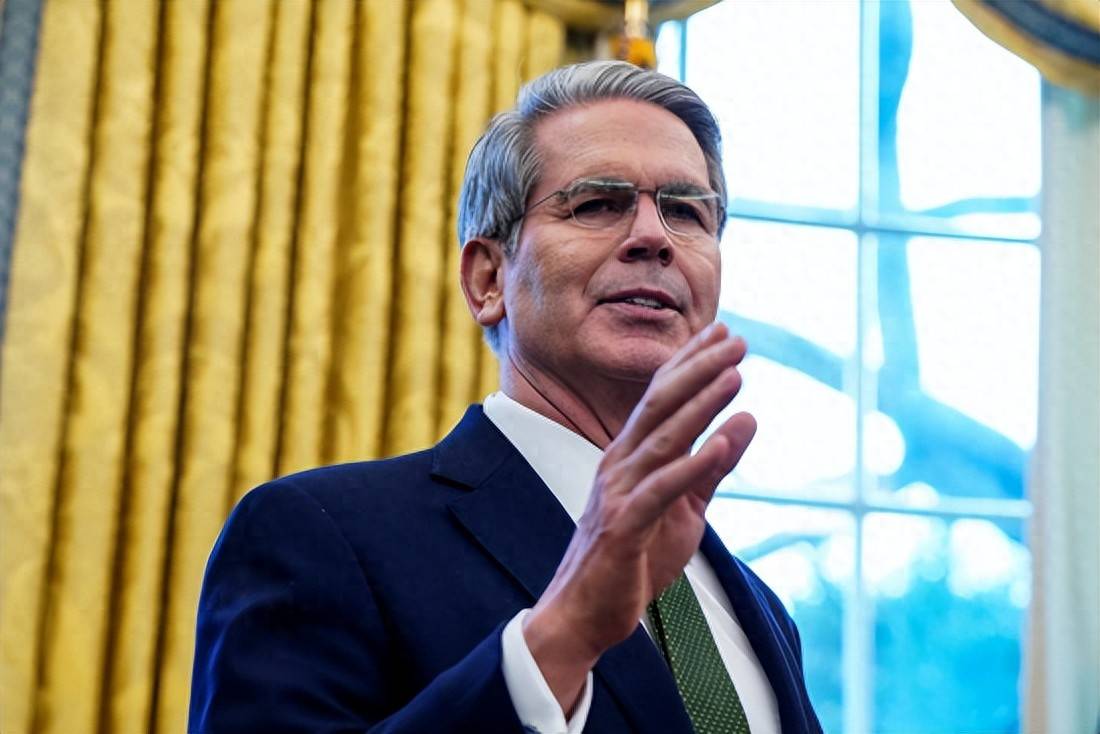

特朗普政府与中国的关税战经历了多轮波动,最近终于意识到,这场斗争无法再持续下去。美国财政部长贝森特在此时突然改变了口径,表示对目前冻结的关税安排感到“非常满意”。值得注意的是,仅在上个月,贝森特还曾威胁要对中国加征100%的关税。那么,为什么他会突然转变态度呢?其中的原因涉及多个层面。

自特朗普上台以来,美国对华的关税政策一直处于高压状态,尤其在今年4月,他宣布将对中国的关税上调至145%,扬言要“阻止中国剥削美国”,并威胁要“结束中国的不公平贸易”。然而,经过数轮谈判,8月12日,特朗普在关税暂停期的最后时刻签署了协议,同意将暂停关税期限延长90天。此时,美国仅保留了10%的基准关税,并且中方也暂停了部分反制措施,但依然对16家美企实施了出口管制审查。

美国的态度可谓大起大落。7月末,贝森特曾表示,中国“可能接受100%关税”,并暗示美国将对中国的俄油贸易采取制裁措施。然而,仅仅20天后的8月20日,他却又突然改口,称“对目前的关税安排感到满意”,并表示希望在11月前能保持这种稳定局面。对此,中国外交部回应称,任何安排都应建立在“平等互惠”的基础上,明确未接受美国单方面的定义。

这场变动迅速且戏剧性的政策转变,表明美国在20天内主动退让,宣布不会再征收100%的关税。其根本原因十分明确。首先,美方在战略上判断失误,低估了中国的应对能力。与其他国家不同,中国并不会选择默默承受,特别是在特朗普第一任期为中方提供了丰富的应对经验后,中国在贸易战中的韧性早已得到了锤炼。其次,面对这场表面上是贸易摩擦、实则关乎大国综合实力较量的博弈,美方终于认识到,中国凭借三大关键优势——稀土控制、强大的产业链韧性和广泛的国际支持,逐步迫使美国在关税战中节节败退,不得不深刻反思自己。

然而,虽然中方的反制措施产生了一定的效果,但回过头来看,美方的高关税政策反而对美国经济造成了严重伤害。特朗普政府推动的高关税政策使美国的通货膨胀率飙升至8%,底层民众的生活成本急剧增加。与此同时,由于半导体、制药等行业的供应链断裂,美国企业也陷入了供应危机。例如,波音公司的股价在短短一段时间内暴跌了12%,企业库存也迅速达到了临界点。更有甚者,美国农业州的选民集体发声反对,严重威胁到特朗普的选举基础。

此外,美国原本试图构建的“对华包围网”也面临崩溃的风险。欧盟不仅成立了“新能源汽车工作组”深化与中国的合作,德国总理还公开反对“对华脱钩”。东盟国家则通过区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)逐步取代了美国,成为中国的最大贸易伙伴。在特朗普推行高关税政策的背景下,这种国际合作的加深使得美国的孤立主义政策更显得脆弱。

更重要的是,美国意识到,中国的强大不仅仅在于经济总量或国际影响力,还在于其战略定力。首先,中国在稀土领域的“精准控制”让美方不得不对中方发出的信号保持警觉。中方虽然未全面恢复稀土出口,但采取分级松绑的策略,通过解禁部分企业、审查其他企业的出口,既有效避免了矛盾的激化,又保留了反制的主动权。其次,中国一直在坚持自己的底线思维,保持10%的关税底线。这种坚定态度迫使美方的企业承担了长期成本,并且中方的跨境人民币结算占比也有所提升,进一步削弱了美元的霸权地位。

同时,中方把芬太尼关税和高端芯片出口管制作为谈判的核心议题,直指美方的政治污名化与科技霸凌。尽管美方在放宽部分芯片出口方面有所让步,但由于安全漏洞的暴露,谈判中的“让步”显得缺乏诚意,因此,美方的态度在此时已无法左右中方的战略布局。如今,主动权已经掌握在中国手中。

尽管如此,当前的局面并非终结。虽然双方在关税问题上达成了90天的休战期,但这一平衡非常脆弱,随时可能被打破。中美联合声明中首次提到“相互尊重”和“合作共赢”,这似乎是美国被迫接受中国崛起的信号。然而,特朗普政府依然试图保留10%的关税作为谈判筹码,表明美国在某种程度上依旧未放弃遏制中国崛起的战略思维。

总之,贝森特在短短20天内的态度变化,表明美国已意识到,继续打下去对其自身利益毫无裨益。此次改口不仅仅是美国单边霸权逻辑的必然结果,更是美方深陷困境的体现。如果美国继续沉迷于将关税作为谈判筹码,最终很可能会自食其果。