原创 谈完了!特朗普感到满意,美财长说出实话:中方恐面临3位数关税

中美谈判终于告一段落,双方达成的共识或许并不会让人感到太惊讶。美国对中国部分产品的关税设定在24%,这一举措实际上隐含了许多微妙的细节。关税的“部分”与“24%”这两个关键词尤为关键。美国之所以选择这种设置,显然是有其深层次的考虑。

首先,谈到“部分”这两个字,我们不难理解,美国对中国并不会全面施加24%的关税,因为这一数字相对较低,而且美国对中国的某些行业和领域仍会实行更严格的限制。换句话说,这个24%并非最终的定数,而只是美国施加压力的一部分策略。为何24%的关税会被认为偏低呢?我们可以看看其他国家与美国的交易。欧盟的关税大约为15%,但他们还向美国提供了价值5000亿美元的投资和7500亿美元的能源贸易;日本也向美国提供了5000亿美元的投资。若将这些投资与美国的贸易顺差进行对比,欧盟和日本的贡献实际上远远超过了他们对美国贸易的顺差,特别是如果欧盟的能源贸易顺利的话,他们几乎支付了十年的“保护费”。

而日本方面,其2024年对美国的贸易顺差预计也只有几百亿美元,差距仍然巨大,几乎可以看作是多年的“保护费”。可能有人会认为,这些投资和收益主要回流到这些国家本身,但事实上,像日本这样的5000亿美元投资项目,其实有九成的利益最终还是被美国所获取。这样的协议内容,凸显了美国在全球经济中的主导地位。

另外,24%的关税政策还与美国同印度之间的摩擦有关。就在31号,特朗普宣布对印度征收25%的关税,并加入了惩罚性措施,距离最后期限仅剩一天多。此举意味着印度与美国很可能无法达成协议,也表明美国和印度之间的关系可能会因此陷入僵局。印度作为美国印太战略的重要伙伴,是否会因此与美国产生矛盾,也引发了各方的关注。特朗普此举很大可能是对印度施加单方面的极限压力,迫使其妥协。

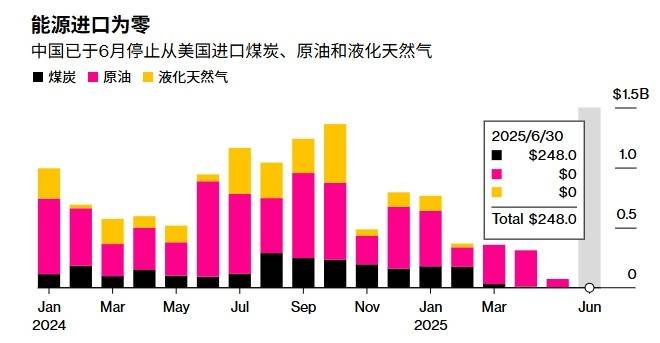

贝森特,作为美国财政部长,再次发出了威胁,他警告如果中国不放弃购买俄罗斯的石油,就将施行所谓的“二级制裁”,其制裁幅度曾高达500%,目前已降至100%。这一表态,表面上是在威胁中国和俄罗斯,背后却隐藏着美国推销其石油的战略意图。其实,中国在今年6月几乎完全停止了从美国进口石油,这一举动导致美国石油的销量急剧下降,创下了近几年最低的纪录。同时,油价的下跌让美国的石油商愈加焦虑。特朗普上台以来一直大力推动传统能源的开发,尤其是石油开采,这一政策的重点之一就是鼓励增加美国的石油出口。然而,由于中国几乎不再购买美国的石油,显然对美国的石油行业造成了不小的冲击。

除此之外,美国还通过制裁伊朗的石油贸易,间接影响了中国和伊朗的能源合作。6月30日,美国宣布对伊朗石油采取新一轮制裁,尽管这些制裁主要针对个人,但其影响范围十分广泛,尤其是对伊朗与俄罗斯的石油运输链条产生了极大影响。这次制裁,实际上是继2018年美国要求全球停止购买伊朗石油后的最大规模行动。美国显然是希望借此举措重新获得市场份额,填补俄罗斯与伊朗石油可能造成的供应缺口。

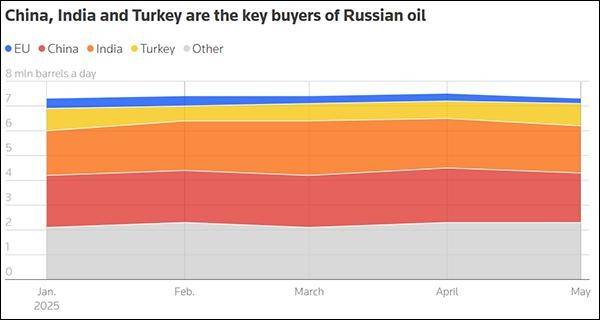

而中国的应对显得尤为智慧。中国在逐步减少对美国石油的进口之后,选择了从加拿大进口石油,尤其是通过去年完工的跨山管道扩建项目。2019年3月,中国与加拿大达成了730万桶石油交易,这一突破性合作不仅改变了中国石油进口的格局,也使得中国在能源领域的多元化供应更加稳固。此外,俄罗斯也成为中国的重要石油供应国,去年俄罗斯一度超越沙特,成为中国的第一大原油供应国。双方的交易甚至使用了人民币结算,这对推动人民币国际化起到了积极作用。

中国不仅依赖国际进口,还在国内大力发展石油开采。塔克拉玛干沙漠的油气资源已经开始大规模开采,日产原油已突破1万吨,这标志着中国石油开采进入了一个新阶段,保障了能源安全。同时,中国也在稳步推进油气资源的处理能力建设,力求在保障国内需求的同时,减少对外依赖。

值得注意的是,美国所谓的“二级制裁”实际上并不会对中国和印度构成决定性影响,反而可能加剧美国与这两国的矛盾。特别是印度,至今仍未与美国达成关税协议,若继续施加惩罚性措施,必然会引发更大的反感。与此同时,俄罗斯股市的反应也表明,市场对美国制裁措施的有效性并不看好,俄罗斯石油的供应缺口仍然可以被其他国家填补,尤其是中国和土耳其。因此,美国的制裁举措,更多的可能是一种政治威胁,目的是施加压力,而非真正解决问题。

总之,美国对中国的部分关税政策,表面上看似柔和,实际则充满了复杂的策略与博弈。对于中国而言,面对美国的极限施压,保持战略耐性,采取灵活多变的应对措施,无疑是最为明智的选择。