当经典遇见新声:国家艺术基金学员眼中的合唱艺术创新密码

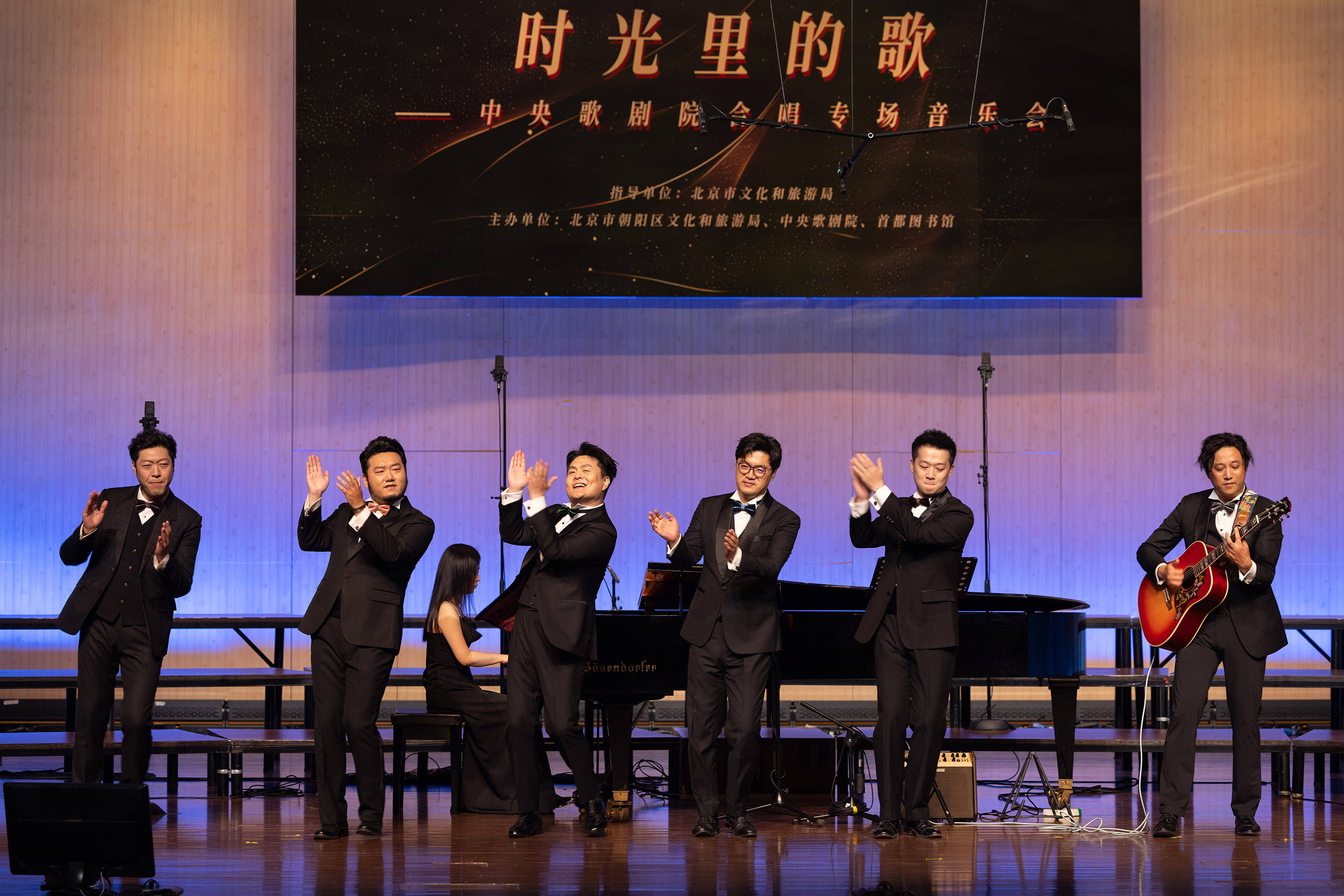

7月11日晚,“时光里的歌”中央歌剧院合唱专场音乐会在首都图书馆剧场精彩上演。作为2025年朝阳区首都市民音乐厅系列活动的首场演出,音乐会以时光为叙事主线,精选15首具有时代烙印的经典歌曲进行艺术化改编。特别邀请的器乐演奏家现场助阵,更通过人声与器乐的即兴对话,展现了跨界艺术融合的无限可能。

当晚,国家艺术基金艺术作品新媒体运营管理人才培训班的学员们也来到了音乐会现场。刚踏入音乐厅,白日里关于“艺术IP孵化”“短视频传播逻辑”的热烈讨论余温尚在,当第一组音符从舞台中跃出,那些关于艺术传播与矩阵模型的理性思考,在醇厚音色里渐渐舒展成流动的光晕。

“这场音乐会不仅是对怀旧情怀的追忆,更是一次深刻的艺术探索。随着曲目的轮换,观众们感受到的情感层次愈加丰富,既有《追梦人》的江湖豪情,又有《九儿》的影视经典,王洛宾的《永隔一江水》则以诗意的编排引发心灵的共鸣。合唱团的女声清澈如泉,男声低沉如海,混声合唱的饱满交织,使得整个音乐会的气氛愈加立体。”学员唐迪表示。

学员齐若伊也有着相似的感受:“这场音乐会没有试图发明新的经典,而是以合唱为时间机器,让合唱、重唱与器乐独奏层层开掘,试图在时间的褶皱里找到属于 2025 年的共鸣,在熟悉的旋律与陌生的织体之间开凿出一条可供观众通行的情感隧道。”

值得一提的是,此次音乐会的曲目特别邀请金巍、陈一新创编。“他们在保留原作精髓的基础上,大胆创新,运用丰富的和声与多样的配器,为这些经典老歌赋予了全新的生命力。在指挥张晓元富有激情的挥动下,于观众耳畔徐徐展开。主持人程晨的导赏,如同一把把精巧的钥匙,为观众打开了每一首金曲背后的时光之门,让这场音乐会不只是听觉的享受,更是一次情感与记忆的深度回溯。让它们在新时代的舞台上焕发出更加耀眼的光芒。”学员秦小军表示。

作为国家艺术基金2025年度艺术人才培养资助项目的重要鉴赏实践环节,本场音乐会学员们提供了宝贵的学习机会。从舞台灯光的明暗调度到曲目编排的叙事逻辑,从现场观众的情绪共鸣点到艺术形式的跨界融合尝试,每一个细节都成为学员们观察艺术作品传播规律的鲜活样本。

来自青岛市歌舞剧院的牛凯认为:“中央歌剧院合唱团在传承经典的同时又勇于突破创新,将多元艺术元素融入合唱表演之中。合唱艺术并非一成不变的古老形式,而是具有无限的发展潜力和创新空间。这种传承与创新并行的理念和实践,为我们在艺术创作和表演中提供了宝贵的经验与启示。”

“作为一名京剧舞台从业者,我惯于在锣鼓点与皮黄腔中捕捉历史的回响。”云南省京剧院的范奚文在观摩音乐会后表示,“而中央歌剧院这场《时光里的歌》合唱专场音乐会,却以全然陌生的艺术语汇,将我拽入一条由和声编织的时光长河——它既非西皮二黄的顿挫,亦非程式化的身段,而是以复调织体、声部叠涌与集体共鸣重构了‘经典’的生命力,令我窥见了声音艺术的另一种辽阔。”

在新疆艺术剧院话剧团的孙乐看来,这场音乐会是流行音乐与合唱艺术的跨时代共鸣:“作曲家金巍、陈一新在编配中,既保留原曲的旋律骨架,又通过三度、六度音程的协和性叠加(如《追光者》的柔情和声),或八度终止式的磅礴收束(如《九儿》的混声高潮),赋予流行音乐交响化的层次感。”

学员纷纷表示,此次音乐研学活动不仅是一场震撼心灵的视听盛宴,更是一次专业视野的开拓与艺术认知的升华。“中央歌剧院的‘时光里的歌’合唱专场音乐会是一场值得回味的音乐盛宴。最后‘安可’的时候,全场气氛直接被推向高潮,大家都沉浸其中,意犹未尽!”天津市儿童艺术剧团的路柳青表示。

在中央歌剧院合唱团的创新演绎下,大家一致认为,这种“理论教学+实地观摩+专业研讨”的培养模式,通过艺术实践与专业思考的深度结合,极大提升了培训的实效性与启发性,为艺术管理人才的成长提供了宝贵的实践课堂。

正如延边歌舞团的初晓坤所说,音乐会始终在探索合唱艺术的边界。但最动人的,仍是这些从独唱蜕变为合唱的作品所完成的艺术跃迁——它们不再是某个人的声音标本,而是成为能让每个听者在和声中找到自己的情感锚点。当最后一个音符消散在书架间,那些曾在耳机里循环的旋律,已在音乐厅里长成一片森林,每个听众都能在其中找到属于自己的那片树荫。

(摄影:赵业洋)

责编:赵骏逸